本稿前回で「空母機動部隊小史」を少しお休みします、と言う宣言をして気が楽になった、と言うか、しばらくは(多分「ピカード :シーズン2」が終わるまで?)気分のままに、新着モデルのご紹介を中心に本稿を進めていきたいな、と思っています。(とはいえ、全く行き当たりばったりなので、突如「空母機動部隊小史」の一節を挟むかも。そこは何卒、ご容赦を)

と言うわけで、今回は、筆者が絶賛してやまない、長らく探していた1:1250スケールモデルの「Rhenania」社製のスウェーデン海軍航空巡洋艦「ゴトラント」が到着したので、こちらを、これまで筆者のコレクションにあった3D Printing Modelとの比較などと併せてご紹介。

加えてRhenania社の素晴らしさを少しご紹介。

今回はそう言うお話です。

・・・と言うことなのですが、本論のその前に、例によって。

「スター・トレック ピカード シーズン2」Episord 6

(ネタバレの禁忌は大いに冒してしまったので、もう気にしません。ネタバレ、あります、きっと)

***(ネタバレ嫌な人の自己責任撤退ラインはここ:ネタバレ回避したい人は、次の青い大文字見出しに「engage!」)***

Star Trek: Picard - Engage! - Episode 3 finale - YouTube

Episord 6は、全編「やはりピカード の物語なのだ」と思わせるエピソードでした。

二人のピカード の交わす「闇」と「光」、「恐怖」と「勇気? 」を巡る対話は、おそらくこの物語を愛する全てのファンが求めている「何か」が凝縮されているようで、圧巻の一幕でした。

そしてそれは形を変えジュラティとボーグ・クイーンの物語でもあり、アダム・スンの内なるエピソードとしても次第に形を表してゆくのです。

いくつかの「真実」が一つの「事実」を紡ぎ出す。

「昼の光に闇の深さがわかるものか」。あるいは逆もまた然り。

ピカード の真骨頂、とでも言うべきエピソードだったなあ、と言うのが筆者の感想でした。

こう書くとなんだかずいぶん難しい話のように聞こえてしまうかもしれませんが、そこをいたるところで繰り出されるジョーク(その多くがトレッキーにしか通じないんじゃないかと、気にはなっっているのですが)が彩り、タリスとピカード の(ロミュラン女性で25世紀(24世紀?)に残してきたラリスとの微妙な関係をピカード だけが意識しているもどかしさ)ぎこちなさがユーモアを添え、リオスとテレサ(21世紀のドクター)のこれまた不器用なコンタクトがくすぐったさを醸し、なんとも言えない暖かさを感じる話になっているように思います。

もう6話まで来ちゃったからあと残すところ4話。筆者にとって大切な時間になることは間違いない。すでに名残惜しいような酸っぱい気持ちになりつつあります。

でも、金曜日が待ち遠しい。

いつものことながら、オープニング曲を楽しんでください。

Star Trek Picard Season 2 Intro Opening Sequence Version #1 ► 4K ◄ (Teaser Trailer Clip Promo) - YouTube

是非ともシーズン1も併せて。

さて、ここから今回の本編。新着モデルのご紹介。

Rhenania製:航空巡洋艦「ゴトランド」を入手

以前から懸案だったRhenania社製のスウェーデン航空巡洋艦「ゴトランド」をようやく入手しました。

この入手には紆余曲折あり、本来ならRhenania社のオーナーが筆者に直接調達してくださる予定だったのですが、その相談をしている矢先に(搭載する適当な水上機を見繕ってあげる、と言うような話でした)例のライン川の大洪水が発生。しばらく連絡がとれなくなっていたのでした。

(ちなみにRhenaniaと言う社名は「ライン川のローマ時代の名前からもらったブランドネーム」なのだそうです。下の写真は住所から辿ったRhenania社の所在地の航空写真(Google Map)です。本当にライン川のすぐそば、と言うのがわかります)

こちらもライン川の水害のニュースに接し、あまり暢気な話をするのも気が引けてしまい、この話はそのままになってしまったのですが、最近になってebayでいつも筆者が大変お世話になっているcroschwig(Roger Roschwig)さんから彼の他の出品物を落札した際に「そう言えば、前にあなたがRhenania製の「ゴトランド」を探しているって聞いてたけど、まだ探しているの?ちょうど今手元に入ってきたんだけど、まだ探しているならそちらに優先して回すけど」と連絡をいただき入手に至ったのでした。

その際に「Rhenaniaと連絡が取れてないんだけど、何か情報ありますか?」と聞いたところ、直ぐにRhenaniaのオーナーから「Rogerから、あなたに連絡とれって言われたんだけど、「こっちは大丈夫だから」と連絡をいただきました。何はともあれ一安心。

ちょっと話がそれましたが、ともあれ入手したモデルはやはり素晴らしいものでした。

すこし「ゴトランド」についておさらいを。

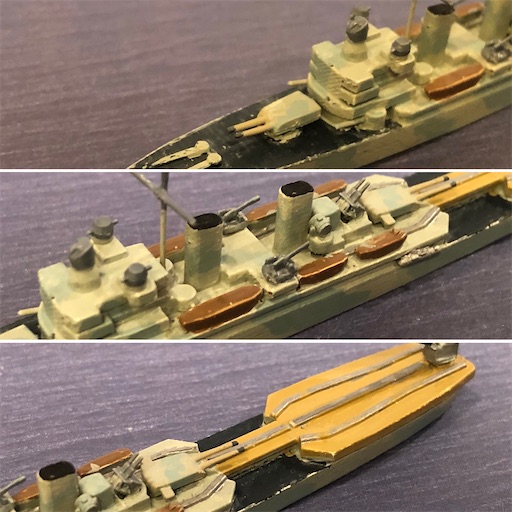

(航空巡洋艦「ゴトランド」の概観:109mm in 1:1250 by Rhenania:下の写真では、「ゴトランド」の特徴である艦首部の連装砲塔、中央部の上甲板下の魚雷発射管、艦尾部の航空甲板の拡大)

スウェーデン海軍は1929年代から艦載機による防空を目的とした巡洋艦の建造を計画しました。

本稿でも「スウェーデン海軍の海防戦艦」の回にご紹介した海防戦艦「ドリスへティン」が水上機母艦に改造されたのも、この構想の一環です。

(「ドリスへティン」の水上機母艦への改装後の概観:72mm in 1:1250 by C.O.B. Construvts and Miniature in Shapewaysからのセミ・スクラッチ)

この水上艦艇に航空索敵能力を持たせる構想は「4500トン級の水上機母艦案」や「5500トンの航空巡洋艦案」等の検討を経て、本艦は世界初の航空巡洋艦として建造され、4700トンの船体に、6インチ連装砲塔2基、同単装砲2基(ケースメート形式)計6門の主砲を有し、重油専焼缶とタービンの組み合わせで速力27.5ノットを発揮しました。航空艤装としては艦尾部に広い飛行整備甲板を持ち、搭載機6機を定数とし、最大12機まで搭載できる設計でした。(甲板係止:10機・ハンガー収容:2機)搭載機は飛行整備甲板と艦上部構造の間に据えられた回転式のカタパルトから射出される構造でした。

三連装魚雷発射管を両舷に装備し、機雷敷設能力も兼ね備えていました。

巡洋艦という目で見ると、やや速力が物足りないと思われるかもしれませんが、バルト海という主要な行動領域と設計が大戦間の航空機の発達途上の時期であることを考えると、当時としては十分な機動性を持っていたといえるかもしれません。

ドイツ戦艦「ビスマルク」の出撃を通報

スウェーデンは永く中立を保ったため、大半の艦艇には目立った戦歴がないのですが、同艦はドイツ戦艦「ビスマルク」の最初で最後の戦闘行動である「ライン演習」への出撃に遭遇し、カテガット海峡通過に随伴する形で行動したことでも有名です。結果的にその接触の通報は海軍司令部を経てイギリスに伝達されました。

(上の写真:ライン演習作戦に参加した「ビスマルク」と「プリンツ・オイゲン」:本来、このライン演習作戦はドイツ本国から「ビスマルク」「プリンツ・オイゲン」が、占領下にあったフランスのブレストから「シャルンホルスト」「グナイゼナウ」が出撃する、と言う強力な水上兵力を集中する作戦となる予定でしたが、「シャルンホルスト」は機関の故障、「グナイゼナウ」は英軍機の空襲での損傷で作戦に参加できませんでした。この結果、ドイツ本国から出撃した「ビスマルク」戦隊を英本国艦隊のほぼ全兵力が追跡する形となり、デンマーク海峡での英巡洋戦艦「フッド」との砲撃戦と「フッド」の轟沈、新戦艦「プリンス・オブ・ウエールズ」の撃破、その後の「ビスマルク」への集中攻撃による撃沈、と「ビスマルク」に実態以上の「伝説」を産むこととなりました)

(「ライン演習」参加時のドイツ戦艦「ビスマルク」随伴重巡洋艦「プリンツ・オイゲン」と「ゴトランド」の大きさ比較。カテガット海峡を哨戒中の「ゴトランド」の通報から、「ビスマルク」部隊の出撃の情報がもたらされました。参考までに「ビスマルク」:202mm in 1:1250 by Neptun、「プリンツ・オイゲン」:170mm in 1:1250 by Neptun、「ゴトランド」:109mm in 1:1250 by Rhenania)

その後、艦載機種更新にあたって、後継予定機種が機体重量の関係で現有のカタパルトでは射出できないことが判明すると、同艦は航空艤装を廃止し、艦尾部の飛行整備甲板に対空兵装を増強するなどして防空巡洋艦に変更されました。

1956年まで現役に留まり、1963年に解体されました。

「ゴトランド」モデル比較(Rhenania vs Amature Wargame Figures)

(上の写真は今回入手したRhenenia製の「ゴトランド」、下の写真は3D Printing Model Amature Wargame Figures製の「ゴトランド」)

流石にRheneniaのモデルのディテイルの繊細さが目立ちます。さらに下では細部の比較も。

(「ゴトランド」の細部:上がRhenania製、下がAmature Wargame Figures製:艦首部の連装主砲(上段)、艦中央部の対空砲群(中段)、艦尾部の連装砲塔と回転式のカタパルト、飛行整備甲板(下段):Amature Wargame Figures製の方は、出力されたモデルそのままではなく、主砲塔、対空砲等は筆者の手持ちのストックパーツからどれらしいものを転用してディテイルアップを試みてはいます。いずれにせよ差は歴然かと)

いずれの視点でも、今回の比較ではRhenaniaの優位は明らかなのですが、価格差をどう考えるか、これは結構大きな問題です、特に筆者のようにコレクションを目的とした場合には。ちなみに今回入手したRhenaniaモデルは62€、一方、Amature Wargame Figuresモデルは3D Printing Modelとしては標準よりも少し安めの15€です(いずれも送料別)。「ゴトランド」は同型艦のない船の場合にはいいのでしょうが、ある程度数を揃えたい(1:1250という小スケールの場合にはこう言った欲求も湧き上がってくることは間違いありません)場合には、この差は掛け算になって効いてきます。

3D Printing Modelとしては今回ご紹介したものは標準的な品質であると言っていいと思います。しかし製作者によってはいわゆるメタルのモデルにも負けないディテイルを再現している場合もあるので(その場合、費用もそれなりに)、個別ケースでの比較にはなってきます。

まあ、結論としては、いろんな選択肢があるのは、「選ぶ」という過程も楽しめるので、さらに「いいですね」としておきましょう(結構、本音です)。

Rhenania モデルの楽しみ方:その1

もう少しRhenaniaのモデルの素晴らしさを理解していただく例を挙げてみましょう。

と言っても、筆者もそれほど多くのRhenaniaのモデルを保有しているわけではないので、それなりの範囲で。

その一例が「アラン級」海防戦艦の近代化改装後のモデルかと。これまで筆者はネームシップの「アラン」と4番艦の「マンリゲーテン」の2隻のモデルを所有していたのですが、最近、さらに1隻、3番艦「タッパレーテン」を新たに入手できました。

モデルのお話の前に少し「アラン級」のおさらいを。

アラン級(同型艦4隻:1902年から就役)

「アラン級」海防戦艦は前級「ドリスへティン」の改良型として建造されました。3600トン級と、やや前級を拡大した船体を持ち、前級と同じ44口径8.2インチ単装砲を主砲として2基装備していました。副砲も同様に6インチ単装速射砲を6基、魚雷発射管を2基装備していました。

石炭専焼缶とレシプロ主機の組み合わせで、17ノットの速力を出すことが出来ました。

(海防戦艦「アラン級」の概観:70mm in 1:1250 by Brown Water Navy Miniature in Shapeways:竣工時の姿)

近代化改装 (Rhenanaモデルの比較)

同級の同型艦はネームシップの「アラン」と「ヴァーサ」「タッパレーテン」「マンリゲーテン」です。

各艦は1910年ごろから順次、前部マストを3脚化し射撃指揮所を設置したのを皮切りに、機関の重油専焼缶への換装、魚雷発射管の撤去、対空兵装の強化など近代化改装が行われました。改装のレベルは艦によって異なり、外観にも差異が生じました。

今回、記述のようにRhenania製の3番艦「タッパレーテン」を入手しました。

「アラン級」三番艦:「タッパレーテン」

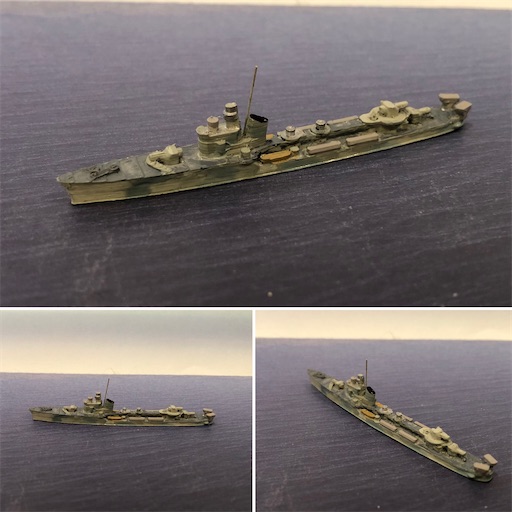

(海防戦艦「アラン級」三番艦「タッパレーテン」近代化改装後の概観:by Rhenania)

「アラン級」ネームシップ:「アラン」

こちらは以前から保有していた「アラン級」のネームシップです。

(海防戦艦「アラン」の近代化改装後の概観:by Rhenania)

「アラン級」4番艦「マンリゲーテン」

同級4番艦の「マンリゲーテン」は1941年に艦首をクリッパー型に改装されています。スェーデン海軍の海防戦艦の中で唯一、クリッパー型艦首を持つ艦となりました。

(「アラン級」4番艦「マンリゲーテン」の近代化改装後の概観:by Rhenania:艦首形状のクリッパー型への変更にと同時にボイラーが新型に換装され、対空火器の配置変更等も行われています)

3隻の比較

3隻の細部を比較したものが下のカット。

(およそ70mm程度の小さなモデルで、なかなかお伝えしにくいのですが、煙突まわりなど全て造作が異なっているのがわかっていただけるでしょうか?

上段がネームシップ「アラン」、中段が「タッパレーテン」、そして下段が「マンリゲーテン」の順です。大きな差異は左列の艦首形状と右列の対空兵装の配置でしょうか。そしてよく見ると中列でも「マンリゲーテン」では異なる煙突形状(ファンネルキャップが取り付けられているのかな?)、さらにやや艦橋が後方にシフトしていることがわかります(元の艦級の情報があまりないので、どこまで正確のなのか、検証をすることは筆者には現時点では難しいですが、製作者に細部へのこだわりがあることは理解していただけるかと)。

モデルの細部を信じる限りでは一番建造年次の若い「マンリゲーテン」は、当然、近代化改装の時期も後だったはずで(大きな故障や損傷でもあると、一概にそうは言えないかもしれませんが、一般的には建造年次の古いものから改装は受けますよね)、その改装にあたってはいろいろな新基軸がとり入れられたようです。

こうなると残りの1隻「ヴァーサ」も入手したくなりますよね(ならない?)。

しかし、筆者の調べる限り、Rhenaniaからは出ていないし、他社彼出ているという情報も今のところ見当たりません。スウェーデンの海防戦艦なんて、そんなに需要もないでしょうから。

また製作者に直当たりですかね。「アラン」と大きな差異はあるのか、と聞いてはみましょうか。意外と「アラン」とほとんど差異はないから、というようん返事だったりして。

Rhenania モデルの楽しみ方:その2

スウェーデン海軍の第二次世界大戦期の駆逐艦事情を少しおさらいしておくと、大戦期に同海軍は6クラス18隻の艦隊駆逐艦(うち1クラスはイタリアからの輸入)、2クラス6隻の沿岸警備駆逐艦(Coastal Destroyer:こちらも1クラスはイタリアからの輸入)を第一線兵力として運用し、その他、第一次世界大戦型の駆逐艦4クラス9隻を、2等駆逐艦(2nd class destroyer)

として保有していました。

このうちイタリアからの二つの輸入艦級を除いて艦隊駆逐艦の5艦級中2艦級、沿岸警備駆逐艦1艦級についてはRhenania社はモデルを出しています。

これからご紹介する「エレンスコルド級」2隻と「ヨーテボリ級」6隻、沿岸警備駆逐艦の「モージ級」4隻がそれです。

さらに少々乱暴になることを恐れず同海軍の駆逐艦の特徴を整理しておくと、中立の立場から基本自国の沿岸を警備することを念頭に置かれた設計で、かつバルト海という地政学的な条件からも、同時期の列強の艦隊駆逐艦に比べると小型なものが中心でした。

「エレンスコルド級:Ehrenskold-class」級駆逐艦:2隻:1927年より就役

(「エレンスコルド級」駆逐艦の概観:73mm in 1:1250 by Rhenania :下の写真は「エレンスコルド級」駆逐艦の主砲等の配置を拡大したもの)

同級はスウェーデン海軍が「第一次世界大戦型」の駆逐艦からの脱却を図り設計した駆逐艦の艦級です。

それまでの第一次世界大戦型の駆逐艦と比較するとほぼ倍程度の900トン級の大きな平甲板型の船体に、12cm(4.7インチ)主砲を3基搭載していました。21インチ級の三連装魚雷発射管2基を搭載し、36ノットの速力を発揮することができました。

同級の搭載兵装、武装配置等は、以降の駆逐艦の標準となりました。

Spec: 974 tons. /36 knots in operation./3 x 120mm, 2 x 2-pdr AA, 2x3TLT 533 mm /Crew 120. from Swedish Navy in WW2

「ヨーテボリ級:Goteborg-class」駆逐艦:6隻:1936年より就役

en.wikipedia.org

(「ヨーテボリ級」駆逐艦の概観;76mm in 1:1250 by Rhenania)

同級は、「エレンスコルド級」駆逐艦の系譜の最終形と言えるでしょう。船体は1040トンに拡大され、39ノットの高速を発揮することができました。兵装等は、「エレンスコルド級」「クラス・ホルン級」と同等のものを継承しています。

駆逐艦勢力の中核として6隻が建造され、後にフリゲート艦に改装されて、1960年代まで活躍しました。

Spec: 1040 tons. /39 knots in operation./3 x 120mm, 6x 25mm AA, 2x3TLT 533 mm /Crew 135. from Swedish Navy in WW2

上述の艦隊駆逐艦2艦級の他に、沿岸警備駆逐艦(Coastal Desroyer)「モージ級:Mode class」がRhenania社から発売されています。

「モージ級:Mode -class」沿岸警備駆逐艦(Coastal Desroyer):4隻:1942年より就役

(「モージ級」沿岸警備駆逐艦の概観:62mm in 1:1250 by Rhenania)

同級はイタリアから輸入した「ロムラス級」警備駆逐艦(イタリア海軍の「スピカ級」水雷艇を輸入したもの)を母体として設計された沿岸警備用の小型駆逐艦で、750トンの船体に105mm砲(4インチ砲)3基、21インチの三連装魚雷発射管1基を搭載し、30ノットの速力を発揮することができる設計でした。4隻が建造されました。

Spec: 750 tons. /30 knots in operation./3 x 105mm, 2x 40mm AA, 2x 20mm AA, 1x3TLT 533 mm/Crew 100. from Swedish Navy in WW2

(上の写真は「モージ級」沿岸警備駆逐艦とそのタイプシップとなったイタリアから輸入された「ロムラス級」の比較:排水量では「モージ級」が上回っていましたが、長さでは「ロムラス級」が上回っていました)

(上の写真は「モージ級」沿岸警備駆逐艦と同時期の主力駆逐艦であった「ヨーテボリ級」の比較:「モージ級」がかなり小型の駆逐艦であったことがわかります)

参考)「ロムルス級:Romulus class」沿岸警備駆逐艦:Coastal Destroyer

スウェーデン海軍は、1920年代後半にイタリアから「スピカ級」水雷艇を2隻購入し、これを「ロムルス級」沿岸警備駆逐艦(小型駆逐艦)として就役させています。

(「ロムルス級」沿岸警備駆逐艦の概観:66mm in 1:1250 by XP Forge)

Spec: 620 tons. /34 knots /3 x 100mm, 3 x 20 mm AA, 4 TLT 450 mm, 2 ASM mortars and 18 mines. /Crew 100. from Swedish Navy in WW2

「スピカ級」水雷艇は、1930年代に32隻が建造されました。軍縮条約の制限を受けない600トン級の船体を持ち、これに10cm単装砲3基と魚雷発射管4基を搭載し、34ノットの速力を発揮することができました。

スウェーデン海軍はその1番艦と2番艦を購入し、寒冷地仕様に改造し就役させています。同級もイタリアからの回航途上、英海軍に1ヶ月間抑留されています。

同級は1958年まで、在籍していました。

(使用したモデルはこちら)https://xpforge.com/listing/765979483/destroyer-spica-class-italian-navy

Rhenania社のスウェーデン海軍の駆逐艦としては今のところ以上なのですが、実際には前述の「エレンすコルド級」と「ヨーテボリ級」の間に「クラス・ホルン級」という艦級があります。

「クラース・ホルン級:Klas Horn-class」駆逐艦:2隻:1932年より就役

(「クラス・ホルン級」駆逐艦の概観:74mm in 1:1250 by semi-scratch from Rhenania:Rhenania 社製の「エレンスコルド級」駆逐艦のモデルを使用し、備砲を盾付のストックパーツに変更してあります)

同級は前級「エレンスコルド級」の改良型です。やや船体を拡大し、搭載兵装等はほとんど同じでした。準同型艦とみなす場合もあるようです。

1941年に原因不明の爆発により両艦とも大きな損傷を受けましたが、「クラス・ホルン」のみ修復され増した(「クラス・ウグラ」は「クラス・ホルン」の再建のために部品供給し、再建されませんでした)。

Spec: 1020 tons. /36 knots in operation./3 x 120mm, 2 x 40mm AA, 2x3TLT 533 mm /Crew 130. from Swedish Navy in WW2

制作の裏話(小さい字で書いているのは意味があります。大きな声では話せない)

Rhenania社の「とあるリスト」には既に「クラス・ホルン級」が制作品として載っています。これを入手したくて、以前、直接Rhenania社のオーナーに入手意向を伝えたところ「To doリストには入れてあるが、まだ制作していない」とのお返事で、かつ艦艇に関する情報を漁ったところ、上述のように「時に「エレンスコルド級」の準同型艦として扱われることもある」というような記述を見つけました。ただし同型艦といいきるには、少し大きかったりします。

実は筆者の手元には「エレンスコルド級」のモデルが4隻あり、何気なく見ていると、その中の1隻が明らかにやや寸法が大きいことを発見しました。皆さんもお気づきのように筆者の常として、ないのならそれらしく作ってみてはどうか、と考えるので、「これは作りなさい、というお告げ?」とばかり改造に着手し制作したものが今回ご紹介したものです。

かなり以前のお話になりますが、Rhenania社のオーナーさんにこのセミスクラッチ構想をお伝えし、改装用に「ヨーテボリ級」の盾付単装砲のパーツを分けてくれなか、とお願いしたところ、「いずれやるから、ちょっと待ってよ」とストップをかけられたことがあります。ハッキリとはおっしゃいませんでしたが「素人仕事で品質を落としてくれるな」というところでしょうか?(仕事じゃなくて趣味なんですけどね)

このオーナーさんは多くのディテイルの甘い3D Printing modelが安価に普及し(ごく一部のモデルを除いては「ごみ」だろう、とおっしゃっていました)、その反面1:1250スケールの品質感を損なうのではないかということに強い懸念を持たれていて、「日本でも高い品質を示してくれよ。そうしたらこのスケールは普及するんだから」とおっしゃっていました。

ドイツらしい「クラフトマンシップ」を垣間見た気がしました。

でも、やっちゃったよ。(Norbeltには内緒にしておこう)

というような次第(⬆️)で、いつかRhenaniaのオーナー(Norbelt)からは叱られるかもしれませんが、少し「エレンスコルド級」と「クラス・ホルン級」の比較を。

(上の写真:「エレンスコルド級」(奥:艦番号1)と「クラス:ホルン級」(セミスクラッチ)の大きさ比較:「クラス・ホルン級」が少しだけ大きいでしょう。下の写真:両級の細部比較:単装砲の形状が異なる程度)

合わせて「ヨーテボリ級」との比較も。

(上の写真:「ヨーテボリ級」(奥:艦番号5)と「クラス:ホルン級」(セミスクラッチ)の大きさ比較:下の写真:両級の細部比較)

今回は最近入手したRhenania社製のモデルぼご紹介を中心にお話ししてきましたが、Rhenania社のモデルの素晴らしさ、製作者のこだわりの深さの一部分だけでもお伝えできたでしょうか?かええらのカバーしている領域は決して広いものではありませんが、見ているだけで嬉しくなるようなリストになっています。

長く充実したお仕事をそていただけるように、感謝と祈念の気持ちを送りたいと思います。

というわけで今回はここまで。

次回は、新着モデルを中心にお話をしたいと思っています。以前、少し中途半端になった(と筆者が思っている)近代戦艦(前弩級戦艦)登場以前の主力艦の発達を、最近入手したA=H海軍艦艇のモデルを交えてご紹介できれば・・・。予告編はあまり当てになりませんが。

もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。