前回お知らせした通り、多分「ピカード :シーズン2」が終わるまで、「空母機動部隊小史」をお休みします。

気分のままに、新着モデルのご紹介を中心に本稿を進めていきたいな、と思い、前回からそのようにお話を組み立てたいと思っているのですが、今回は筆者のようなコレクターにとって大変悩ましいモデルメーカーによるヴァージョンアップの実例をご紹介します。

基調としては「禁断の」と記したように、モデルメーカーによるモデルのヴァージョンアップはディテイルの精度を上げるなど、モデルコレクターの関心を大きく惹きつけるのですが、これにお付き合いするには当然、大きな出費を伴います。どこまでの範囲でお付き合いするのか、大変難しい、という一種の「愚痴」のようなお話です。

「ドレッドノート」の登場が一夜でそれ以前の主力艦を二線級の戦力にしてしまった(=見劣りのする戦力にしてしまった)というのと、もちろん規模は異なりますが、その当時の海軍軍政の担当者の気持ちをある種「体感」させてくれるような・・・(ちょっと大袈裟すぎか?)

このお話を共有するには、実際どの程度の差異が新旧モデル間で生じるのか、見ていただいた方が早いでしょう。

今回はそういうお話です。

・・・と言うことなのですが、本論のその前に、例によって。

「スター・トレック ピカード シーズン2」Episord 7

(ネタバレの禁忌は大いに冒してしまったので、もう気にしません。ネタバレ、あります、きっと)

***(ネタバレ嫌な人の自己責任撤退ラインはここ:ネタバレ回避したい人は、次の青い大文字見出しに「engage!」)***

Star Trek: Picard - Engage! - Episode 3 finale - YouTube

前回に引き続きピカード という人間を深く理解するには重要なエピソードでしたね。と言いつつ、やや掘り下げが浅いような気はしました。でも、タリスが寄り添ってくれた(嬉しかった)。ロミュランの耳を見せてくれた(ものすごく嬉しかった。ピカード はもっと嬉しかったはず)。・・・と、きっと掘り下げるよりはロマンスを語るエピソードを目指したのかな、などど考えながら見ていました。にせよ、ピカード 家の、特にピカード の両親のストーリーは気になります。

それにしてもジュラティは(ボーグ・クイーンは、というべきでしょうか)どこへ行くのか?

ガイナン(エルオーリアン)とQ(連続体)の関係の新たな側面、新しい謎が出てきました。ガイナンの言葉「何かがおかしくなってるんだよ」。これらを回収してあと3話でおさまるんでしょうか。シーズン3はあるようなので、そんな心配はしなくてもいいのでしょうかね?それなら、お願いだからあまり待たせずに、すぐにやってね。

今週のピカード 話はこの辺で。

今週の本論です。

モデル・ヴァージョンアップの話

モデルのヴァージョンアップの話の前に、少し本稿で扱っている1:1250スケールの艦船モデルのおさらいを。

1:1250スケールの艦船模型という世界(おさらいです)

本稿では日本ではマイナーな1:1250というスケールのモデルのご紹介をしていますが、特にヨーロッパではこのスケールはメジャーで、数多くのメーカーがひしめき合っています。その品質は正直に申し上げて玉石混交、つまり大変大きな差がメーカー間にある、と言わざるを得ません。筆者もコレクションの当初はその辺りをあまり理解しておらず、ebayへの出品の中から「手頃な設定価格」で選んでいたものだから、相当ひどいモデルを入手することも度々。それはそれで、ディテイルアップの工夫をして手を入れることを覚えたので(スケールが小さいので気が楽だった、ということも大きいですが)、新たな楽しみではあったのですが。

メーカー事情

そうした数々のラーニングを通じて(高い「授業料」を支払ったかも)、筆者の現状を整理すると、モデルを調達するメーカーは、一社しか製作していない等の事情を除き、ほぼ次に挙げるものに絞っています。

Neptun・Navis:1:1250スケールの最高峰。NeptunがWW2の艦船を中心としたラインナップで、NavisはWW1周辺をラインナップとしたブランドネームです。最近のコレクションの基軸はこの両ブランドに集中しています。

上記の両ブランドが筆者の艦船模型のメインストリームを形成しているのに対し、Hai, Rhenania, Hansa, Delphin, Mercatorといったメーカーはメインストリームを少しはずれた大変ユニーク(マニアック)なラインナップで楽しませてくれます。ああ、もう一つ重要なメーカーがありました。それは小西製作所、日本で多分唯一の(といっていいかな?)1:1250スケールモデルを出していらっしゃる老舗メーカーさんですね。

最近ではこれに加えてPoseidon(タイ王国海軍のラインナップ充実)や Anker(未成艦・計画艦のモデル化が得意?)なども、かなり注目しています。

さらにShapewaysで調達可能な3D printing modelがこれに加わっています。

Tiny Thingamajigs:Tiny Thingamajigs by matt_atknsn - Shapeways Shops

C.O.B. Constructs and Miniatures :C.O.B. Constructs and Miniatures by squint181 - Shapeways Shops

Mini and beyond:Mini and beyond by pinkus12001 - Shapeways Shops

Amatuer Wargame Figures:Amatuer Wargame Figures by Nomadier - Shapeways Shops

Masters of Military:Masters of Military by MastersofMilitary - Shapeways Shops

Desktop Fleet:Desktop Fleet by tmakunouchi - Shapeways Shops

Brown Water Navy Miniatures:Brown Water Navy Miniatures by MG_Lawson - Shapeways Shops

この辺りの製作者が現時点での筆者のおすすめです。それぞれ解釈やこだわりポイントが違ったり、もちろん価格やラインナップも相当な差があるので、見ているだけでも楽しいかも。さらにどんどんデータの提供者が増えていますので、目が離せません。

もう一つ、Shapewaysではなく、独自のShopを持っていらっしゃるのが

The Water Times Journal:WTJ Store - WTJ Store

ここのStoreでもレジンや3D printing modelを調達することができます。(筆者の大好きなフランス海軍の前弩級戦艦周辺の艦船は大半をここから調達しています。フランス海軍の前弩級戦艦などについては、詳しくは下のURLをご覧ください。筆者のメモ的なまとめサイトです)

French Navy /フランス海軍 - Encyclopedia of 1:1250 scale model ship

3D printing modelは何より価格が魅力で、筆者のように網羅的なコレクターに場合には、この「価格」要因は大変重要なのでついつい多くを頼ってしまいがちなのですが、樹脂製であることから、しばしばディテイルに甘さが目立つ場合があります。そうした際に、上述のHansa, Delphinは、そのモデルのコレクションのユニークさもさることながら、パーツへの分解が比較的容易で、例えばブリッジ周りのディテイルアップであったり武装パーツの入れ替えなどの際のストックパーツ用にもお世話になっています。

さらに日本の食玩F-toysの海上自衛隊艦船もebayでは多くの出品を見つけることができるようになってきています。日本人としての贔い屓目と言われるかもしれませんが、ディテイルなど、素晴らしいと思います。何より、インジェクションモデルですので(食玩ですからね)価格がオークションでプレミアムがついても、前出の既存メーカー等(真鍮やメタル製)と比べると大変リーズナブルになっています。(注記:ここで挙げているメーカー名は「軍艦」関連に絞ってあげた名前です。「商船」だとかなり事情は変わると思います。「商船」の領域は筆者は現在ほとんど手をつけていないので、どなたか詳しい方がいらっしゃるのではないかな、と)

モデル検索について

筆者が本稿を書いている目的の一つに、1:1250というスケールに関心を持っていただき、いわゆるマーケットを広げ、その波及でもっと日本でも手に入りやすくなればいいなあ、というのがあるので、少しでも関心を持っていただくためにちょうど良い「モデルの検索」サイトをご紹介しておきます。

このサイトはebayで結構いいラインナップのモデルを毎週出品なさっているsarge 2012氏(お世話になっています)のお父上が主催していらっしゃるサイトで、いわゆる1:1250スケールモデルのラインナップ検索サイトです。

サイト中央上にあるserachのボタンで「検索機能」が使えます。既に探したい艦名が英文ではっきりしている場合には「Search by ship name」で探せば、どのメーカーが作成しているか等を調べることができますし、逆に「メーカー名:manifacturer」「艦種:type」「国籍:county of origin」「建造時期:era」で検索することもできます。もちろん複数の項目での検索もできるので、是非お試しあれ。

ちなみに今回の本論でご紹介するNavis社製(manufacturer=Navis)+第一次世界大戦期(era=1st WW)+ドイツ帝国(country of origin=germany)+戦艦(type=Battleship)の検索結果はこちら。(ちょっと、これあとで使うかも)

禁断のモデル・ヴァージョンアップ

発端:課題の浮上

3月27日の投稿「新着モデル(だけではないけれど)のご紹介」で、第一次世界大戦の敗戦で海軍の保有に厳しい制約を課せられた再生ドイツ海軍(ワイマール共和国海軍)の発足時の主力艦のご紹介をしました。

第一次大戦前には英国に次ぐ世界第2位の規模の大海軍を誇っていたドイツは、敗戦後のヴェルサイユ条約で装甲を持つ軍艦としては旧式の前弩級戦艦6隻(予備艦を入れて8隻)しか保有を許されず、沿岸警備海軍へと転落しました。

その際に保有を許されたのが「ブラウンシュヴァイク級」戦艦5隻(「ブラウンシュヴァイク」「エルザス」「ヘッセン」そして予備艦として「プロイセン」「ロートリンゲン」)とドイッチュラント級」戦艦3隻(「ハノーファー」「シュレージェン」「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」)でした。

上掲の稿ではそれらのモデルをご紹介したのですが、その際に「ドイッチュラント級」戦艦についてはワイマール共和国会軍所属後、近代化改装後のモデル(Hansa社製)をご紹介できたのですが、「ブラウンシュバイク級」については就役時のモデルのご紹介に留まっていました。

コレクターの常としてこういう状況は少し心地が悪いので(普段は気にしないのですが、こうしてまとめると急に気になってきたりします)、例によって「そんなモデルは流石に出てないよね」と上掲のsammelhafen.deで調べ始めました。上掲の結果ではそのようなモデルは見当たらなかったのですが(先程のsammelhafen.deの検索結果を見てみてください)、その後、いつものように(筆者の寝る前の習慣です)ebayで何かいい出物はないかな、と探していると、見つけてしまいました!「-Hessen manufacturer Navis 11R, 1:1250 Ship Model- 」(下はebay出品時の掲載写真)

見慣れぬ「Navis 11R」の商品ナンバーと、さらに出品者の出品物の紹介として、Name : Hessen /Hersteller: NM 11R /Typ : Schlachtschiff / battleship /Jahr : 1932 /Land : Deutschland/Germany と記されています。これはNavis社の戦艦Hessenの1932年次の再現モデルであることを表しています。

写真の外観から見た感じでは前檣と後檣が低く切り詰められており、後檣周辺に対空砲らしきものが配置されているように見えます。

これは値打ちあり、早速入手、ということになるのですが、送料節約のため、筆者の常として同一出品者の他の出品物も検索してみることにしています。すると「Hessen manufacturer Navis 11N, 1:1250 Ship Model」も見つけてしまいました。(下はebay出品時の掲載写真)

こちらも商品紹介を見ると、Name : Hessen /Hersteller: NM 11N /Typ : Schlachtschiff / battleship /Jahr : 1905 /Land : Deutschland/Germany とあります。こちらは1905年の状態を再現した、ということなので就役時のモデルのようです。ただしナンバーがNM 11Nとなっていて、新たなモデルであることを示しています。

これらを購入して改めて比較してみたい、という誘惑に駆られるわけですが、これは同時に際限のないヴァージョンアップに付き合っていくという、個人コレクターにとって(特にその財布にとって)大きな禁忌を犯すことにもなる決断をしなくてはならない(なんと大袈裟な)ということでもあるわけです。

更に考えるべきは、これをどの範囲に止めるのか。

状況を整理すると、筆者はドイツ帝国海軍前弩級戦艦「ヘッセン」のNavis社の旧モデルをすでに保有しています。これに「ヘッセン」の1932年形態のNavis社製モデルが新たに加わります。そのついでにNavis社製の「ヘッセン」の新モデルも入手することになるわけです。

しかしドイツ帝国海軍の他の前弩級戦艦のモデルはNavis社製の旧モデルのままでいいのだろうか、更に他の保有しているNavis社のモデルも旧モデルでいいのか、と。筆者は前述したように、第一次世界大戦期の艦船モデルの主要な調達先としてNavis社を指定しているので、これは大変大きな財政負担を伴う判断になるわけです。

暫定的な結論

モデルの再現性等を考えると、新モデルが旧モデルに勝ることは自明の理で(そうでなければ製作者の姿勢に瑕疵があると言わねばなりません)、コレクターとしては当然新モデルで揃えたくなるのですが、これはキリがないので、どこかで線を引かねばなりません。(「財政の成り立つはずがない」と、どこかで聞いたことのあるフレーズです)

結局、永続的な結論が出せるはずもなく、今回の暫定的な結論としては、ドイツ帝国海軍の前弩級戦艦に限り、新モデルへの切り替えを行う、ということにしました。

こうして「めでたく、二隻お買い上げ」という運びになり、他のドイツ帝国海軍の前弩級戦艦についても調達可能なものが見つかった場合に調達、ということになったわけです。

筆者の苦悩を共有したかったので、長々と、多分読者諸氏にはくだらない経緯を書いてしまいましたが、一応、ドイツ帝国海軍の前弩級戦艦の全艦級について、Navis社の新モデルが揃いましたので、旧モデルとの対比を含め、以下でご紹介します。

ドイツ帝国海軍の戦艦は、元々がバルト海向けの沿岸用海防戦艦から始まっていることと、キール運河の通行、港湾施設での運用等から、ライバル国のイギリス、フランスに比べひと回り小型の艦級で揃えらていました。前弩級戦艦の時代に入り、以下の5クラス24隻を建造しました。

(1894-, 10013t, 17knot, 11in/L40*2*2 & 11in/L35*2, 4 ships)

Navis新モデル(NM 14N)

(「ブランデンブルク級」戦艦の概観:92mm inn1:1250 by Navis: 高い船首楼が外洋での活動を想定しているということを表しているように見えますが、実際には過渡期的な設計だったようです)

同級はそれまでバルト海沿岸の警備行動を想定して設計された海防戦艦しか持たなかったドイツ帝国海軍が洋上戦闘を想定して建造した戦艦の艦級でした。英海軍を仮想敵と想定していたため、フランス海軍の支援を仰いだフランス式の船体設計となっていました。

列強の当時の戦艦が連装主砲塔2基装備を標準としていた時代に、主砲として11インチ連装砲塔(装甲を施した本格的な砲塔ではなく露砲塔にカバーを施したものでした)を3基装備していましたが、のちのドレッドノートの設計のように大口径砲の一斉射撃を想定した先進的な思想に基づくものではなく、それまでの海防戦艦の基本設計であった中央砲塔艦の主砲配置の延長にあったようです。したがって主砲の口径こそ11インチで統一されていたものの、砲身長は艦首・艦尾が40口径であったのに対し間の中央部は35口径で、斉射には不向きでした(もっとも建造時期には斉射法は未成立でした)。

第一次世界大戦期には既に旧式艦とみなされていましたが同級のうち2隻は当時同盟国であったオスマントルコ海軍に売却され、黒海で活躍しました。

旧モデルとの比較

Navis旧モデル(NM 14)

Navis新旧モデル比較(左が旧モデル)

(新モデルではディテイルの再現性が高いのは一目瞭然です。こうやって比較すると、旧モデルが全体にあっさりしている、というのが実感していただけるかと)

「カイザー・フリードリヒ3世級」戦艦(1898- 同型艦5隻)

(1898-, 11097t, 17.5knot, 9.4in*2*2, 5 ships)

Navis新モデル(NM 13N)

(「カイザー・ウィルヘルム3世級」戦艦の概観:96mm inn1:1250 by Navis: 重い主砲塔を船体より一段上に配置するなど、穏やかなバルト海での運用を主眼に置いているように思われます)

同級はドイツ帝国海軍が建造した初の本格的な近代戦艦(前弩級戦艦)の艦級です。基本的に穏やかなバルト海での行動を想定して設計されたため、高い位置に主砲塔をおく設計となっています。主砲としては前級よりも一回り小さな9.4インチ砲を連装砲塔2基に搭載していました。主砲の口径は下がった形でしたが同砲は新設計の速射砲で単位時間当たりの射撃砲弾量は増えています。速射砲の特性を活かすためにどの角度でも装填が可能な装填機構が採用されていました。第一次世界大戦期には既に二線級の戦力と見做され、限定的な任務についていました。

旧モデルとの比較

Navis旧モデル(NM 13)

Navis新旧モデル比較(左が旧モデル)

(新モデルではディテイルの再現性が高いのは一目瞭然です。煙突のモールドや艦載艇の再現などに差が顕著です))

(1902-, 12798t, 18knot, 9.4in*2*2, 5 ships)

Navis新モデル(NM 12N)

(「ヴィッテルスバッハ級」戦艦の概観:100mm in 1:1250 by Navis: 前級に比べ、重心を下げ安定感を増すことに配慮された設計となっています)

同級は基本的に前級「カイザー・ウィルヘルム3世級」と同一船体を構成し活動することを想定して設計されています。防御力の強化、安定性の強化などを目指した「カイザー・ウィルヘルム3世級」の拡大改良型です。同一行動を想定したため搭載砲、配置等は前級を踏襲していますが、副砲は片舷6基から8基に強化されています。

第一次世界大戦期には主としてバルト海で運用されていましたが1917年に全艦が補助艦艇に種別変更されました。ベルサイユ条約では同級は予備艦として保有が認められましたが、後述の「ツェーリンゲン」を除く全艦が1921年前後にスクラップとして売却されました。

「ツェーリンゲン」のみは1944年まで標的艦として運用されました。

旧モデルとの比較

Navis旧モデル(NM 12)

Navis新旧モデル比較(左が旧モデル)

(新モデルではディテイルの再現性が高いのは一目瞭然です。煙突のモールドや艦載艇、原則の副砲の再現などに差が顕著です))

ヴァリエーション・モデルのご紹介

標的艦「ツェーリンゲン」

1921年頃相次いて同型艦が解体される中で、「ツェーリンゲン」のみは標的艦に改装され、1944年まで運用されていました。

(標的艦となった「ツェーリンゲン」の概観:by Mercator(?))

標的艦「ツェーリンゲン」(奥)と「ヴィッテルスバッハ級」戦艦の比較

「ブラウンシュヴァイク級」戦艦(1904- 同型艦5隻)

(1904-, 14394t, 18knots, 11in *2*2, 5 ships)

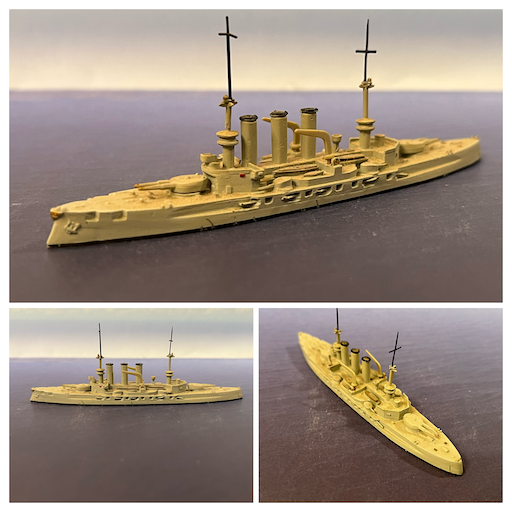

Navis新モデル(NM 11N)

(「ブラウンシュヴァイク級」戦艦の概観:102mm in 1:1250 by Navis: ようやく実用化がかなった11インチ速射砲を主砲として採用したため、大型の主砲塔を搭載しています)

同級は英海軍との戦闘、つまりバルト海だけではなく北海での運用を想定して設計された艦級です。最大の特徴は実用化された速射砲としては当時最大口径の新開発11インチ速射砲を主砲として採用したことで、さらに副砲の一部を砲塔形式で搭載し、射界を大きくしています。

第一次世界大戦期には、既に二線級戦力と見做され、主として沿岸防備任務につきました。「ヘッセン」のみは英独の決戦であったユトランド沖海戦に参加しています。1917年に補助艦艇に艦種が変更となりましたが、敗戦後、ベルサイユ条約で同級の「ブラウンシュヴァイク」「エルザース」「ヘッセン」の3隻保有が認められ、ワイマール共和国海軍では主力艦とされました。

旧モデルとの比較

Navis旧モデル(NM 11)

Navis新旧モデル比較(左が旧モデル)

(新モデルではディテイルの再現性が高いのは一目瞭然です。新モデルでは副砲以下の中口径砲の配置等がかなり細かく再現されています))

ヴァリエーション・モデルのご紹介 その1

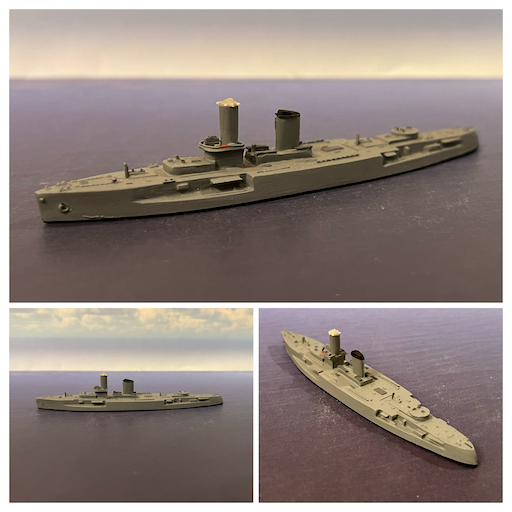

ワイマール共和国海軍時代:1932年の「ヘッセン」Navis新モデル(NM 11R)

このお話の発端ともなった新たなNavis社のモデルです。

前述のようにベルサイユ条約で、同級は保有を認められましたが、既に第一次世界大戦期にあっても旧式艦であったので、いずれは沿岸警備艦として近代化改装される計画がありましたが、やがてナチスの台頭と再軍備宣言で新型主力艦の建造に注力されたため、大々的な改装は行われませんでした。

下の写真は1932年次にワイマール共和国海軍の主力艦であった当時を再現したモデルで、艦橋構造が変更されているのが分かります。

1905年次モデル(左列)と1932年次モデルの比較

(艦橋と前檣・後檣の構造の差異が目立ちます)

ヴァリエーション・モデルのご紹介 その2

同級はナチスの台頭と共に再軍備宣言が行われると新型艦の就役に伴い順次退役し1930年代に解体されました。「ヘッセン」のみは標的艦として残され、第二次世界大戦では砕氷船としても運用されました。

(標的艦となった「ヘッセン」の概観:by Mercator)

(1906-, 13200t, 18.5knots, 11in*2*2, 5 ships)

Navis新モデル(NM 10N)

(「ドイッチュラント級」戦艦の概観:106mm inn1:1250 by Navis: ようやく実用化がかなった11インチ速射砲を主砲として採用したため、大型の主砲塔を搭載しています)

同級はドイツ帝国海軍が建造した最後の前弩級戦艦です。前級「ブラウンシュヴァイツ級」と同一戦隊を組むという前提で建造された前級の拡大改良版です。前級が武装過多から安定性に欠けるという課題を指摘されたため、同級では艦橋の簡素化や副砲塔の廃止を行われました。

1906年から1908年にかけて就役し、前弩級戦艦としては最新の艦級でしたが、就役時には既に弩級戦艦の時代が到来して旧式艦と見做されていました。

第一次世界大戦の最大の海戦であったユトランド沖海戦には第二戦艦戦隊として同級の5隻と「ブラウンシュバイク級」の「ヘッセン」が序列され、英戦艦隊の追撃を受け苦戦していたヒッパー指揮のドイツ巡洋戦艦戦隊の救援に出撃しています。この救援戦闘で同級の「ポンメルン」が英艦隊の砲撃で損傷し、その後英駆逐艦の雷撃で撃沈されました。

前級と同様に1917年には戦艦籍から除かれました。ネームシップの「ドイッチュラント」は宿泊艦となり状態不良のまま1922年に解体されました。

残る「ハノーファー」「シュレージェン」「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」が新生ドイツ海軍で保有を許され、その主力艦となったわけですが、1930年代に上部構造や煙突の改修などの近代化改装を受けて、艦容が一変しています。

旧モデルとの比較

Navis旧モデル(NM 10)

Navis新旧モデル比較(左が旧モデル)

(新モデルではディテイルの再現性が高いのは一目瞭然です。新モデルでは艦橋や煙突部の作り込み、副砲以下の中口径砲の配置等がかなり細かく再現されています))

ヴァリエーション・モデルのご紹介

ワイマール共和国海軍時代の「シュレージエン級」戦艦(Neptun製)

(今回入手したNeptun製の「シュレージエン」(手前、下段右)と「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」:NeptunとNavisはいわゆる姉妹銘柄で、原則として第一次世界大戦期周辺のモデルをNavis銘柄で、第二次世界大戦期周辺をNeptun銘柄がカバーしています)

前述のように、同級はヴェルサイユ条約で保有を認められ、第一次大戦で戦没した「ポンメルン」と状態不良の「ドイッチュラント」を除く「ハノーファー」「シュレージエン」「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」の3隻がワイマール共和国海軍(新生ドイツ海軍)に編入されました。

ネームシップの「ドイッチュラント」が上述のように状態不良により既に除籍されていたため、この3隻を「シュレージエン級」と呼ぶことが多いようです。

その後ヒトラーが再軍備を宣言し新造艦艇が就役し始めると同級は練習艦に艦種変更されました。

同級のうち「ハノーファー」は1931年に除籍され無線誘導式の標的艦への改造が計画されましたが実行はされず、爆弾の実験等に使用された後、1944年頃に解体されました。

近代化改装後の「シュレージエン」(Neptun製モデル)

(近代化改装後の「シュレージエン」の概観 by Neptun):

「シュレージエン級:ドイッチュラント級」の残る2隻「シュレージエン」と「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」は、第二次世界大戦期には練習艦として就役していて、主としてバルト海方面で主砲を活かした艦砲射撃任務等に従事し、緒戦のドイツ軍のポーランド侵攻では「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」のポーランド軍のヴェステルブラッテ要塞への砲撃が第二次世界大戦開戦の第一撃となったとされています。その後も主砲力を活かした地上砲撃等の任務に運用され、東部戦線での退却戦の支援艦砲射撃等を行っています。大戦末期には「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン」は空襲で、「シュレージエン」は触雷でそれぞれ損傷し、自沈処分とされました。

(上の写真はこれまで本稿でご紹介した際の同艦のHansa製モデル)

(直上の写真は「シュレージェン」のNeptun製モデルとHansa製モデルの比較)

細部の再現性には両者でかなり差があるようです。Hansa製のモデルももちろん標準以上のディテイルを備えているモデルだとは思いますが、やや骨太に表現されすぎているように思います。Neptun製はそれを凌駕した繊細なディテイルで表現されているように感じます。下に紹介する「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」も同様です。

近代化改装後の「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」(Neptun製モデル)

(近代化改装後の「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」の概観 by Neptun:「シュレージエン」と異なり一番煙突に誘導路が設けられ2番煙突との集合煙突になったことがわかります)

(上の写真はこれまで本稿でご紹介した際の同艦のHansa製モデル)

(直上の写真は「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」のNeptun製モデルとHansa製モデルの比較:ディテイルの繊細さではNeptun製モデルに「一日の長」が)

標的艦への改装後の「ハノーファー」(Neptun製:モデル未入手)

(直下の写真は「ハノーファー」の標的艦仕様のモデルの概観(筆者は保有していません):実際にこの形態になったのかどうかは、不明です。こちらいつもモデル検索でお世話になっているsammelhafen.deから拝借しています。by Neptun:Neptunからモデルが出ているということは、実艦が存在したということかな?)

というわけで、今回はNavisのドイツ前弩級戦艦を例に、モデルの新旧比較をご紹介いたしました。新旧のディテイルの差異のレベルがご理解いただけたでしょうか?

正直にお話しすると、実は筆者は上述の「ブラウンシュヴァイク級」の1932年モデル(NM 11R)の情報がなければドイツ帝国前弩級戦艦の新モデルへの更新は全く行う気がありませんでした。旧モデルでディテイル等に不満があったわけではなかった、ということです。しかしこうして比較してしまうと・・・。

むしろNavisのラインナップでは、英海軍の前弩級戦艦、弩級戦艦、超弩級戦艦、装甲巡洋艦、巡洋戦艦等のモデルのディテイルの簡素さが、特にドイツ帝国海軍の旧モデルとの比較の時点で気にはなっていたのです。

しかし英海軍の前弩級戦艦、弩級戦艦、超弩級戦艦、装甲巡洋艦、巡洋戦艦となるとあまりにも揃えるべき(更新すべき)モデルの数が多く、それこそ「財政の成り立つはずがない」と、半ば諦めています。まあ、今回の整理でかなりその差異がはっきりと明示されてきたので、これからも意識のどこかに引っかかり続けるんでしょうが。

表題の「禁断の」というのはそういう自戒の意味もこめられた言葉でもあるわけです。

ということで、今回はこの辺りで。

次回は、新着モデルを中心にお話をしたいと思っています。以前、少し中途半端になった(と筆者が思っている)近代戦艦(前弩級戦艦)登場以前の主力艦の発達を、最近入手したA=H海軍艦艇のモデルを交えてご紹介できれば・・・。予告編はあまり当てになりませんが。

もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。