今回は前回に引き続き「宝箱のようなフランス海軍」、その弩級戦艦、超弩級戦艦の系譜のご紹介です。

おさらいも兼ねて、少し端折って整理しておくと・・・。

かつてはイギリスと並ぶ世界の2大海軍国の名をほしいままにしていたフランス海軍だったのですが、装甲蒸気船の登場から近代戦艦の開発時期に、遠く極東で起こった日清・日露両戦争等の実戦データをめぐり主力艦のあり方についての議論が起こります。この議論は海軍戦略のあり方、さらには海軍艦艇の整備方針にも及び、激しい議論の末「新生学派」と言われる「主力艦」懐疑派、大艦巨砲主義の対局をいく派閥が一時期海軍中枢を握る結果となりました。以降、建艦政策において長きにわたり迷走の時代を迎え、主力艦の整備・建造競争から、フランスは脱落してゆくわけです。

一方で、その試行錯誤のお陰で(と言っていいともいますが)、「サンプル艦隊」と揶揄されるほどに多様な試作的な設計が世に問われ、筆者のようなコレクターにとっては涎の出るような海軍が現出するわけです。

さらに付け加えるなら、そのデザインのユニークさも、見ているだけで楽しい、と筆者は思ってしまうのです。

この辺りの経緯については本稿の下記の回の前半部分をどうぞ。

もっと本格的に当時の背景が知りたい方は、下のURLを。(素晴らしくまとめてくださっています)

フランス艦艇に興味のある方、必読です。

もちろんこのような論争はフランス海軍だけでなく世界中の海軍で同様に沸き起こるのですが、そのような状況の帰結として英海軍の「ドレッドノート」が登場します。大口径主砲を多数搭載し、その斉射による命中率の向上と、タービン機関の性能向上による高機動性を兼ね備えた「弩級戦艦」「超弩級戦艦」の時代が始まり、英独両国をはじめとして列強は大建艦競争を繰り広げるのですが、フランス海軍はこの流れに出遅れ、第一次世界大戦開戦時にはわずかに弩級戦艦1艦級3隻を保有し、 弩級戦艦1隻と超弩級戦艦3隻が建造途上にある、という状況でした。

弩級戦艦 Dreadnought battleship

「クールべ級」戦艦(1913年から就役:同型艦4隻)

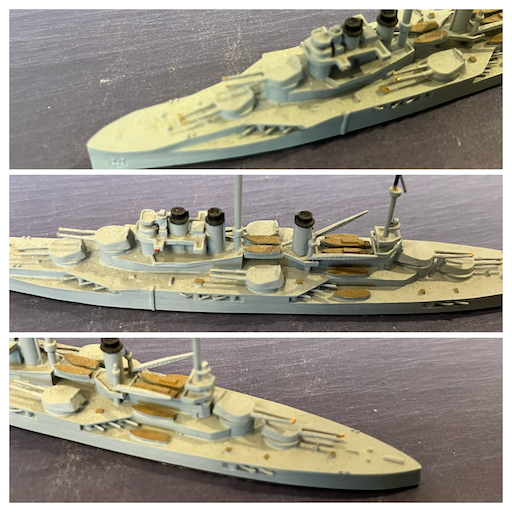

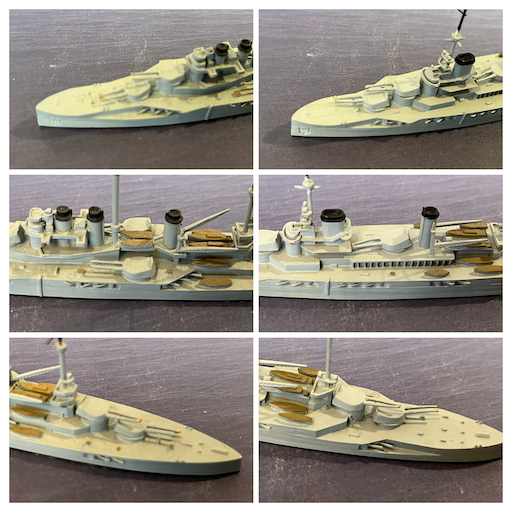

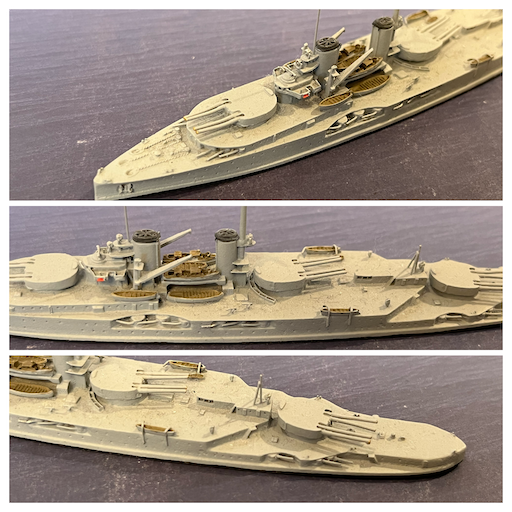

(「クールベ級」戦艦の概観:128mm in 1:1250 by Navis)

同級は1910年度海軍計画で建造が承認されたフランス海軍初の弩級戦艦です。1910年度計画は最終的に弩級戦艦16隻の建造をめざすもので、同級はその最初の艦級となった訳です。基本設計は前級「ダルトン級」準弩級戦艦に準じたものでしたが、「ダントン級」の中間砲(50口径24センチ砲)を廃止し全て大口径砲を45口径30.5センチ砲に統一しました(連装砲塔6基)。主砲塔の配置には背負式配置を艦首部、艦尾部にとるなど、射界を広く取る工夫があり、艦首尾方向に主砲8門、舷側方向に主砲10門を指向することができました。

(「クールベ級」戦艦の主砲塔配置:あまり目立たないのですが、舷側の副砲の配置に注目してみてください。基本、単装砲3基づつで群が形成されているように見えます。のちにワシントン条約明けのフランス海軍の「新戦艦」では副砲は3連装砲塔で搭載されることが多いのですが、射撃指揮的にもなんらか理論がありそうです)

船体は前級をやや拡大した24000トン級となり、21ノットの速力を出すことができました。

このように同級はフランス海軍嘱望の最初の弩級戦艦だったのですが、竣工時には英海軍では既に主砲口径が36センチ級の超弩級戦艦が就役しつつあり、戦力的な価値は低くなっていたと言わざるを得ませんでした。

第一次世界大戦期には地中海艦隊に配置され、オーストリア=ハンガリー帝国海軍と対峙しましたが、大きな戦闘には遭遇しませんでした。大戦末期のロシア革命に際して地中海から黒海に進出し、赤軍に対する艦砲射撃を行なったりしています。

1922年に4番艦「フランス」が座礁で失われましたが、残りの3艦(「クールべ」「ジャン・バール」「パリ」)は近代化改装を受け、ワシントン条約体制下(いわゆる「ネーバル・ホリディ」期間)のフランス海軍の主力艦であり続けました。近代化改装の際の重油専焼機関への換装で、速力は23ノット強まで向上しています。

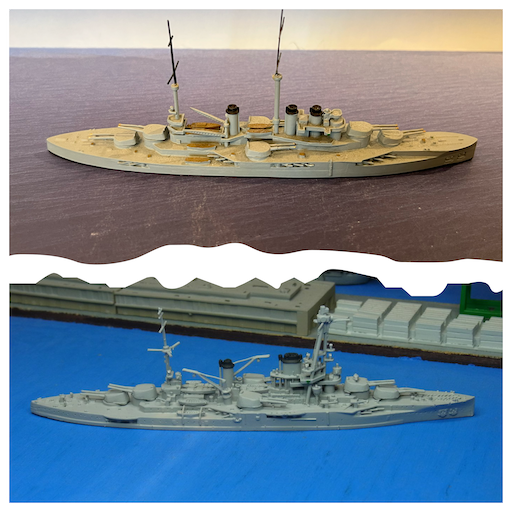

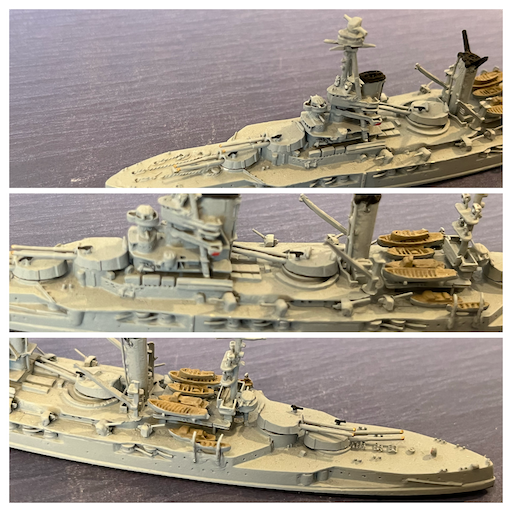

(「クールベ級」戦艦の就役直後(上段)と近代化改装後(下段:モデルは未入手です(写真はArgonaut製モデル:例によって写真はsammelhafen.deから拝借))の比較:近代化改装時の外観的な変更点としては、マスト位置を艦橋背後に移動し三脚マストとしてその上に指揮所を設置しています。機関を重油専焼のものに換装し煙突も統合化されています。兵装面では副砲の一部と魚雷発射管を撤去し、対空砲を搭載しています)

第二次世界大戦にも3隻は参加しています。フランスが独仏休戦協定を結び、事実上の降伏をし、連合国陣営から脱落したのですが、船団護衛で英国に入港していた「パリ」と「クールべ」は自由フランス軍に参加し、防空任務や練習艦任務につきました。1944年のノルマンディ上陸作戦では、「クールべ」は上陸部隊の防波堤として使用され自沈しています。

「オセアン」と改名された「ジャン・バール」(「リシュリュー級」戦艦二番艦に名前を譲るために改名)は、休戦協定調印時点でフランス本国にいたためヴィシー・フランス政府に属していましたが、ドイツ軍による接収を防ぐため、1942年にトゥーロン港で自沈しています。その後、ドイツ軍により浮揚されましたが、航行能力を回復することはありませんでした。連合軍の爆撃で損傷し、再びドイツ軍の手で沈められ、戦後浮揚されスクラップとされました。

「パリ」は第二次世界大戦を生き抜き、1955年に解体されました。

超弩級戦艦 Super-Dreadnought battleship

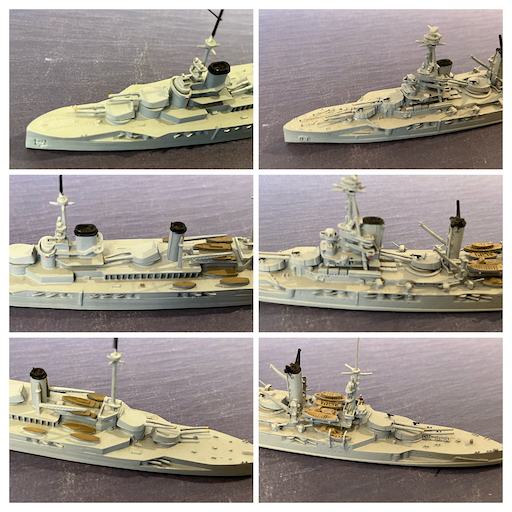

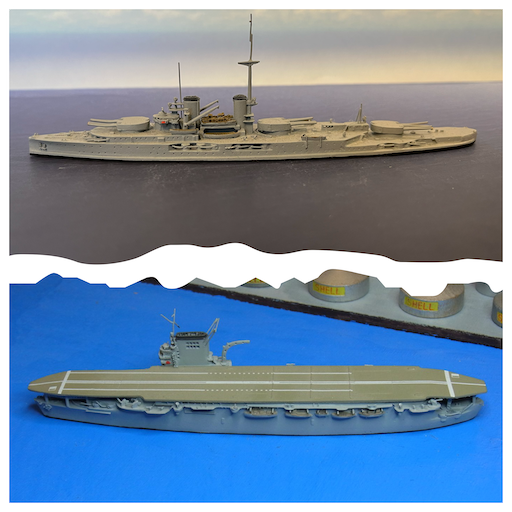

(「プロヴァンス級」戦艦の概観:134mm in 1:1250 by Navis)

同級は弩級戦艦16隻整備を目指しスタートした1910年度海軍計画が、列強の主力艦建造が既に超弩級戦艦整備へと移行していたことに対応して、超弩級戦艦12隻整備に目標を変更したことを受けてフランス海軍が初めて建造した超弩級戦艦です。

(「プロヴァンス級」戦艦の主砲塔配置:設計段階では、「クールベ級」と同様の主砲塔6基搭載を予定していたとか。重量が過剰になり(まあ当然ですね)最終的には5基搭載としたようです)

設計の経緯を簡単にまとめると、「クールベ級」の船体設計はほぼそのままに、搭載主砲を新設計の45口径34センチに改め、これを連装砲塔5基、全て首尾線上に搭載し手早く列強に対抗できる超弩級戦艦を整備した、そういうことです。従って船体の外寸は前級と同様、24000トン級の船体を持ち、20ノットの速力を発揮することができました。

(「クールベ級」弩級戦艦(左列)と「プロヴァンス級」超弩級戦艦の比較。マストの位置、煙突と、当然のことながら主砲塔の大きさと配置が異なるのがよくわかります)

フランス海軍としては初の超弩級戦艦だったのですが、就役時には、列強の超弩級戦艦の中には38センチの主砲口径をもつものが建造されており、依然としてフランス海軍の出遅れ感を払拭することはできませんでした。

同級は第一次世界大戦では船団護衛と海峡封鎖等に従事しました。戦後は近代化改装を数次に渡って受け、新たな戦艦の建造を禁じたワシントン・ロンドン体制下のフランス海軍の主力艦として在籍しました。

近代化改装

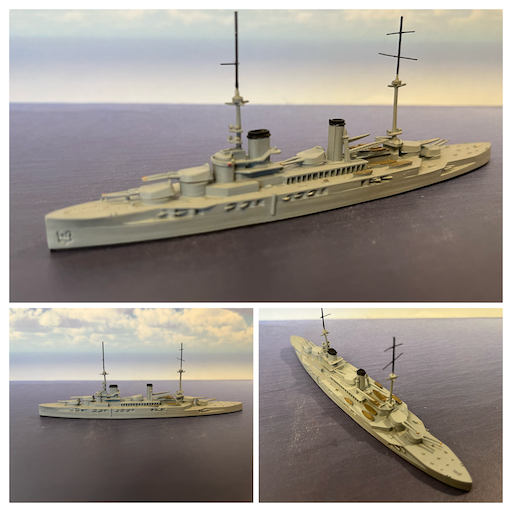

(「プロヴァンス級」近代化改装後の概観:by Neptun)

近代化改装の要目は前出の「クールべ級」とほぼ同様で、射撃指揮所の新設による三脚構造マストの増設が外見的な差異として目立ちます。第三次改装では主砲の仰角が引き上げられ、主砲射程が26600mに伸びています(改装前:14500m)。第四次改装では機関が重油専焼に改められ出力の向上に伴い速力が23ノット今日に上がっています。

(上の写真は近代化改装後の「プロヴァンス級」の細部:Neptunのモデルらしく、細部が作り込まれています。下の写真は就役時(左列:Navisモデル)と近代化改装後(右列:Neptunモデル)の比較:NavisとNeptunの再現性の精度の差異が実は一番目立つかな。あまり参考にはならないカットだったかも)

こうして種々の改装により同級はフランス海軍の主力艦であり続けてきましたが、条約明けに列強がいわゆる「新戦艦」を争って建造し始めると、フランス海軍もこの動向に準じて新設計の「ダンケルク級」の建造に着手し、以降、同級は二線級の戦力として補助的な役割を務めることとなりました。

第二次世界大戦ではワシントン条約以降に建造された「新戦艦」は大西洋に配置され、一方、同級は地中海艦隊の主力として枢軸陣営と見做されるイタリア海軍に対峙しました。

フランス本国が独仏休戦協定で事実上の降伏をし、連合国陣営から脱落すると、ドイツ軍によるフランス海軍の接収、或いは同盟国側(ドイツ側)にたっての参戦への懸念から、それまでの盟邦であった英海軍の砲撃を受けることとなりました。この攻撃で「ブルターニュ」は炎上して転覆、「プロヴァンス」は被弾損傷し、沈没を免れるために座礁してしまいました。のちに浮揚されトゥーロン港で修復を受けましたが、ドイツ軍の接収を拒んで、自沈してしまいました。

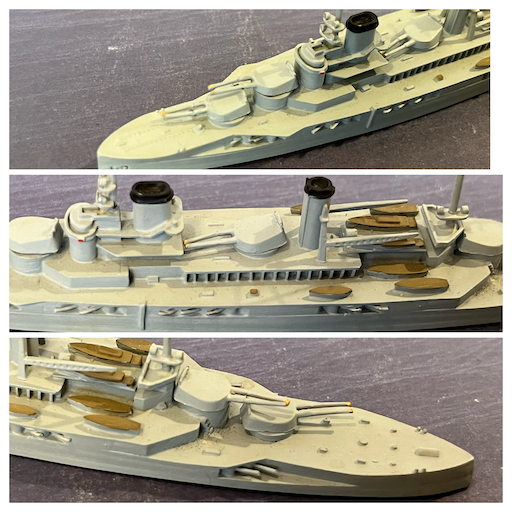

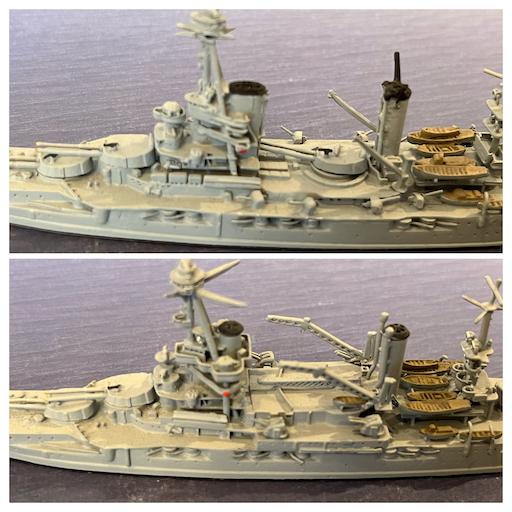

三番艦「ロレーヌ」の近代化改装後

(直下の写真:3番艦「ロレーヌ」のみ、3番主砲塔を水上機用のカタパルトと格納庫に換装しています)

(下の写真は、近代化改装後の艦中央部の比較:下段が三番艦「ロレーヌ」)

独仏休戦協定締結時に英領のエジプト、アレキサンドリアに派遣されていた「ロレーヌ」は自由フランス軍に投じ、自由フランス海軍機動部隊の主力として、第二次世界大戦を戦い抜きました。戦後は練習艦、浮き倉庫としての運用の後、1953年に退役しています。

Argonaut版「プロヴァンス級」のモデル

ちょっと艦級の説明とは視点が異なりますが、模型のサイトということで少し本論から脱線し、Argonaut版の「プロヴァンス級」のモデルも入手できたので、ご紹介しておきます。

(下の写真は、Neptun版とArgonaut版(右列)の比較:精度には両者に大差はないかと思います。主砲塔の形状や舷側上甲板に配置された対空砲の形状など、ここまでのレベルになると好みの問題になるかも)

両級以降の主力艦開発計画

さて、ここからは計画のみで終わった未成艦のご紹介を、簡単に。

「プロヴァンス級」で超弩級戦艦を保有したフランス海軍でしたが、同級はその設計経緯で紹介したように弩級戦艦として設計された「クールベ級」の武装強化型の意味合いが強く、同級は3隻でその建造が打ち切られました。(ギリシア海軍が発注した建造中の1隻がありましたが、こちらも第一次世界大戦の勃発で建造中止になりました)

しかし建艦計画上は同級に続く設計が動いていて、本格的な超弩級戦艦として、次にご紹介する「ノルマンディー級」が設計されます。

「ノルマンディー級」戦艦(第一次世界大戦により建造中止:同型艦5隻(起工済み)計画では最終的に同型艦は9隻になる予定でした)

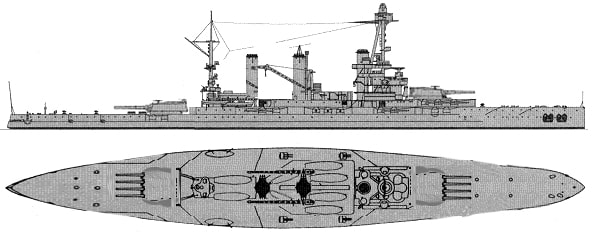

(「ノルマンディー級」戦艦の概観:141mm in 1:1250 by Navis)

フランス海軍は1912年に成立した海軍法で決定した1922年までに戦艦・巡洋戦艦を22隻整備する計画の第一弾として、同級を1913年度計画で4隻、1914年度計画で1隻、起工しました。

前述のように「プロヴァンス級」が「クールベ級」弩級戦艦の武装強化型改良版であったのに対し、同級は初の4連装主砲塔の搭載を設計に盛り込んだ全く新たな意欲的な設計の艦級でした。

前級よりも一回り大きな25000トン級の船体に、主砲として前級と同じ45口径34センチ砲を採用し、これを4連装砲塔3基12門搭載した設計でした。速力は21ノットを発揮する設計でした。

同級の設計段階では、搭載砲と搭載形式については数案があったようですが、最終的には艦首・艦中央、艦尾に4連装主砲塔各1基づつを配置する案が採用されました。

4連装主砲塔の意味

搭載する巨砲を主要な兵器とする主力艦(戦艦)にとって、主砲塔は最大の重量物であり、かつ砲塔とその基部にある弾庫は最も重要な要防御対象でした。フランス海軍は、重量軽減と集中防御の両立に対する一つの解答として、4連装主砲塔の採用に動いたのでした。

まず重量軽減について。フランス海軍の45口径34センチ主砲の連装砲塔の重量は1030トンとされています。これを4連装砲塔とすれば約1500トンに集約することができる、と試算されていました。1基当たり450トン橋の減量が期待できるわけで、さらに主砲12門搭載の戦艦を想定すると連装砲塔では6180トン(1030トン✖️6基:実際にはそんな単純じゃないと思いますが)の重量負荷がかかるのに対し、4連装主砲塔では約4500トン(1500トン✖️3基)に抑えることができるわけです。

ちなみに「ノルマンディー級」の4連装主砲塔は、機構の簡略化と軽量化を考慮して、実際には二つの連装主砲砲架を組み合わせた構造だったようです。つまり砲の俯角・仰角は連装砲架毎に行われ、砲身単独で射角を変えることは出来ませんでした。こちらは当時の斉射法との関連で、プロ・コンを一考する価値がありそうですが、筆者の手には余るので、どなたかにお願いしたいと思います。

さらにこれを首尾線上に配置した場合(この配置であれば主砲を両舷側に対し全門指向できます)、6基と3基では配置全長に大きな差異が生まれそうです。砲塔の基部には自艦にとって最も危険な弾庫があるわけで、これに対する防御装甲の配置も6箇所と3箇所ではかなり集中度合いに差異を見出すことができそうです。

(「ノルマンディー級」の上部構造の拡大:なんと言っても特徴的な4連装主砲塔の形状と配置がよくわかります。4連装主砲塔が実は連装砲架の組み合わせであることが主砲の砲身の間隔に表れています)

このように書き連ねると良いことばかりの4連装主砲塔に思われ、なぜ列強は採用しないのか、という疑問が出てきますが、実際の課題としては、総重量の合算では軽量化ができるとはいえ、砲塔1基あたりの重量はかなり増加するため、どのように砲塔の駆動動力を工夫するかが挙げられます。後に英海軍がやはり4連装主砲塔搭載艦として建造した「キング・ジョージ5世級」では、砲塔駆動系でのトラブルに見舞われた、という話もありますし、さらに同級の砲塔では軽量化を狙うあまり砲塔内が狭くなりすぎ運用に支障が出た、等の話も出ていました。

「ノルマンディー級」は未成に終わりましたので、これらの問題が発生しなかったのかどうかはわかりませんが、おそらくは完成後に大きな技術的なチャレンジが伴ったんだろうと想像しています。

同級では実現しなかった4連装主砲塔ですが、以降、フランス海軍の建造した主力艦(戦艦)は全て4連装主砲塔を装備しており、同海軍のこの構想に対する意欲が伺えます。

同級は5隻が起工されましたが、第一次世界大戦の勃発で全ての防衛産業が陸戦向け兵器に振り向けられたために、進水後工事中止となりました。

戦後、ワシントン・ロンドン体制の軍縮下で、主力艦の建造が禁じられたため、全ての建造計画が正式に破棄され、工事の進捗の最も遅かった5番艦「ベアルン」のみが空母として完成されることとなりました。同艦は1923年に工事が再開され1927年にフランス海軍初の空母として完成しています。

(オリジナルの「ノルマンディ級」と同級で唯一完成した空母「ベアルン」の概観比較:by Neptun:「ベアルン」のモデルは未入手です。例によって写真はsammelhafen.deから拝借:空母は筆者が一番苦手な分野です、依然として)

「リヨン級」戦艦(第一次世界大戦により建造中止:同型艦4隻(計画のみ、いずれも起工せず)

(「リヨン級」戦艦の概観:155mm in 1:1250 by C.O.B. Construct & Miniatures:モデルは4連装主砲塔の配置が上掲のWikipedia掲載の図面とは異なっています。実に興味深い)

同級は前出の「ノルマンディー級」の拡大改良型として設計された1912年海軍法シリーズの第二弾です。設計案については紆余曲折があり、1913年に「ノルマンディー級」と同じ45口径34センチ4連装主砲塔4基の搭載案に決定しています。1915年度計画で4隻の建造が決定しましたが、第一次世界大戦の勃発で発注に至りませんでした。

設計案では「ノルマンディー級」を拡大した29000トン級の船体を持ち、タービン2基とレシプロ機関2基の四軸推進で、23ノットの速力を発揮する予定でした。

(「リヨン級」の主砲塔配置の拡大)

主砲搭載数としては、列強の設計した超弩級戦艦中、最多かも。

(下図はWikipedia掲載の「リヨン級」の図面:4連装主砲塔の背負式配置などはまさに先進的)

(上掲の図面のモデルは、さすがにないですねえ:オーストリア=ハンガリー海軍の「モナルヒ代艦級」がこれに近いかも:寸法的には「ノルマンディー級」に近いですね。ちょっと寸法が合わないなあ、残念!)

(下から「クールベ級」「プロヴァンス級」「ノルマンディー級」「リヨン級」の順:「プロヴァンス級」が基本設計を「クールベ級」から継承していたことがよくわかります。「のりマンディー級」で設計が一新されていることも)

1913年の巡洋戦艦の計画(少しおまけ)

1913年巡洋戦艦(M.ジル案)

今回これまで本文でも何度か登場している1912年の海軍法による主力艦増備計画により、1913年から1914年にかけて巡洋戦艦の設計案がいくつか議論されたようです。

下の図はその中の「M.ジル案」と呼ばれるもの。造船将校(?)であったピエール・ジルの試案のようです。28000トン、34センチ砲12門、速力28ノットという要目が残っています。

https://naval-encyclopedia.com/ww1/France/french-ww1-battlecruisers.php から拝借しています

(同艦のモデルはどうやら1:1250スケールでは出ていないですね。でもさすが1:700スケールならレジンキットが出ているようです。上の写真は https://www.worthpoint.com/worthopedia/french-battlecruiser-gille-1913-ihp-114060366 から拝借)

形態的には前出の「リヨン級」が近いようです。が、計画での寸法によれば、「リヨン級」よりも船体が少し長く(10mm) 少し細い(2mm)。「リヨン級」をベースにスクラッチするのがいいのかなあ。ちょっと他に思いつかないですね。

(もう一隻、「リヨン級」の3DPrinting modelが手元にはあることはあるのですが、素材がSmooth Fine Detail Plastic(ディテイルの精度は高いけど少し硬めの素材)なので「削る」という作業にはあまり向いていないですね。さてさて・・・、と、すっかりセミスクラッチを考え始めています。下の「リヨン級」のモデルから2番砲塔を除去して煙突と煙突間の上部構造に少し手を入れれば、それらしくなりそうです。問題はやはり艦尾(?)の延長をどう再現するか、でしょうか。でも手がかかりそうだなあ)

1913年巡洋戦艦(デュラン・ヴィール案)

M.ジル案以外にもデュラン・ヴィール(大将?)による試案がいくつかあるようです。下図はA案と呼ばれるもので、27000トンの船体に34センチ4連装主砲塔2基搭載、27ノットという要目です。

https://naval-encyclopedia.com/ww1/France/french-ww1-battlecruisers.php から拝借しています

https://naval-encyclopedia.com/ww1/France/french-ww1-battlecruisers.php から拝借しています

そして下がB案と呼ばれるものの完成予想図。27000トン級の船体に37センチ4連装主砲塔2基搭載、速力26ノット東洋モクが残っています。

https://naval-encyclopedia.com/ww1/France/french-ww1-battlecruisers.php から拝借しています

作ってみても面白いだろうなあ、と思いますが、あまり現実味が、現時点では持てていません。

ということで、今回はこの辺りで。

次回は「宝箱のようなフランス海軍」のいよいよ最終コーナー。ワシントン・ロンドン軍縮条約明けのいわゆる「新戦艦」の艦級のご紹介を予定しています。ベルサイユ条約による軍備制限を巧妙に逆手に取ったドイツ海軍の「ポケット戦艦」の登場。そしてこれに刺激されて、フランス海軍はどう対応したのか。さらに続く「ドイツ再軍備」への対応から生まれた主力艦の艦級のご紹介など。

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。