タイトルの流れを少し乱暴に整理すると、巡洋艦に対する機動性・高速化への要求から、その主機にタービンが採用され、その燃料も効率の良い重油へのシフトが加速化されました。

本稿ではこれまで何度も触れてきたので、「またか」の感はあるかとは思いますが、防護巡洋艦とは、基本、舷側装甲を持たず、機関部を覆う艦内に貼られた防護甲板と舷側の石炭庫により艦の重要部分を防御する構想を持った設計で、艦の重量を軽減し、限られた出力の機関から高速と長い航続距離を得ることを両立させることを狙った艦種で、一般に巡洋艦の主たる使命を、仮想敵の通商路破壊と自国通報路の防御においた欧州各国にとっては非常に有用な艦種と言え、一世を風靡しました。

しかしこの燃料の重油化への流れの中では、これまでの防護巡洋艦の防御設計の根幹を成してきた石炭庫による舷側防御に代わるものとして、一定の舷側装甲が必要となるわけです。その上で、速力への要求との兼ね合いもあり「軽い舷側装甲を持った巡洋艦」という艦種が発想されます。これが、軽装甲巡洋艦=軽巡洋艦です。

日本海軍について、この流れにもう少し付け加えると、機動性に対する要求の背後には、魚雷の性能の飛躍的な向上と、駆逐艦の発達も合わせて考える必要がありそうです。

魚雷性能の向上

下表は日露戦争期から太平洋戦争の終結までの日本海軍の水上艦艇用の魚雷形式の一覧です。これらの他にも潜水艦用、あるいは航空機用の航空魚雷があるわけです。

| 西暦 | 和暦 | 形式名称 | 直径(cm) | 炸薬量(kg) | 雷速(低)kt | 射程(m) | 雷速(高)kt | 射程(m) | 装気形式 |

| 1899 | 明治32 | 32式 | 36 | 50 | 15 | 2,500 | 24 | 800 | 空気 |

| 1904 | 37 | 日露戦争 | |||||||

| 1905 | 38 | 38式2号 | 45 | 95 | 23 | 4,000 | 40 | 1,000 | 空気 |

| 1910 | 43 | 43式 | 45 | 95 | 26 | 5,000 | 空気 | ||

| 1911 | 44 | 44式 | 45 | 110 | 36 | 4,000 | 空気 | ||

| 44式 | 53 | 160 | 27 | 10,000 | 35 | 7,000 | 空気 | ||

| 1914 | 大正3 | 第一次世界大戦 | |||||||

| 1917 | 6 | 6年式 | 53 | 203 | 27 | 15,500 | 36 | 8,500 | 空気 |

| 1921 | 10 | 8年式2号 | 61 | 346 | 28 | 20,000 | 38 | 10,000 | 空気 |

| 1931 | 昭和6 | 89式 | 53 | 300 | 35 | 11,000 | 45 | 5,000 | 空気 |

| 1933 | 8 | 90式 | 61 | 373 | 35 | 15,000 | 46 | 7,000 | 空気 |

| 1935 | 10 | 93式1型 | 61 | 492 | 40 | 32,000 | 48 | 22,000 | 酸素 |

| 1939 | 14 | 第二次世界大戦 | |||||||

| 1941 | 16 | 太平洋戦争 | |||||||

| 1944 | 19 | 93式3型 | 61 | 780 | 36 | 20,000 | 48 | 15,000 | 酸素 |

表の見方を説明しておくと(必要ないかも知れませんが)、例えば6年式(大正6年制式採用)の場合、魚雷の直径は53cm、弾頭の炸薬量が203kg、低速設定の27ノットで射程が15,500m、高速設定の36ノットで射程が射程が8,500mということになります。

これが、93式1型(皇紀2593年制式採用)のいわゆる酸素魚雷の場合、魚雷の直径は61cm、弾頭の炸薬量が492kg、低速設定の40ノットで射程が32,000m、高速設定の48ノットで射程が射程が22,000mとなり、性能の高さが際立っていることがわかります。

それ以前にも6年式あたりから、つまり53センチ口径の魚雷の登場から、炸薬量、魚雷の速度(雷速)、射程が顕著に向上し、魚雷の兵器としての実用性が格段に高まったことが想像できます。(上表以前の日清戦争期の日本海軍の魚雷は、炸薬量が約20kg程度、射程が最大で 1000m程。有効射程は300mと言われていました。それが日露戦争期にようやく1000mでも何とか使えるかも、という状況だったわけです)

艦隊駆逐艦の発達

一方、下表は日露戦争期から昭和初期にかけての日本海軍が建造した艦隊型駆逐艦(一等駆逐艦)の艦級の一覧です。

| Class | 竣工年次 | 同型艦 | 基準排水量(t) | 速度(kt) | 主砲口径(cm) | 装備数 | 魚雷口径(cm) | 装備数2 | 備考 |

| 雷級 | 1899 | 6 | 345 | 31 | 8 | 1 | 45 | Tx2 | 英国製 |

| 東雲級 | 1899 | 6 | 322 | 30 | 8 | 1 | 45 | Tx2 | 英国製 |

| 暁級 | 1901 | 2 | 363 | 31 | 8 | 1 | 45 | Tx2 | 英国製 |

| 白雲級 | 1902 | 2 | 322 | 31 | 8 | 1 | 45 | Tx2 | 英国製 |

| 春風級 | 1903 | 7 | 375 | 29 | 8 | 2 | 45 | Tx2 | |

| 1904 | 日露戦争 | ||||||||

| 神風級(I) | 1905 | 25 | 381 | 29 | 8 | 2 | 45 | Tx2 | |

| 海風級 | 1911 | 2 | 1,030 | 33 | 12 | 2 | 45 | Tx3/TTx2 | |

| 浦風 | 1913 | 1 | 810 | 30 | 12 | 1 | 53 | TTx2 | 英国製 |

| 1915 | 第一次世界大戦 | ||||||||

| 磯風級 | 1915 | 4 | 1,105 | 34 | 12 | 4 | 45 | TTx3 | |

| 江風級 | 1918 | 2 | 1,180 | 34 | 12 | 3 | 53 | TTx3 | |

| 峯風級 | 1920 | 12 | 1,215 | 39 | 12 | 4 | 53 | TTx3 | |

| 野風級 | 1922 | 3 | 1,215 | 39 | 12 | 4 | 53 | TTx3 | |

| 神風級(II) | 1922 | 9 | 1,270 | 37.3 | 12 | 4 | 53 | TTx3 | |

| 睦月級 | 1926 | 12 | 1,315 | 37.3 | 12 | 4 | 61 | TTTx2 | |

大雑把に分類すると、日本海軍初の駆逐艦である「雷級」から初代の「神風級」までの6クラスが日露戦争を想定し急速に整備された「日露戦争型」の駆逐艦、続く「海風級」から「江風級」が日本海軍独自の艦隊駆逐艦の模索期、その後の「峯風級」以降が第一次の決定版艦隊駆逐艦、と言えるのではないでしょうか?(この他にも、駆逐艦としては、模索期以降、中型(1000t以下)の二等駆逐艦の艦級も存在します。第一次世界大戦で、地中海に派遣された「樺級」「桃級」などがこれに該当します。艦隊型駆逐艦としては、実はこの表の後、つまり「睦月級」の後には、いわゆる「特型駆逐艦」以降の艦級が控えています。「太平洋戦争型」の駆逐艦、日本海軍の駆逐艦の黄金期であり、その頂点かつ終焉のシリーズ、ということになり、上表の「酸素魚雷」との組み合わせで、スペック的にはとんでもないことになるのですが、それらはもしかすると別の機会に)

えっ!模型出せよって!

しょうがないなあ。出します、出します。

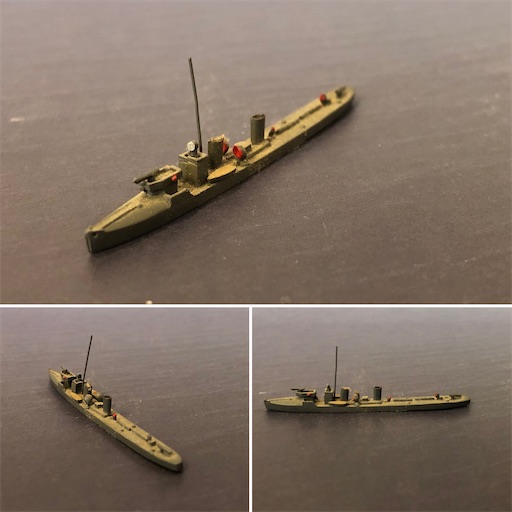

(直上の写真は、日本海軍の駆逐艦の各級を一覧したもの。手前から、日露戦争期の代表格で「東雲級」と「白雲級」、模索期から「海風級(竣工時の単装魚雷発射管、その後の連装魚雷発射管への換装後の2タイプ)」、「磯風級」、そして第一次決定版艦隊駆逐艦として「峯風級」、「睦月級」。(「神風級(II)」は現在、日本に向け回航中です。いずれは・・・)

(直上の写真:東雲級駆逐艦:50mm in 1:1250 by Navis 2本煙突が特徴)

(直上の写真:白雲駆逐艦:51mm in 1:1250 by Navis 日露戦役時の駆逐艦の標準的な形状をしています)

模索期の艦隊駆逐艦

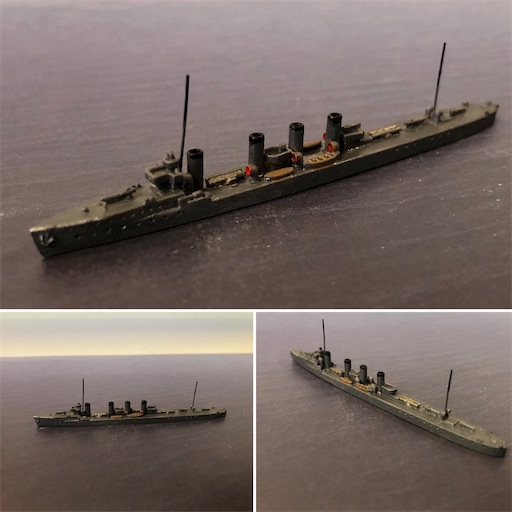

(直上の写真:海風級駆逐艦、竣工直後の姿。単装魚雷発射管を装備:78mm in 1:1250 by WTJ)

(直上の写真:海風級駆逐艦、連装魚雷発射管への換装後の姿)

(直上の写真:磯風級駆逐艦:78mm in 1:1250 by WTJ。軽巡洋艦「天龍級」はこの磯風級駆逐艦の形状を拡大した、と言われています。連装魚雷発射管を3基装備し、雷撃兵装を重視した設計です)

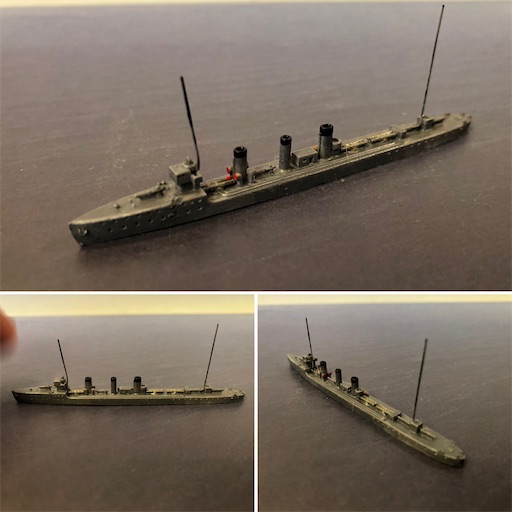

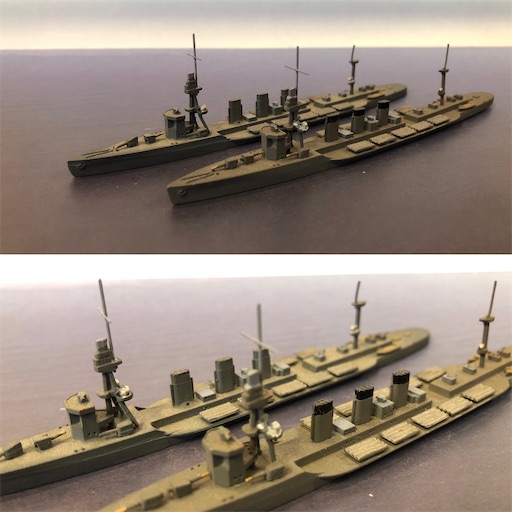

峯風級」は、それまで主として英海軍の駆逐艦をモデルに設計の模索を続けてきた日本海軍が試行錯誤の末に到達した日本オリジナルのデザインを持った駆逐艦と言っていいでしょう。12cm主砲を単装砲架で4基搭載し、連装魚雷発射管を3基6射線搭載する、という兵装の基本形を作り上げました。1215トン。39ノット。同型艦15隻:下記の「野風級:後期峯風級3隻を含む)

(直上の写真:「峯風級」駆逐艦の概観 82mm in 1:1250 by The Last Square: Costal Forces)

「野風級:後期峯風級」は「峯風級」の諸元をそのままに、魚雷発射管と主砲の配置を改め、主砲や魚雷発射管の統一指揮・給弾の効率を改善したもので、3隻が建造されました。

(直上の写真:「野風級:後期峯風級」駆逐艦の概観 82mm in 1:1250 by The Last Square: Costal Forces)

(直上の写真は、「峯風級」(上段)と「野風級:後期峯風級」(下段)の主砲配置の比較。主砲の給弾、主砲・魚雷発射の統一指揮の視点から、「野風級」の配置が以後の日本海軍駆逐艦の基本配置となりました)

「神風級」駆逐艦

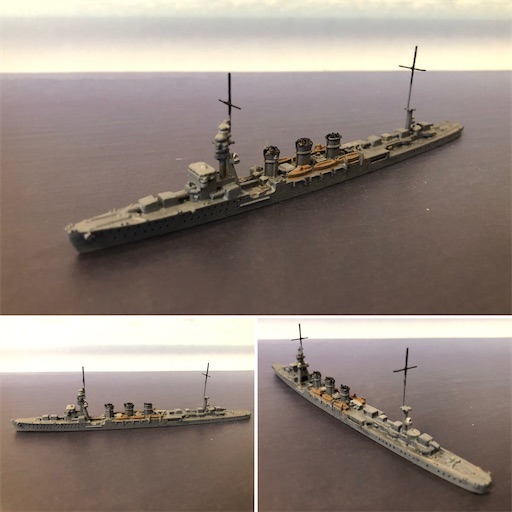

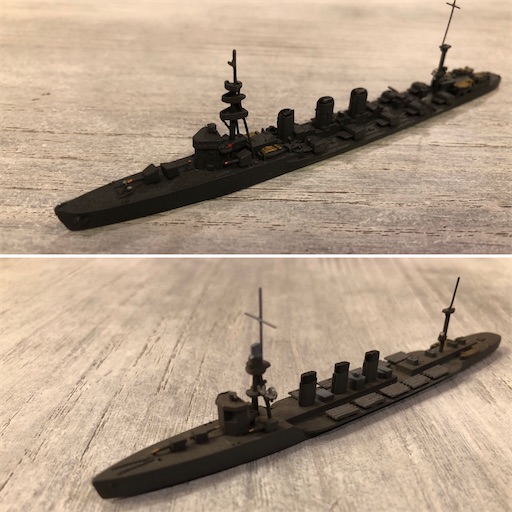

「神風級」は、上記の「野風級:後期峯風級」の武装レイアウトを継承し、これに若干の復原性・安定性の改善をめざし、艦幅を若干拡大(7インチ)した「峯風級」の改良版です。9隻が建造されました。1270トン。37.25ノット。

(直上の写真:「神風級」駆逐艦の概観 82mm in 1:1250 by The Last Square: Costal Forces)

(直上の写真:「峯風級」(上段)と「神風級」の艦橋形状の(ちょっと無理やり)比較。「神風級」では、それまで必要に応じて周囲にキャンバスをはる開放形式だった露天艦橋を、周囲に鋼板を固定したブルワーク形式に改めました。天蓋は「睦月級」まで、必要に応じてキャンバスを展張する形式を踏襲しました)

***今回ご紹介したモデルは、あまりこれまでご紹介してこなかったThe Last Square製のホワイトメタルモデルです。同社は、1:1250 Costal Forcesというタイトルのシリーズで、タイトル通り第二次世界大戦当時の主要国海軍(日・米・英・独・伊)の沿岸輸送、或いは通商路護衛の艦船、駆逐艦、護衛駆逐艦、駆潜艇、魚雷艇などの小艦艇のモデルや護衛される側の商船などを主要なラインナップとして揃えています。

http://www.lastsquare.com/zen-cart/index.php?main_page=index&cPath=103_146

:直下の写真は同社の米海軍護衛空母「ボーグ」の未塗装モデル:これから色を塗ろうっと。このモデルは、エレベーターが別パーツになっていたり、結構面白いのですが、少し小ぶりに仕上がり過ぎているかもしれません。

そして「睦月級」駆逐艦

「睦月級」駆逐艦は「峯風級」から始まった日本海軍独自のデザインによる一連の艦隊駆逐艦の集大成と言えるでしょう。

(直上の写真:「睦月級」駆逐艦の概観 83mm in 1:1250 by Neptune)

艦首形状を凌波性に優れるダブル・カーブドバウに改め、砲兵装の配置は「後期峯風級」「神風級」を踏襲し、魚雷発射管を初めて61cmとして、これを3連装2基搭載しています。太平洋戦争では、本級は既に旧式化していましたが、強力な雷装と優れた航洋性から、広く太平洋の前線に投入され、全ての艦が、1944年までに失われました。1315トン。37..25ノット。同型艦12隻。

(直上の写真:「睦月級」(下段)と「神風級」(上段)の艦首形状の比較。「睦月級」では、凌波性の高いダブル・カーブドバウに艦首形状が改められました)

艦隊決戦構想と軽巡洋艦

軽巡洋艦の紹介の前に、魚雷だの駆逐艦だの、何を長々書いているんだ、という声が聞こえてきそうですが、もう少しお付き合いを。

これも、これまでに何度も本稿では繰り返し記述してきたことなので、「しつこい」と言われそうですが、日本海軍は、その成立の過程の特異性として、常に「艦隊決戦」というものを目的に設計されてきています。

日露戦争での「勝利」(まあ、戦争全体を見れば、「?」がつくかもしれませんが、海軍の戦歴、戦果から戦術的に見ればそう言ってもいいでしょう)によって、それはさらに確信的なものになったと思われます。

巡洋艦の設計においてもこの傾向は色濃く見られ、他国の海軍においては、巡洋艦は偵察や通商路の破壊、防御を主任務と想定されるため、長期間の作戦行動や航洋性などに重点が置かれるのに対し、日本海軍では常にその戦闘力に設計の重点があり、他を圧倒する火力や速度などを追い求める傾向が顕著で、「一点豪華」な設計ではありながら、ともすれば運用にやや無理が生じることがありました。偵察任務等を目的に建造された艦級は本稿前々回、「防護巡洋艦」の回にご紹介した「新高級」「音羽」くらいで、逆にこれらの艦は設計に無理がなく運用面では大変高評価だったということです。

さて、「艦隊決戦」を目的に設計された日本海軍なのですが、日露戦争の次の仮想敵は、太平洋を挟んで向き合うアメリカ、ということになります。国力、工業力の差は如何ともし難く、日本海軍の決戦構想は、受け身になります(対ロシアの時もそうだった、それでうまくいった、という前例主義的な思いも幾分かあったでしょうね)。

つまり渡洋してくるアメリカ艦隊を迎え撃つ、ということになる訳ですが、主力艦の物量の差を米艦隊の渡洋の途上で少しでも縮めておこうという、いわゆる「漸減戦術」がその作戦構想の根幹に常に持たれることになります。

補助戦力で、渡洋してくる米艦隊の戦力をできるだけ削り、主力決戦に持ち込もう、という訳です。

この構想の具体化の第一弾が、実用化された魚雷と、それを搭載し有力な戦力となった駆逐艦を組み合せた「水雷戦隊」で、軽巡洋艦はその司令塔としての役割(旗艦)を担うことになってゆきます。(ああ、やっと繋がった)

天龍級軽巡洋艦 -Tenryu class light cruiser-(天龍:1919-1942 /龍田:1919-1944 )

Tenryū-class cruiser - Wikipedia

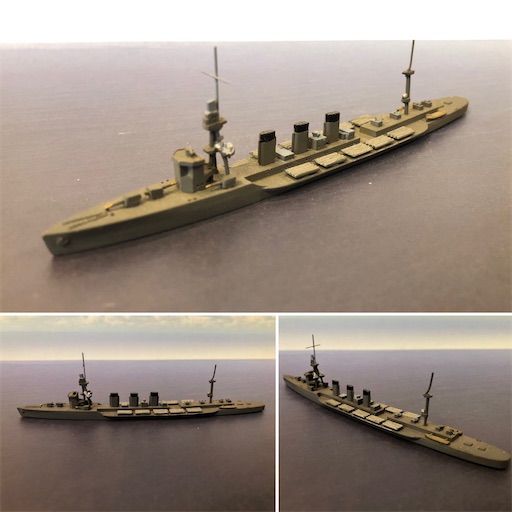

(直上の写真:天龍級軽巡洋艦:116mm in 1:1250 by Navis)

(直上の写真: 第18戦隊の天龍級軽巡洋艦2隻:天龍と龍田)

初めてギヤードタービンを搭載し、前級の筑波級防護巡洋艦の倍以上の出力から、33ノットの高速を発揮することができました。艦型は前年に就役した「江風級」駆逐艦を拡大したもので、当初から駆逐艦戦隊(水雷戦隊)を指揮することを目的とした嚮導駆逐艦的な性格の強い設計でした。

主砲には14センチ単装砲を中央線上に4門装備し、両舷に4射線を確保しました。日本海軍の巡洋艦としては初めて53センチ3連装魚雷発射管を搭載しました。この発射管は当初は発射時に射出方向へ若干移動して射出する方式採っていましたが、運用面で機構状の不都合が生じ、装備位置を高め固定して両舷に射出する方式に改められました。

舷側装甲は、アメリカ駆逐艦の標準兵装である4インチ砲に対する防御を想定したものでした。

本級は、当初計画では、水雷戦隊旗艦とさらに主力部隊の直衛としても使用する予定で、8隻の建造が計画されていましたが、同時期のアメリカ海軍の「オマハ級」軽巡洋艦が、本級よりもはるかに強力なスペックを持っていること、および本級の就役直後に就役を開始したため「江風級」の次の「峯風級」駆逐艦が39ノットの高速力を有しており、その戦隊の旗艦としては、物足りないこと等から、2隻で毛像を打ち切り、次級「球磨級」軽巡洋艦の建造に計画を移行させました。

太平洋戦争では、既に旧式艦となりながらも、開戦当初2隻で第18戦隊を構成し、南方作戦で活躍しました。

両艦は南方の攻略戦を転戦後、ラバウルに新設された第8艦隊に編入され、ソロモン方面で活躍しました。

「天龍」はその最中、1942年12月18日、ニューギニア方面への輸送作戦中に米潜水艦の雷撃で撃沈され、「龍田」はその後、水雷戦隊旗艦等の任務を経て、輸送船団護衛任務中、1944年3月13日に八丈島沖で、こちらも米潜水艦の雷撃により失われました。

本格的水雷戦隊旗艦から重雷装型まで。魚雷を使いこなせ!

球磨級軽巡洋艦 -Kuma class light cruiser-(球磨:1920-1944 /多摩:1921-1944/北上:1921-1945/大井:1921-1944/木曽:1921-1944 )

Kuma-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真:球磨級駆逐艦:119mm in 1:1250 by Tiny Thingamajigs:3D printing modell :写真の姿は太平洋戦争当時の「球磨」。航空機による索敵能力を得るために、後の改装で5番砲塔と6番砲塔の間に、水上偵察機射出用の射出機(カタパルト)を搭載しています)

本級は「天龍級」の艦型を5500トンに拡大し、併せて主砲を「天龍級」の14センチ単装砲4門から7門に増強しています。雷装としては、53センチ連装魚雷発射管を各舷に2基、都合4基搭載し、両舷に対し4射線を確保する設計となっています。

速力は、同時期の「峯風級」駆逐艦(39ノット)を率いる高速水雷戦隊の旗艦として、機関を強化し36ノットを有する設計となっています。

主力艦隊の前衛で水雷戦隊を直卒する任務をこなすため、高い索敵能力が必要とされ、その具体的な手段として航空艤装にも設計段階から配慮が払われた最初の艦級となり、水上偵察機を分解して搭載していました。しかしこの方式は運用上有効性が低く、「球磨」と「多摩d」では、後日、改装時に後橋の前に射出機(カタパルト)を装備し水上機による索敵能力を向上させることになります。

一方、同級の最終艦「木曽」では、水上偵察機ではなく陸用機を搭載し艦橋下に格納、艦橋前の滑走台から発艦させる、という構想を実現しました。このため「木曽」は同型艦でありながら、異なる外観の艦橋を有しています。(「木曽」は最後まで射出機を装備しませんでした)

(直下の写真は、異なる形状の艦橋を持つ「木曽」 by Tiny Thingamajigs)

(直上の写真:「球磨」と「木曽」の艦橋形状の比較。「木曽」は艦橋下に搭載機の格納庫を設け、偵察機の発進時にはその前部にある1・2番主砲等の上に滑走台を展開した)

重雷装艦への改装

1941年に、旧式化した(「球磨級」は53センチ魚雷搭載艦であり、当時の61センチ酸素魚雷を標準装備とする水雷戦隊の旗艦任務は難しくなっていました)同級の3番艦以降(「北上」「大井」「木曽」)を61センチ4連装魚雷発射管10基(片舷5基)を搭載する重雷装艦への改装が決定され、「北上」「大井」については同年中に改装を完了しました。

(直下の写真は、重雷装艦に改装された「北上」「大井」:by Trident)

(直下の写真:「北上」と「大井」:艦の中央部に61センチ4連装魚雷発射管を片舷5基装備した。その後、魚雷発射管の搭載スペースを活用して、高速郵送巻に改装された)

しかし、想定された艦隊決戦は発生せず、両艦が実戦に重雷装艦として投入されることはありませんでした。その後、戦局が厳しくなると、両艦はそのペイロード(多数の魚雷発射管の装備甲板)に注目され、高速輸送艦への改装が計画されました。その改装は魚雷発射管を8基撤去、主砲を全廃し、高角砲を装備、その他積荷の積載装備の追加などに及び、結局、工程がかかりすぎるとして本格的な改装には至りませんでしたが、魚雷発射管の撤去などの小改装による輸送艦任務への適応は随時実施されました。

その後「北上」は損傷修理の際に回天搭載艦への改装が実施されました。これは、主砲、魚雷発射管を全て撤去、高角砲に換装し、艦尾に回天発進用のスロープと投下用のレールを設置し、航行しながら回転を発進させられるようにする、というようなものでした。改装は完成しましたが、実戦に投入されることはありませんでした。

トピック:艦船模型メーカーによるグレードアップ

これまで1:1250スケールの艦船模型メーカーについて、あれこれ紹介してきましたが、実はコレクターにとって、かなり嬉しくて、しかし少し悩ましい問題が、艦船模型メーカー自身による、モデルのグレードアップなのです。

くどくど説明するより、見ていただいた方が早いと思うので、まずは実例をご紹介。

重雷装艦「北上」のケース

EbayでTrident社製の日本海軍軽巡洋艦「北上」の重雷装艦形態の最近の模型を入手しました。

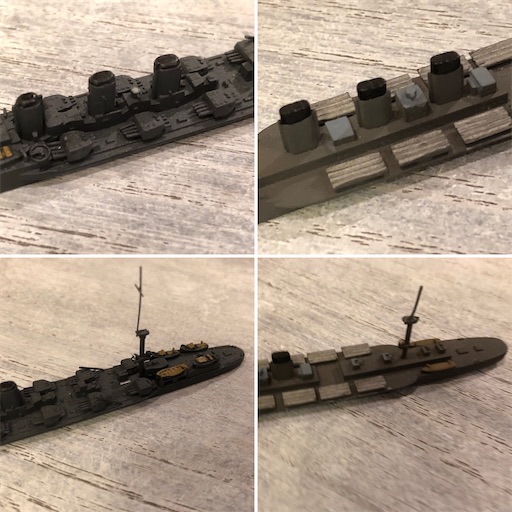

(直上の写真は、重雷装艦「北上」の最近のモデル(上段)と従来のモデル(下段)の比較。メーカーはいずれもTrident社)

ご覧のように、特に魚雷発射管のディテイルが、格段に再現度が向上されています。

(直上の写真は、重雷装艦「北上」の最近のモデル(左列)と従来のモデル(右列)の細部の比較。上段では魚雷発射管のディテイルの再現度が格段に進歩していることがわかります。さらに下段では艦尾部の再現も随分変更されていることがよくわかります)

その戦歴

「球磨」は、南方攻略戦に従事したのち、南方拠点での警備、訓練支援、輸送等の任務に活躍したのち、1944年1月11日に、ペナン島沖で英潜水艦の雷撃で失われました。

「多摩」は、開戦時以来、主として北方警備を担当する第5艦隊に所属し、アリューシャン攻略等に参加、さらにキスカ島の撤退作戦などにも参加しました。その後、南方での輸送作戦等に従事したのち、1944年にレイテ沖海戦に第3艦隊(小沢囮艦隊:空母機動部隊)に編入され、米機動部隊による空襲で損傷し、1944年10月25日、沖縄への退避中に米潜水艦の雷撃により失われました。

「北上」は、重雷装艦として第1艦隊に編入後、上記の次第で高速輸送艦に改装されました。高速輸送艦として南方での多くの任務に従事した後、日本に帰還しそこで今度はこれも上記のように回天搭載艦への改装を受けることになりました。改装は完了しましたが、出撃機会の無いままに呉軍港で米機動部隊の空襲で大破し航行不能となり、その状態で終戦を迎えました。

終戦後は復員支援の工作艦、輸送艦として運用された後、1946年に解体されました。いわゆる5500トン型軽巡洋艦14隻の中で唯一、終戦を迎えた艦です。

「大井」は、「北上」とともに重雷装艦として第1艦隊に編入され、「北上」同様高速輸送艦に改装され、ソロモン諸島方面、インド洋方面での輸送任務に従事した後、1944年7月19日、米潜水艦の雷撃を受け香港沖で撃沈されました。

「木曽」は、開戦時、北方部隊の第5艦隊に編入され、北方警備活動、アリューシャン列島攻略戦に従事しました。キスカ島撤退作戦に参加した後、南方での輸送任務等に従事しました。レイテ沖海戦後に、同海戦に参加した第5艦隊に編入され、1944年11月13日レイテ作戦敗退後の同艦隊司令部輸送のためにフィリピン、マニラ湾に待機中に米機動部隊の空襲を受け大破着底し、失われました。

こうして戦歴を見てみると、同級は、高速水雷戦隊旗艦として設計されながら、太平洋戦争時には既に旧式化しており、本来の活躍ができなかった不運な艦級と言えるでしょう。

というわけで、今回はここまで。軽巡洋艦の誕生について、まとめてみました。

5500トン型の続きはまたいずれ。(次回予告をしないところは、これまでの学習効果、ということで)

模型に関するご質問等は、大歓迎です。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。