今回は米海軍の駆逐艦開発小史の5回目。一応、このミニ・シリーズの最終回です。

前回では、第二次世界大戦期の駆逐艦建造のお話をしました。この時期、米海軍は第二期の量産駆逐艦の時代を迎えます。

少しこのミニ・シリーズのまとめ的なおさらいをしておくと、量産第一期は第一次世界大戦の時期で、平甲板型と言われた艦隊駆逐艦3艦級あわせて273隻が1917年から1921年の間に就役しています。この凄まじい量産性とバランスの取れた兵装から、それまでの駆逐艦本来の主力艦を中心とした艦隊護衛以外の多くの任務への汎用性が高く評価されました。第二次世界大戦期には駆逐艦不足に悩む英国に50隻余りが貸与され、すでに老齢艦でありながら船団護衛に活躍したりしています。

そして第二期には1800トン級の「ベンソン級(複数の準同型艦を含みます)」、これに続く2000トン超級の「フレッチャー級」「アレン・M・サムナー級」「ギアリング級」がこれで、あわせて446隻が建造されました。艦隊駆逐艦の決定版ともいうべき2000トン級だけでも350隻という驚くべき数が、1940年から1946年にかけて就役しています。

量産第一期直後にも同様なことが起こったのですが、米海軍は大量の量産駆逐艦を抱え、第二次世界大戦終結から約10年間、艦隊駆逐艦新造を見合わせる時期を迎えるのです。

この傾向は駆逐艦のみならず巡洋艦等の他艦種でも見られ、1950年代に米海軍は艦隊再建近代化計画(FRAM=Fleet Rehabilitation And Modernization)を発動し、大量に抱える在来型艦の戦術変更への対応に伴う種々の装備変更とそれに伴う大規模な改装を模索する時期を迎えます。

上掲の艦隊再建近代化計画の発動にあたり、艦隊駆逐艦では「アレン・M・サムナー級」と「ギアリング級」が主として対潜能力向上を主軸としたFRAM改装を受けました。

両艦級については前回投稿でも少しこの件に触れていますので再掲しておきます。

「アレン・M・サムナー級」駆逐艦(就役期間1943-1975:同型艦58隻)

(「アレン・M・サムナー級」駆逐艦の概観。92mm in 1:1250 by Neptun)

同級は「フレッチャー級」の改良強化型として設計されました。船体を2300トン級に拡大し、主砲を単装砲6基搭載する計画でした。設計途中にMk.38連装砲塔が実用化され、結局主砲は連装砲塔形式で3基搭載されることになりました。しかし配置が艦首部に2基搭載となったため、艦首部が重く凌波性に課題を持つ設計となってしまいました。

艦首部の連装砲塔2基への射界確保とバランス改善のため艦橋等上部構造はやや低い設計と改められました。連装砲塔の採用で上部構造にはスペースが生じ、40mm機関砲等の対空火力が増強されました。

(「アレン・M・サムナー級」駆逐艦の主要兵装配置:兵装ではないですが、艦橋をはじめ各部の構造高が低減されています。2番煙突の後部に40mm4連装機関砲が両舷むけに設置されています。主砲の連装砲塔化により魚雷発射管の位置、対空砲の搭載数などに余裕が生じているのがわかると思います)

機関は「フレッチャー級」のものを踏襲したため、重量増に伴いやや速力は低下し34ノットにとどまり、さらに航続距離が減少してしまい、これも高速化を進めている空母機動部隊の随伴艦としては大きな課題とされました。

これらの要因から計画時には100隻の建造を予定されていた同級(駆逐艦としては70隻を建造する計画)は、70隻の建造(駆逐艦としては58隻の建造)で打ち切りとなり、建造は次級「ギアリング級」へと移行することとなりました。

第二次世界大戦数結までに高速敷設艦として完成された12隻を含め67隻が完成し、4隻が戦没しています。大戦後は9カ国に譲渡あるいは貸与され、米海軍に残った艦艇の多くは対潜装備の重質を目指した兵装の変更を受け、1960年前後には当時現役にあった32隻がDashや対潜短魚雷発射管の搭載等の対潜兵装を強化するFRAM-II改装を受けるなどして1970年頃まで海軍に在籍していました。

(上掲の写真はFRAM-II改装後の「アレン・M・サムナー級」「ライマン・K・スヴェンソン」のモデル by SeaVee(モデルは未保有)写真は例によってsammelhafen.deより拝借しています)

煙突間の上甲板に斜めに固定された長魚雷発射管と三連装短魚雷発射管、艦尾主砲塔前にDash運用甲板がみとめられます。写真は例によってsammelhafen.deより拝借しています。

「ギアリング級」駆逐艦(就役期間1945-1987:同型艦94隻)

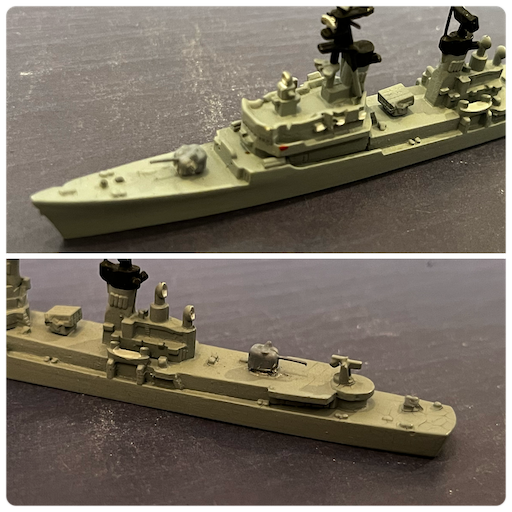

(「ギアリング級」駆逐艦の概観。95mm in 1:1250 by Neptun:モデルは2番発射管を撤去して対空砲を増強した姿です)

この第二量産期の最後の艦級「ギアリング級」は「フレッチャー級」系列の駆逐艦の最終発展形と言える艦級で、前級「アレン・M・サムナー級」で好評であった重武装はそのまま継承し、一方課題とされた艦隊に帯同する際に不足が顕著となった航続力と、艦首部の重量過多からくる凌波製が改善された艦級でした。

(「ギアリング級」駆逐艦の主要兵装配置:前述のように写真下段でご覧いただけるように、2番発射管位置に40mm4連装機関砲が設置され、対空火力が増強されています)

第二次世界大戦の終結で152隻の建造計画は94隻で終了しましたが、大半が大戦終結後の就役で、大戦での戦没艦はありませんでした。大戦終結後も各種の改装を受け1970年代まで艦隊に中核戦力として留まっていました。

近代化改装の一例

(写真は「ギアリング級」駆逐艦「グレノン」のFRAM-I改装時の姿(モデルは未保有)by Neptun :写真は例によってsammelhafen.deより拝借しています)

主砲塔は艦首・艦尾各1基のみ残され、艦首部には対潜短魚雷3連装発射管、艦中央にアスロック・ランチャー、艦尾主砲塔前にDash運用甲板が認められます。写真は例によってsammelhafen.deより拝借しています。

ミサイル駆逐艦「ジャイアット」:米海軍初の艦対空誘導ミサイル駆逐艦(DDG)

(上の写真は米海軍初のミサイル駆逐艦(DDG)に改装された「ギアリング級」駆逐艦3番艦「ジャイアット」の概観:by Hansaに武装を少し手を入れています)

同艦は「ギアリング級」3番艦で、第二次世界大戦終結間際の1945年6月に就役しました。1956年計画で対空ミサイル駆逐艦に改造が決定し、テリア・ミサイル搭載の米海軍初のミサイル駆逐艦となりました。

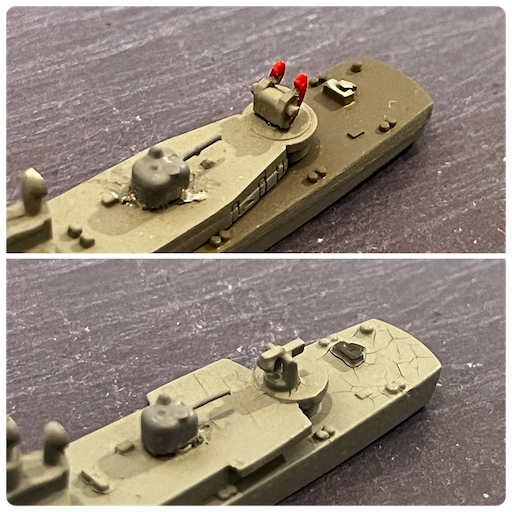

(上の写真は「ジャイアット」の主要兵装の配置:艦中央のMk 33はシールドなしの方が良かったかも。艦尾にはテリア・システムのRIM-2連装ミサイルランチャーが搭載されました(写真下段))

他国への売却・供与

1970年代になり、「スプルーアンス級」駆逐艦やその他のより近代装備のフリゲート艦が就役し始めると、「ギアリング級」駆逐艦は米海軍を退役し、他国に売却・供与されました。その数は11カ国に及び、1990年代にはほとんどが退役しましたが、メキシコ海軍の「ネツァルコヨトル」は2014年まで在籍していました。

上掲のように第二次世界大戦型のFRAM改装と同時期に新たな艦隊駆逐艦の設計。建造が始まります。まずは対潜装備を強化したFRAM改装艦の戦隊旗艦としての嚮導駆逐艦が建造されます。

嚮導駆逐艦「ノーフォーク」(就役期間:1953-1970:同型艦なし:計画は2隻)

(上の写真は「ノーフォーク級」駆逐艦の概観:133mm in 1:1250 by Trident:モデルは後期のアスロック対潜ミサイルの導入に向けての試験艦となった際を表現しています。就役時には艦後部のアスロック発射機の搭載位置に艦首部と同様に「ウェポン・アルファ」2基を装備していました))

同艦は、第二次世界大戦において航空機と並び通商路への重大な脅威となることが明らかとなった潜水艦への対応策として設計された艦級でした。米海軍は航空機への対策として大戦中に「アトランタ級」防空巡洋艦(CLAA)を建造していましたが、同艦は同様の設計思想で当初はいわば「対潜巡洋艦」(CLK=sub-killer cruiser)として1隻のみ建造されたものでした(計画時には2隻の予定でした)。

就役時には嚮導駆逐艦(DL)に艦種名称が変更され、1955年にはフリゲート艦に艦種名称が変更されました。

「アトランタ級」防空巡洋艦に範をとったため、船体は5000トン級と大きく、33ノットの速力を出すことができました。

対潜艦として設計されてところから、就役時の主兵装はMk.108「ウエポン・アルファ」(対潜ロケット砲)4基と誘導魚雷でした。

Mk.108対潜ロケット砲は、ロケット弾を目標近辺に投射し、搭載する磁気信管で目標を感知させ炸裂させるもので、250−800メートルの射程を持ち、毎分12発投射することができたました。

(余談ですが筆者はこの対潜ロケットが大好きです。というのも小学生の頃の愛読書、小沢さとる先生の名作「サブマリン707」に登場していまして、なんと未来的な(SFなんて言葉知らなかったからね)すごい兵器なんだろう、というのが原体験なのです。興味のある方は是非ご一読を)

と、筆者の大好きな「ウェポン・アルファ」なのですが、実情は不発率が高いなど不評だったようです。

「ノーフォーク」は1960年代からアスロックの試験艦となったため、艦尾部の「ウェポン・アルファ」2基をアスロック発射機に置き換えています。

(「ノーフォーク」の兵装配置の拡大:艦首からMk.26 3インチ連装速射砲2基、「ウェポン・アルファ」対潜ロケット砲2基、艦橋脇のボートの下に対潜魚雷発射管(以上写真上段)、同艦後期に試験的に設置されたアスロック8連装発射機(就役時にはこの位置に「ウェポン・アルファ」対潜ロケット砲2基が設定されていました(、そしてMk.26 3インチ連装速射砲2基)

一方、砲兵装は個艦防御用として新開発の70口径Mk.26 3インチ連装速射砲4基が予定されていました(就役時には間に合わず50口径Mk.33 3インチ連装速射砲、いわゆるラピッドファイアが搭載されていました。のち当初予定のMk.26に換装)。

(各装備の拡大:Mk.26 70口径3インチ連装速射砲(上段左)、「ウェポン・アルファ」対潜ロケット砲(上段右)、対潜魚雷発射管(下段左)、アスロック8連装発射機(下段右:就役時にはこの位置に「ウェポン・アルファ」対潜ロケット砲2基が設置されていました:筆者はそちらを見たかった!))

DDGへの改装案(1959年頃)

この時期には大型の艦船には必ずと言って良いほど、ミサイル駆逐艦への改装計画がありました。同艦もご多聞にもれずターターシステムを搭載したミサイル駆逐艦への改装計画があったようです。その際には、「ウェポン・アルファ」を全部撤去して、アスロックとターターに載せ替える、というようなことになってようです。

この時期、「ノーフォーク」が新型レーダーやアスロックの試験艦として運用されていたことなどから、この改装案は実現しないまま、1970年に同艦は退役しました。

(下の写真は、「ノーフォーク」と次にご紹介する「ミッチャー級」の大きさを比較したもの。「ノーフォーク」が軽巡洋艦出自のかなり大きな設計だったことがよくわかります)

「ミッチャー級」嚮導駆逐艦(フリゲート)(就役期間:1953−1978:同型艦4隻)

(上の写真は「ミッチャー級」駆逐艦の概観:120mm in 1:1250 by Trident: 鋭く切り出された艦首などは非常にいいんじゃないでしょうか?Mk 33のみ手持ちのパーツに変更しています)

同級は対空・対潜能力の強化を目的に米海軍が設計した艦級で、自艦の対空兵装の管制だけでなく、艦載戦闘機の管制もその任務として想定されたため「嚮導駆逐艦=フリゲート」(DL)に分類されました。

3600トンの、駆逐艦としては破格に大きな船体を持ち、36.5ノットの高速を発揮することができました。

対空用兵装としては新開発の54口径Mk 42 5インチ両用単装砲2基、と50口径Mk 33 76mm連装速射砲を主兵装とし、対潜用にはMk 108対潜ロケット砲と対潜誘導魚雷発射管、爆雷投射軌条を搭載していました。

(上の写真は「ミッチャー級」の主要兵装配置:(上段)艦首部のMk 42 5インチ両用砲とMk 33 連装速射砲そして筆者の大好きなMk 108対潜ロケットランチャー(下段)艦尾部のMk 108、Mk 33とMk 42、さらに爆雷投射軌条)

各兵装の解説を簡単に。

本砲は毎分40発という高い射撃速度を誇り、23000メートルに達する射程距離を有していました。

(Mk. 33 3インチ砲とウェポン・アルファについては既述)

DDGへの改装

同級のうち2隻(「ミッチャー」「ジョン・S・マッケイン」)は1963年にタータ・システムを搭載してミサイル駆逐艦(DDG)に改装されています。

その改装は、艦橋前のMk.33 3インチ連装速射砲とウェポン・アルファを撤去してアクロックランチャーを設置、艦尾部のMk.33 3インチ連装速射砲とウェポン・アルファを撤去したスペースにターターシステムの単装ミサイル発射基とミサイル誘導用のイルミネーターを設置しています。後部マストは大型のトラス構造となり、三次元レーダーが搭載されました。

(上の写真はDDG改装後の「ミッチャー級」駆逐艦の概観:下の写真はDDG改装後の主要兵装:(上段)艦首部の76mm連装速射砲はアスロック対潜ミサイルの8連装発射機に置き換えられています。(下段)艦後部にはMk 108とMk 33を撤去し、ターター対空ミサイルシステムの単装発射機:Mk.13と誘導用のイルミネーター等が設置されました)

FRAM改装(ここからは以前お投稿の再録です)

DDGに改装されなかった2隻は、FRAM改装されています。内容はMk 108対潜ロケット砲(大好きなのに!)を廃止し、艦後部にDash2機搭載に対応する運用施設を追加しています。

(上の写真はFRAM改装後の「ミッチャー級」駆逐艦の概観:by Triden:下の写真はFRAM改装後の主要兵装:(上段)艦首部の76mm連装速射砲は開発の遅れていたMk 26 70口径連装速射砲に改められています。(下段)艦後部にはMk 108とMk 33を撤去し、Dash運用用の発着甲板と整備用ハンガーが設けられています。対潜誘導短魚雷発射管がDashハンガーの前方に設置されました)

Dashは昨今の無人ドローンのご先祖のような兵器で、対潜魚雷を糖鎖した小型無人ヘリを無線操縦で潜水艦の潜む海域に飛ばし、そこから魚雷を投下し攻撃するシステムで、ヘリ搭載の無理な小型艦でも運用できるという利点がありました。

「ミッチャー級」フリゲートの3形態

(上から就役時、DDG改装時(「ミッチャー」「ジョン・S・マッケイン」)、FRAM改装時(「ウィルス・A・リー」「ウィルキンソン」)の順)

「フォレスト・シャーマン級」駆逐艦(就役期間:1955−1988:同型艦18隻)

(上の写真は「フォレスト・シャーマン級」駆逐艦の概観:99mm in 1:1250 by おそらくWiking: 筆者のコレクションとしては珍しく(ほとんど唯一の)Wiking製です。非常に丹精でバランスの取れたモデルだと思います。これくらいの水準でモデルが揃えtられていれば、筆者のWikingへの評価ももう少し高まるのに)

同級は前出の「ミッチャー級」の縮小型というべき汎用駆逐艦の艦級です。

前述の第二次世界大戦期での駆逐艦量産から、大戦後に米海軍が初めて設計した艦隊駆逐艦で、艦砲と魚雷を主兵装とした最後の駆逐艦の艦級となりました。

2700トン級の船体を持ち34ノットの速力を発揮することができました。

兵装は「ミッチャー級」に倣い、54口径Mk 42 5インチ両用単装砲3基、と50口径Mk 33 76mm連装速射砲を主対空砲兵装として搭載し、対潜兵装としてはヘッジホッグと爆雷投射軌条、対潜誘導魚雷の発射にも対応した連装魚雷発射管2基を持っていました。

(上の写真は「フォレスト・シャーマン級」の主要兵装配置:(上段)艦首部のMk 42とMk 33、その両脇にヘッジホッグが見えています。(中段)煙突直後に連装魚雷発射管(対潜誘導魚雷の発射にも対応していました)(下段)艦尾部のMk 33とMk 42 2基、さらに爆雷投射軌条)

その後の改装ヴァリエーション

1960年代には4隻がターター・システムを搭載したミサイル駆逐艦(DDG)に、8隻が対潜ミサイル「アスロック」を搭載した対潜強化型に、それぞれ改装を受けました。

(上掲の写真は、「フォレスト・シャーマン級」の階層のヴァリエーション(モデルはいずれも未保有です):上段が対潜主兵装をアスロックに変更したASW強化型のモデル駆逐艦「ジョナス・イングラム」(by SeaVee)、中段がミサイル駆逐艦に改装された4隻のうちの「ディケーター」(by Mountford)、下段は艦首の主砲をMk.71 8インチ砲に換装した「ハル」(by SeaVee): 写真は例によってsammelhafen.deより拝借しています)

アスロックは対潜誘導魚雷をミサイルの先端に弾頭として搭載したもので、発射後は、事前に入力された飛翔距離で弾頭(魚雷)が切り離され、パラシュートにより軟着水した魚雷が捜索パターンで目標を探知し撃破する、というものです。着水後の魚雷による目標補足能力の活用から、従来の対潜ロケットとは次元の異なる長射程での攻撃が可能となりました。当初は8連装の専用ランチャーから発射されることが主流でしたが、現在でもVLSからの発射も含め、広く使用されています。(射程:800-9100m)

「チャールズ ・F・アダムズ級」ミサイル駆逐艦(就役期間:1960−1993:同型艦23隻)

(上の写真は「チャールズ・F・アダムズ級」ミサイル駆逐艦(後期型)の概観:105mm in 1:1250 by Hansa)

同級は米海軍が設計当初からミサイル駆逐艦として設計した最初の艦級です。

船体の基本設計は前級「フォレスト・シャーマン級」のものを継承し、これに主兵装として艦隊防空ミサイル。システムであるターターを搭載して、それまでの対空砲による艦隊防空に比べ格段の防空圏の広さと迎撃の精度を確保しています。

同システム等の搭載により艦型は「フォレスト・シャーマン級」よりも少し大きな3300トン級となり32.5ノットの速力を有していました。

この防空ミサイルシステムの他に、「フォレスト・シャーマン級」と同様のMk 42 5インチ両用単装砲2基を装備し、さらにアスロックと対潜誘導魚雷発射管を搭載し、強力な対潜能力も併せて保有していました。

(上の写真は「チャールズ・F・アダムズ級」の主要兵装配置:(上段)艦首部のMk 42と艦中央部のアスロック・ランチャー、(下段)艦尾部のMk 42と対空ミサイル用のMk 13 GMSL:下の写真では前期型に装備された連装のMk 11 GMSL(上段)と後期型のMk 13 GMSL:当初は連装型のMk 11を装備していましたが、装填速度が遅い等の課題から、後期型では 単装のMk 13に変更されました)

コンパクトな艦型にバランスの取れた強力な対空・対潜能力を備えた艦として評価が高く、オーストラリア、ドイツからも発注がありました(「パース級」「リュっチャンス級」)。

さらに同級の退役後、4隻がギリシア海軍で再就役しています。

一方で、同級のコンパクトさは、その後の兵装の更新への対応には向かず、CIWSや対艦ミサイルの装備は見送らざるを得ず、米海軍では1993年までに全ての艦が退役せざるを得ませんでした。

「スプルーアンス級」ミサイル駆逐艦(就役期間:1975−2005:同型艦31隻)

(「スプルーアンス級」駆逐艦原型の概観:138mm in 1:1250 by Hobby Boss)

前述のように前級「チャールズ・F・アダムズ級」では今後の兵装更新に対応するには、ある程度の余裕を持った艦型を有する必要性が浮き彫りとなりました。この件は1970年代から検討されており、今後想定される数次の兵器システム等の更新に耐えられるよう余裕のある大型駆逐艦の設計の着手しました。それが本級です。

そのため、その船体は、駆逐艦の艦種でありながら、それまでの4000トン級から、一気に8000トン級へと大型化しています。

機関には、加速性に優れたガス・タービンが採用され32ノットの速力を発揮することができました。

そもそもは空母戦闘群の護衛を主任務と想定した対潜艦として就役したため、原型の就役時のの兵装は2基の5インチ速射砲(Mk 45)とアスロック8連装ランチャー1基、三連装短魚雷発射管2基、対潜ヘリ2機という、8000トンを超える船体の割には極めてシンプルなものでした。

(同級とその派生形、さらに初のイージスシステム搭載巡洋艦となった「タイコンデロガ級」まで、本稿では、既に下記の回でまとめています(2021年7月25日投稿)。「スプルーアンス級」については、是非、そちらをお読みください)

現用艦隊駆逐艦

「アーレイ・バーク級」ミサイル駆逐艦(就役期間:1991−就役中:同型艦90隻以上となる予定)

(「アーレイ・バーク級」イージス駆逐艦の概観(写真はフライトIIA):125mm in 1:1250 by DeskTop Fleet=幕之内弁当三次元造形)

同級は多数の目標を同時に迎撃できるイージスシステムを搭載した駆逐艦の艦級です。

同級の設計については1970年代後半から既に議論は始まっていました。米海軍は当時すでに「スプルーアンス級」駆逐艦をベースに、これにイージスシステムを搭載した「タイコンデロガ級」イージスシステムミサイル巡洋艦を建造中でしたが、多方面に展開する米海軍の空母機動部隊とそれに対して増大する対艦ミサイルの脅威を考慮すると、さらに多くのイージスシステム搭載艦が必要であり、一方で「タイコンデロガ級」の建造費は莫大なもので、これに対し何らかの手を打つ必要がありました。端的に言うと、「タイコンデロガ級」の2/3程度の建造費でのイージス艦が求められていたわけです。

「アーレイ・バーク級」のフライトIでは、「タイコンデロガ級」イージス巡洋艦の仕様からイージス機能と搭載ミサイル数の縮小、ヘリ搭載機能の撤廃などが実行されましたが、結局、8400トン級の「スプルーアンス級」を上回る大型艦となってしまい、建造費に関する課題は解消されませんでした。さらにフライトII AではVLSのセル数が増やされ(90セルから96セル)、ヘリ2機の搭載能力が付与されるなど、運用側面からの要求に対応する形での改良型の建造が進んでいます。フライトIIIについてはフライトIIAの改良型となる予定ですが、ミサイル搭載数のさらなる増加要求等に対しては既に限界を迎えており、同級はフライトIIIを最終形態とすることになると思われます。

現在、最も就役数の多いフライトIIAの主要兵装を見ると、Mk 41 VLS 96セル、Mk 45 5インチ単装砲、CIWS2基、3連装短魚雷発射管2基(Mk 32)、Mk 32 25mm機関砲2基などとなっています。

(上の写真は「アーレイ・バーク級」フライトIIAの主要兵装配置:(上段)艦首部のMk 45とMk 41VLS(32セル)、さらにCIWS (下段)CIWS、Mk 41VLS(64セル)とヘリ運用用のハンガーおよび発着甲板)

主要兵装については以下で。

「ズムウォルト級」ミサイル駆逐艦(就役期間:2016−就役中:同型艦3隻)

(「ズムウォルト級」ミサイル駆逐艦の概観:149mm in 1:1250 by ???:VLSは艦首とヘリ発着甲板両脇のゴールド部分に4セル単位で各舷20基づつ搭載されています。主砲は通常は砲塔内に収容されていますが、写真は射撃体制で砲身が立ち上がり露出した状態です(おそらく))

同級は米海軍が対地上攻撃を主目的として開発を進めてきた艦級です。(筆者にとっては結構謎の多い艦級で、正直言って、モデルを見ていても兵装配置など、はっきりしません)

これらの任務は空母機動部隊から発進する航空機により行われてきましたが、巡航ミサイル等の発達により、これを水上艦からの打撃力で代替しようとするものでした。

できるだけ陸地に接近するためにステルス性を重視した特異な艦型となっています。

搭載する兵装は、紆余曲折があったようですが最終的には80セル(4セル単位で各舷20基搭載)のVLSに個艦防御用の短艦対空ミサイル(SAM)と巡航ミサイルを搭載し、長射程での射撃が可能な155mm単装砲2基を主要兵装とし、近接戦闘用に30m機関砲2基も搭載しています。ヘリ2機の搭載能力がありますが、ヘリ2機、もしくはヘリ1機と無人ヘリ3機の組み合わせでの運用が検討されているようです。

推進システムは初めて統合電機推進が採用され30.3ノットの速力を発揮することが可能です。この推進システムの採用には維持コストの低減、水中騒音の抑制などと共に、将来搭載が検討されているレールガンに対する大電力供給への準備段階と言われています。

同級は計画当初では同級は30隻程度の建造が予定されていましたが、コスト等の理由で技術実証艦として3隻の建造にとどまることが決定されています。

(上の写真は「ズムウォルト級」駆逐艦3隻の揃い踏み:「ズムウォルト」「マイケル・モンスーア」「リンドン・B・ジョンソン」の順:実はこの3隻は冒頭のモデルとは異なり1:1250スケールのペーパーモデルです。艦番号も艦名も印刷されています。あれ、「ズムウォルト」のヘリハンガーのシャッター、開いてますね)

ということで、第二次世界大戦以降に設計された米海軍の駆逐艦の系譜を見てきましたが、さすがに第一次世界大戦、第二次世界大戦の両大戦期のような凄まじい数の量産は見られませんが、それぞれの艦級の同型艦の数の多さには、改めて驚かされました。特に「スプルーアンス級」(31隻)や「アーレイ・バーク級」(計画では90隻)などの大型艦ですら、これだけの数を建造してしまうとは・・・。これらを運用する人材の数をも考慮すると、その生産性もさることながら、人材育成や組織運営の底力も目を見張らざるを得ません。

米海軍の艦隊駆逐艦の系譜、このミニ・シリーズは今回が最終回になりますが、実は冒頭の嚮導駆逐艦の系譜から、ミサイル巡洋艦への発展系があったりなど、複雑な系譜が見えてきます。

その辺りは本稿、下記の投稿群でご紹介していますので、是非、こちらもご覧ください。

ということで、今回はここまで。

次回は前々回でご紹介した「H-45型」戦艦の製作進捗など、予定しています。いかがでしょうか?

もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。