太平洋の情勢

本稿では前回まで、ドイツ再軍備とワシントン海軍軍縮条約の失効後のヨーロッパ諸国の主力艦情勢を見てきたが、今回からは舞台をいよいよ太平洋に移し、日米両海軍の条約後の主力艦整備について見ていく。

太平洋を挟み、日米両国の関係は、悪化の一途をたどっていた。

従来、日本の満州への意識は、隣国朝鮮を清朝末期において中国本土で見られたような列強の侵略から自国の保護下に置くための外郭、というようなもので、その危機感のもとで日清・日露両戦役は戦われた。しかし日露戦争後、南満州鉄道に絡む利権を手に入れたことで、満州経営自体に意識が向けられ、さらに満州北部の北満州油田(史実では大慶油田として1959年に発見)、満州南部のは遼河油田(史実では同呼称の遼河油田として1973年発見)の発見、これに既存の鞍山の鉄鉱山を加え、文字通り「満州は日本の生命線」として日本の経済基盤を支える柱となった。

しかしながら、満州(中国東北部と言うべきか)は、依然、辛亥革命で成立した中華民国の一部であり、一方で、北満州油田は新生ソ連との国境が近く、その防衛も含め、日本は満州の日本傀儡下での独立を企図するようになった。

結果、関東軍は満州事変を惹起し、1932年に満州帝国を建国(史実どおり)、これを認めず満州地域は中国主権下にあるべきとする国際連盟を1933年に脱退した(史実どおり)。

日本は「生命線満州」の確保のために、以前の朝鮮半島に対して行なったごとく、さらにその外郭として中国北部を確保しようとし、山海関を超え日中戦争に突入する。

これに対し、国際世論は猛反発したが、欧州諸国は台頭する新生ドイツに対応することに手一杯で、 日本の行動に歯止めがかけられなかった。さらに日本はドイツ、イタリアとの関係を強化し、やがてこれは軍事同盟に発展してゆく。

唯一、米国がこれに立ちはだかる姿勢を鮮明にし、両者の対立は太平洋に戦雲を招いた。

日本海軍 既成艦の近代化改装

日本海軍は、既述のように八九艦隊を整備してきたが、これを順次近代化改装した。

その近代化の要件は、防御力の向上と対空兵装の充実、さらには砲撃システムの更新に見合った艦橋の整備に重点が充てられた。あわせて、それら(特に防御力向上に伴う、装甲の追加やバルジの追加)の更新に伴う艦の重量増加に対応して、機関の換装等も併せて行われ、その特徴であった機動力(速度)の優位性に齟齬が出ない対策も考慮された。

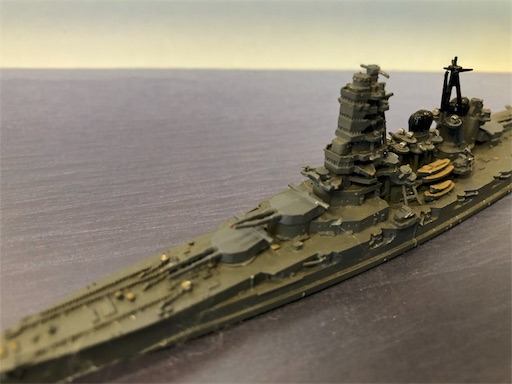

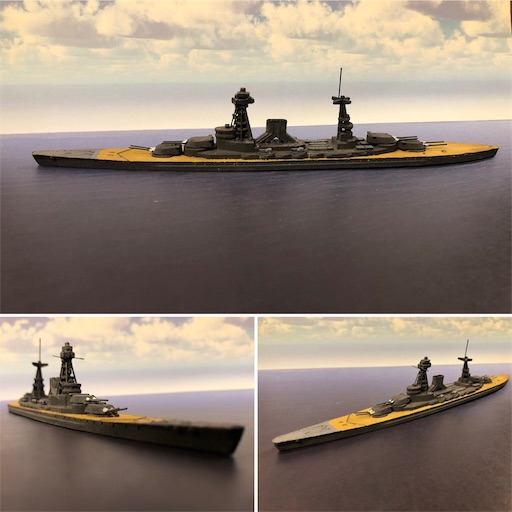

(1913-, 26,330t, 27.5knot, 14in *2*4, 4 ships)(173mm in 1:1250 by Navis)

金剛級4隻(手前から、金剛、比叡、榛名、霧島)

金剛級は高い機動性と優れた基本設計により、数次の改装を経て、なお、1941年次にあっても高速戦艦として 現役にとどまることができた。

その改装要目は多岐にわたり、バルジ等の装着による防御力向上、対空兵装の強化、艦橋構造の変更、航空艤装の装備等による重量の増加を、機関の換装、艦尾の延長等により、速度をより優速の30ノットに向上させた。

(1941-, 32,000t, 30knot, 14in *2*4, 4 ships)(178mm in 1:1250 by Neptun)

(直上:Kongo:1941)

(直上:Hiei:1941)

(直上:Kirishima:1941)

(直上:Haruna 1941)

(榛名と霧島は、丸みを帯びた主砲等を装備していた)

(金剛、比叡、霧島は後檣に傾斜がある)

(比叡では、大和級の前檣の試作として艦橋の特徴がある)

(榛名は傾斜のない後檣を装備していた)

金剛代艦級として建造された畝傍級(畝傍、筑波)、信貴、高千穂級(高千穂、白根)は建艦年次が浅かったため、大きな改装は行われない予定であった。しかし高千穂級の2隻に関しては、空母機動部隊の護衛任務が想定されたため、対空兵装の強化を行なった。

(1939-, 40,000t, 32knot, 16in *3*2+16in *2*2, 2 ships,, 193mm in 1:1250 semi-scratched based on Superior)

(直上:新造時の高千穂級)

(直上:改装後の高千穂級:副砲塔を撤去し、対空兵装を集中装備した)

八大戦艦の近代化改装

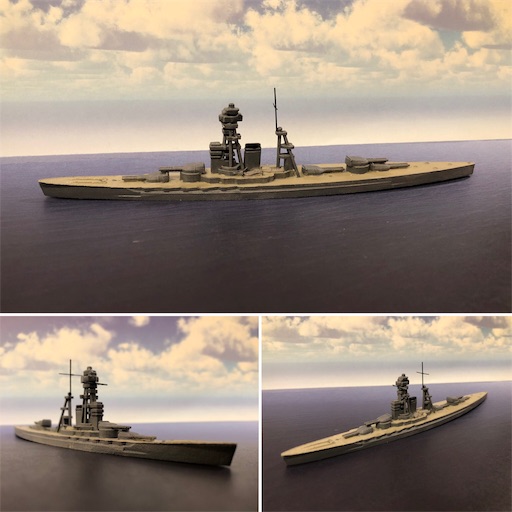

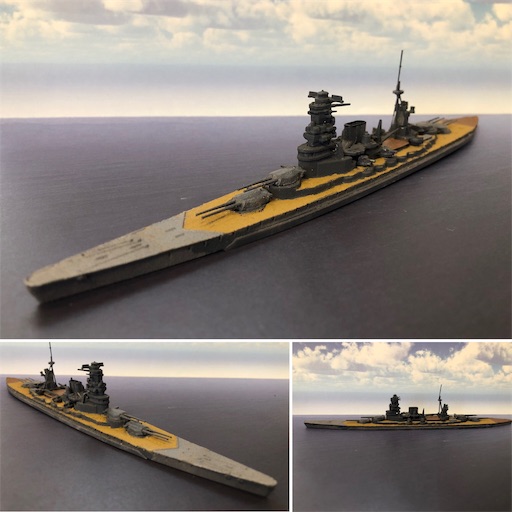

(1920-, 33,800t, 16in *2*4, 26.5knot, 2 ships: 176mm in 1:1250 by semi-scratched based on Hai model)

(直上の写真は新造時の長門級)

(直上の二点の写真は、1925年ごろのもの。1924年から1925年にかけて、前部煙突を湾曲型のものに換装した)

最終改装時(1941年次)の長門級戦艦

その改装はバルジの装備、装甲の強化、対空兵装の強化などの重量増加に対し、速度低下を招かないような機関換装が行われた。

(1941 43,500 t, 26.5 knot, 16in *2*4, 2 ships, 182mm in 1:1250 by Neptun)

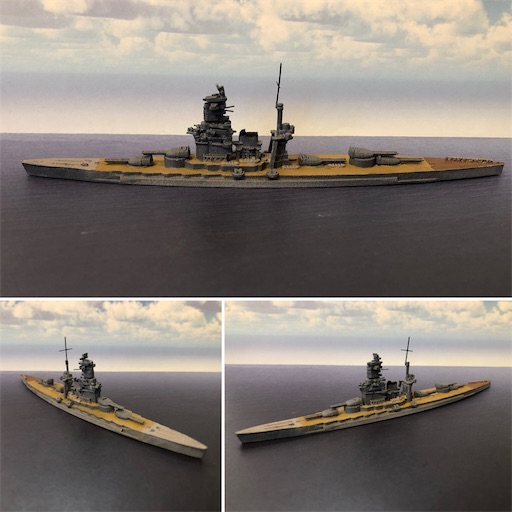

(39.979t, 26.5knot, 16in *2*5, 2 ships, 185mm in 1:1250 semi-scratched based on C.O.B. Constructs and Miniatures /3D printing model)

(新造時の加賀級)

(就役時の加賀級戦艦2隻:加賀(手前)と土佐:土佐は就役時から前檣編煙流入対策として長門級で採用されていた湾曲型煙突を採用していた)

最終改装時(1941年次)の加賀級戦艦

バルジの追加、装甲の強化、艦橋構造の変更に加え、従来から課題とされてきた煤煙の流入対策のために煙突の換装が行われた。これらの重量増加への対応として、機関の換装も行われたが、基本設計に機関の増強等に対する余裕が十分でなく、結果として速度は低下してしまった。

そのため大戦中は、主力艦隊の序列を離れ、主としてシンガポールにあって西方警備の任務に当たった。

(1941: 47,500t, 25 knot, 2 ships, 187mm in 1:1250 semi-scratched based on C.O.B. Constructs and Miniatures /3D printing model)

(直上:改装後の土佐(手前)と加賀(奥))

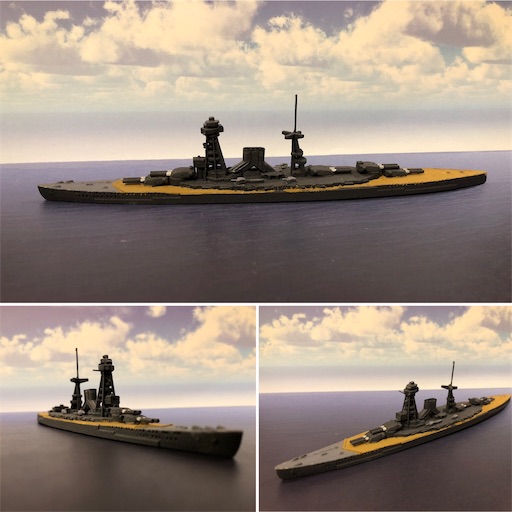

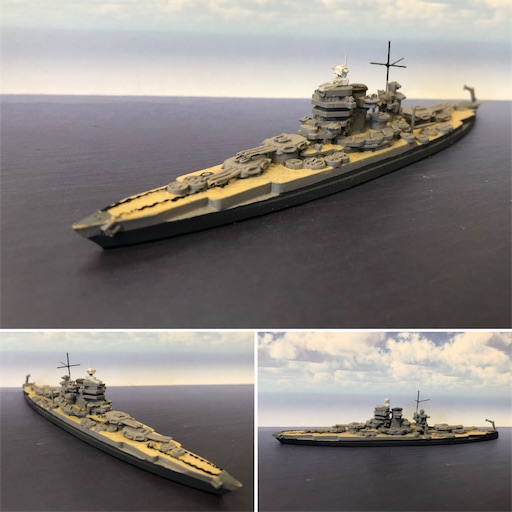

(1926-, 42,600t, 29.5knot, 16in *2*5, 2 ships, 202mm in 1:1250 semi-scratched based on Team Blue Games with funnel by Digital Sprue /3D printing model )

1933年次 第一次改装時の紀伊級戦艦

紀伊級戦艦は、以降に建造された戦艦群が、その高い機密性保持のために表舞台に登場できなかった事情から、連合艦隊の象徴的存在として長門級とともに長く国民に親しまれ、また海外にも紹介された。

このため比較的若い建艦年次から数度にわたる改装を受けた。

第一次改装においては、防御装甲の強化に加え、前檣、後檣の上部構造を近代化し、あわせて対空装備の強化、航空艤装の追加などが行われた。機関の改善も行われたが、速度はやや低下した。

(1933, 46,600t, 27.5knot, 16in *2*5, 2 ships, 202mm in 1:1250 semi-scratched based on Team Blue Games with funnel by Digital Sprue /3D printing model )

最終改装時(1941年次)の紀伊級戦艦

1941年次の改装においては、バルジの追加、対空兵装の強化、装甲の強化はもちろん、機関の大換装も行われ、あわせて艦首部の延長、艦尾の延長など、艦型の見直しも行われ、速度を新造時にまで回復することができた。

長く連合艦隊旗艦の任にあって、通信設備、旗艦設備が充実したため、大戦中も旗艦の任を継続した。

(1933, 50,600t, 29.5knot, 16in *2*5, 2 ships, 208mm in 1:1250 by Tiny Thingamajigs /3D printing model )

改紀伊型・相模型戦艦(参考:十三号型巡洋戦艦) - Wikipedia

(1932-, 48,000t(公称 42,000t), 28.5knot, 18in *2*4, 2 ships, 219mm in 1:1250 semi-scratched based onTeam Blue Games with funnel by Digital Sprue /3D printing model)

(就役時の改紀伊級・相模級戦艦2隻:相模(手前)と近江)

最終改装時(1941年次)の相模級戦艦

初の18インチ主砲装備艦として、最終改装時には、その艦橋構造を行動を共にするであろう同じ18インチ主砲を装備した大和級に準じたものに換装し、バルジの追加、垂直装甲の強化、 対空火器の強化、機関の換装が行われた。

(1932-, 53,200t), 28.5knot, 18in *2*4, 2 ships, 219mm in 1:1250 semi-scratched based onTeam Blue Games with funnel by Digital Sprue /3D printing model)

(最終大改装時の相模級戦艦2隻:相模(手前)と近江)

アメリカ海軍 既成艦の近代化改装

アメリカ海軍においても既成艦の近代化改装が順次おこなわれた。その主目的は射撃システムの更新、防御力の向上と、対空装備の充実であった。

(1916-, 27,500t, 20.5knot, 14in *3*2 + 14in *2*2, 2 ships)(142mm in 1:1250)

第一次改装(1927-29)

射撃システムの更新に伴い、艦橋構造を三脚式に改められ、射撃方位盤室がそれぞれの頂上に設けられた。

最終改装時(1942)

舷側の副砲を廃止し、対空・対艦射撃の可能な砲塔式の両用砲に換装した。

(1916, 31,400t, 21knot, 14in *3*4, 2 ships)(147mm in 1:1250)

第一次改装(1927-29)

射撃システムの更新に伴い、艦橋構造を三脚式に改められ、射撃方位盤室がそれぞれの頂上に設けられた。

最終改装時(1942)

舷側の副砲を廃止し、対空・対艦射撃の可能な砲塔式の両用砲に換装した。

(1918-, 32,000t, 21knot, 14in L50 *3*4, 3 ships)(152mm in 1:1250)

第一次改装(1931-33)

射撃システムの更新に伴い、艦橋構造を塔構造に改められた。これは同時に遠方からの視認性を低める効果を狙ったともされている。

(1919-, 32,600t, 21knot, 14in L50*3*4,2 ships)(152mm in 1:1250)

最終改装時(1942)

舷側の副砲を廃止し、対空・対艦射撃の可能な砲塔式の両用砲に換装した。

(1921-, 32,600t, 21knot, 16in *2*4, 3 ships, 152mm in 1:1250 by Navis)

最終改装時(1942)

舷側の副砲を廃止し、対空・対艦射撃の可能な砲塔式の両用砲に換装した。

ケンタッキー(サウスダコタ)級戦艦 (1920) - Wikipedia

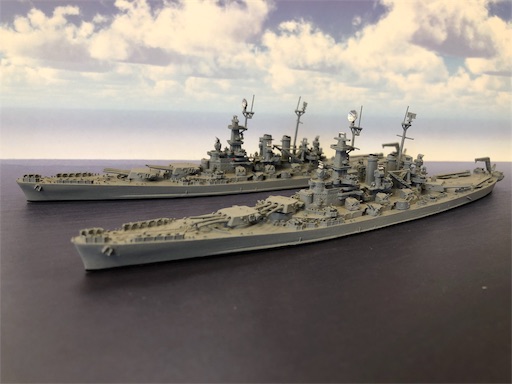

(42,000t, 23knot, 16in *3*4, 3 ships, 176mm in 1:1250 by Superior)

最終改装時(1942)

他級の近代化改装同様、射撃システムの変更、副砲撤去、両用砲を砲塔形式で装備、上部構造物の一新、等々で、艦様は新造時と全く異なる、サウスダコタ級などに類似する文字通り近代化された外観となった。

(直上の写真は、ケンタッキー級の新造時(上)と最終改装後(下)の艦様の比較)

(直上の写真は、いずれも近代化改装後の既存戦艦各級の比較。右下から、ネバダ級、テネシー級、ケンタッキー級。上部構造物の配置と、その周辺の対空火器の強化が興味深い。さらに、米海軍としては初めて設計当初から16インチ主砲搭載艦として設計されたケンタッキー級の大きさがよくわかる)

コンステレーション級(レキシントン級)巡洋戦艦 - Wikipedia

(42,000t, 30knot, 16in *2*4, 2 ships, 213mm in 1:1250 by Hai)

最終改装時(1942)

同級もケンタッキー級に準じた、射撃システムの変更、副砲撤去、両用砲を砲塔形式で装備、上部構造物の一新、等々で目での近代化改装を受け、艦様が一変した。

特に、外観上での米海軍主力艦の特徴の一つであった艦上部構造の前後に佇立する篭マストが、塔状の構造物に置き換えられた。

(直上の写真:舷側に迷彩塗装を施してみた)

(直上の写真は、コンステレーション級の新造時(上)と最終改装後(下)の艦様の比較)

日米の新戦艦

ワシントン海軍軍縮条約開けに、両国はそろって新型戦艦を起工した。

ユトランド沖海戦から得られた、機動性に劣る戦艦は戦場で役に立たないとする戦訓、戦場での生存性を高めるための防御力に対する配慮、さらには高度に発達する航空機等を意識して、いずれも27ノット以上の速力を持ち、多くの対空兵装を装備するなど、共通した設計上の特徴があった。

米海軍の新型戦艦

米海軍はワシントン軍縮条約明けに向けて、これまでの標準的なアメリカ海軍の戦艦とは大きく異なる設計思想を持つ新型戦艦を設計した。

これまで、アメリカ海軍は、常に圧倒的な物量を展開することを念頭に、個艦の性能、速度などの優位性よりも、戦艦戦隊の戦闘単位としての威力に重点を置いた艦隊構想を持っていた。

しかし、ユトランド沖海戦の戦訓、さらには発展著しい航空機と新たなその運用戦術となるであろう航空母艦等との連携には、従来の速度では不十分であることが明らかとなり、新型戦艦はこれまでの標準速力を一新する、高速戦艦の建造案が俎上にあげられた。

さらに、この新型戦艦の搭載主砲には複数案あり、当初は速射性を確保し、単位時間あたりの弾量を重視した14インチ主砲を四連装砲塔3基12門搭載艦の建造が予定された。しかし、日本海軍が条約明けに建造する艦が16インチ主砲を搭載することがほぼ確定した段階で、その4番艦、5番艦を16インチ主砲搭載艦として建造することになった。

都合、新型戦艦はメイン級(1938年 14インチ砲搭載) 2隻

改メイン級(1939年 14インチ砲搭載) 1隻

ノースカロライナ級(1941年 16インチ砲搭載) 2隻

サウスダコタ級(1942年 16インチ砲搭載) 4隻

の合計9隻が就役した。

メイン級戦艦

14インチ主砲搭載型の新型戦艦である。米海軍の戦艦として初めて27ノットの高速を発揮できる戦艦として設計された。14インチ主砲を四連装砲塔3基に搭載している。水平防御にも十分な配慮が施された設計となっている。

(1938: 35,500t, 27knot, 14in *4*3, 2ships, 177mm in 1:1250 by Hansa/Semi scratched)

(メイン級戦艦2隻:サウスカロライナ(手前)、メイン)

戦艦 バージニア(改メイン級戦艦)

メイン級の改良型として、建造された。メイン級の上部構造を合理化してより集中防御方式を徹底したコンパクトな設計とした。主砲はメイン級と同じ14インチ主砲を四連装砲塔3基に搭載している。設計当初は、日本海軍の新戦艦が16インチ主砲を装備していても、堅牢な設計に自信のある同級で対処できるのではないかという見方もあったが、検討の結果、やはり十分な攻撃力も必要との意見が用兵側に強く、1隻のみの建造となった。後に建造されるサウスダコタ級戦艦の基本設計となった。

(1939: 35,500t, 27knot, 14in *4*3, 2ships, 165mm in 1:1250 by Hansa/Semi scratched)

日本海軍の新型戦艦が16インチ砲装備であるということが判明し、本来はメイン級として建造される予定であった3番艦、4番艦の設計を急遽16インチ主砲装備艦として再設計した。このため、その防御力は14インチ主砲対応をその基本構想としていたため、やや防御力に課題を抱えた設計となってしまった。

(1941-: 36,600t, 27 knot, 16in *3*3, 2 ships, 178mm in 1:1250 by Neptun)

(ノースカロライナ級の2隻:ワシントン(手前)、ノースカロライナ)

当初から16インチ主砲搭載艦として設計され、ノースカロライナ級では課題の残った対16インチ砲防御を施した設計とした。さらに集中防御を徹底し、戦艦メインの防御配置を参考として、コンパクトな上部構造を実現した堅艦となった。

(1942-: 38,266t, 27 knot, 16in *3*3, 4 ships, 166mm in 1:1250 by Neptun)

(サウスダコタ級は4隻の同型感を有している。サウスダコタ(奥)、インディアナ、マサチューセッツ(手前)、アラバマ)

同級の就役で、米海軍は27ノットの高速戦艦を9隻保有し、そのうち16インチ主砲装備艦が6隻となったため、これらに従来からの標準戦艦戦隊の存在を考慮すれば、日本海軍の八九艦隊ならびにこれから建造される新型16インチ主砲搭載艦にも対抗できると考えらえたが、 やがて日本海軍の相模級戦艦が18インチ主砲装備艦であることが判明し、さらに就役しつつある新型戦艦も18インチ主砲搭載艦であることが明らかになるにつれ、さらなる対応を検討する必要性が浮上することになる。

日本海軍の新型戦艦

満州における資源確保で、ある程度の経済基盤を保有したかに見える日本であったが、やはりその国力を考えると、米国には遠く及ばず、従ってその主力艦状況でも物量的に米海軍を凌ぐことは不可能であることは明白であった。

そのため、新型戦艦には、これまで通り個艦の性能で米艦を上回ることが求められ、その設計の帰結が大和級戦艦となって具現化した。

相模級戦艦で実績のある18インチ砲ではあったが、同級は新設計の砲を新設計の三連装砲塔に搭載した。さらに27ノットの高速で機動性にも優れる戦艦として設計された。高い機動性と強力な砲力で常に相手に対し優位な位置からのアウトレンジを実施し、相手を圧倒することを実現できることが目指された。

(1941-: 64,000t, 27 knot, 18in *3*3, 3 ships, 215mm in 1:1250 by Konishi/Neptun)

(大和級の2隻:武蔵(手前)、大和。就役時には、副砲塔を上部構造の前戯左右に4基配置した。同級には同型艦として信濃が建造されたが、同艦は、当初から対空兵装強化型として装備を見直されたため、就役当初から外観が異なる艦となった。大和、武蔵の2隻も、この後、同様の対空装備強化が行われる)

冒頭にも述べたように、太平洋を挟み日米間に戦雲が動き始めようとしている。

一方、ヨーロッパでは、ドイツのポーランド侵攻後も英仏はドイツに対して宣戦せず、平和が保たれるかに見えたが、その後、史実に遅れること約2年半、1942年5月、ドイツは突如、ベネルクス3国ならびにフランス侵攻を開始する。 第二次世界大戦の始まりである。

ドイツ機甲師団の電撃戦により、史実同様、フランスは2カ月足らずのうちにドイツに降伏してしまう。

次回は、大和級以降の日米主力艦整備の状況を引き続き。

***模型についてのお問い合わせ、お待ちしています。或いは、**vs++の比較リクエストなどあれば、是非お知らせください。

これまで本稿に登場した各艦の情報を下記に国別にまとめました。

内容は当ブログの内容と同様ですが、詳しい情報をご覧になりたい時などに、辞書がわりに使っていただければ幸いです。