近代戦艦の起点をどこに置くかは、大変難しい問題ではあるが、一般的には1892年に就役したイギリス海軍のロイヤル・ソブリン級がそれに当たるとされている。その要件は、1万2千トン〜5千トン級の船体を持っていること、12インチ級(30センチ級)主砲を旋回可能な形式で4門程度装備していること、航洋性を持ち、(高い乾舷を持ち)、18ノット程度の速力を持っていること、などである。

一方で、その終焉は1906年のドレッドノートの登場、これはあまり異論はないものと考える。

ここでは少し頑なに「近代戦艦」なる用語(多分、あまり耳慣れない)を用いているが、これらの戦艦は、一般的には「前弩級戦艦」「準弩級戦艦」と呼ばれることが多い。が、ドレッドノートの登場以前に「前弩級戦艦」などの呼称がある筈もなく、「近代戦艦」「強化型近代戦艦」の呼称を補助的に使って行きたい。

当ブログでは主として日本海軍の主力艦の発展を追いながら、艦艇の発達を見てきているが、今回は、列強の「近代戦艦」「強化型近代戦艦」を、総覧的に概観する。各級の詳細情報は、リンクに委ねたい。

1892年のロイヤル・ソブリンの就役から、1906年のドレッドノートの登場までのわずか14年間に、 どのような構想でそれぞれが建造されたか、見ていこうと考えている。

List of pre-dreadnought battleships of the Royal Navy - Wikipedia

イギリス海軍では、この近代戦艦の時代から、特に戦艦においてはその砲戦距離の伸長に伴う射撃理論の構築等の観点から、戦隊での行動、艦隊運動などに注目が高まる。かつ二国標準といって、同時に二カ国の艦隊を相手取る能力を意識しはじめ、これらが相まって、同型艦をある程度の数そろえる傾向が見られるようになる。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

ロイヤル・サブリン級戦艦 - Wikipedia*(同型7隻:1892-最初の就役艦の就役年次を記載)

近代戦艦の嚆矢とされる記念すべき艦である。 まだ、主砲は露砲塔形式で搭載されている。速力も16.5ノットと、まだ低速に甘んじている。

実は八番艦のフッドでは、全周密閉型の砲塔が導入された。しかしその結果、重量増対策として砲塔甲板を下げざるを得ず、乾舷の低い、外観の異なる艦になってしまった。

マジェスティック級戦艦 - Wikipedia*(同型9隻:1895-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy#Majestic_class

主砲口径をロイヤルソブリン級の34センチから30センチに改め(ただし35口径の長砲身)、初めて砲塔形式で主砲を搭載した。後期の2隻では、どの向きを向いていても装填可能な形式を導入した。また、重油・石炭の混焼型機関が導入され、速力は17ノットに向上している。

二国標準の海軍力整備の思想から、9隻という多くの同型艦が建造された。

カノーパス級戦艦 - Wikipedia*(同型6隻:1899-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy#Canopus_class

マジェスティック級の高速軽量化型として建造され、初めて18ノットの速力を得た。新型機関の採用により煙突位置がそれまでの並立から前後設置に変わった。

フォーミダブル級戦艦 - Wikipedia*(同型8隻:1901-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy#Formidable_class

日本がイギリスに発注した敷島型の高性能に刺激され、マジェスティック級の強化型として建造された。主砲に40口径が採用され、新型鋼板の採用で防御力も向上している。高出力機関の採用により18ノットの速力を出す。前期3隻をフォーミダブル級、さらに防御力を向上させた後期5隻をロンドン級と呼称することもある。

近代戦艦のスタンダード、と呼べる艦級である。

ダンカン級戦艦 - Wikipedia *(同型6隻:1903-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy#Duncan_class

高速軽防御をうたい、19ノットの速力を発揮する。 フォーミダブル級の縮小・高速版である。

スウィフトシュア級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻:1904-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pre-dreadnought_battleships_of_the_Royal_Navy#Swiftsure_class

チリ海軍がアルゼンチン海軍の新型装甲巡洋艦対策として、イギリスに発注した。折から日露開戦の気配が濃厚で、日本海軍が戦争準備のために購入を交渉したが不調に終わり、ロシアの入手を防ぐために、当時日本と同盟関係にあったイギリスが購入した。

ロシア海軍のペレスヴェート級と同様、設計思想には装甲巡洋艦の拡大版の色合いが濃厚で、主砲は10インチとやや小さめの口径が採用され、軽防御、その代わり19.5ノットの高速を有している。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

キング・エドワード7世級戦艦 - Wikipedia*(同型8隻:1905-)

砲力強化の為、従来の主砲(30.5 センチ砲 4門)に加え、強力な中間砲(23.4センチ砲 4門)を搭載する最初の中間砲搭載艦として設計された。単一巨砲搭載艦(ドレッドノート)への発展途上の設計である。

ロード・ネルソン級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻:1908-)

前級で試みられた中間砲を強化し、副砲を廃止した。中間砲には前級と同様、23.4センチ砲を採用し、連装砲塔4基と単装砲2基の形式で計10門、搭載した。

砲力は強大であったが、実際には異なる口径の砲の管制・運用は非常に困難で、加えて就役前には、既に単一巨砲搭載艦のドレッドノートが完成しており、完成時から旧式艦として扱われた。

ドイツ海軍: German Navy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany

近代戦艦:前弩級戦艦 pre Dreadnought battleship

ドイツ海軍の戦艦は、元々がバルト海向けの沿岸用海防戦艦から始まっていることと、キール運河の通行、港湾施設での運用等から、ライバル国のイギリス、フランスに比べひと回り小型であった。近代戦艦の時代に入り、以下の5クラス24隻を建造した。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

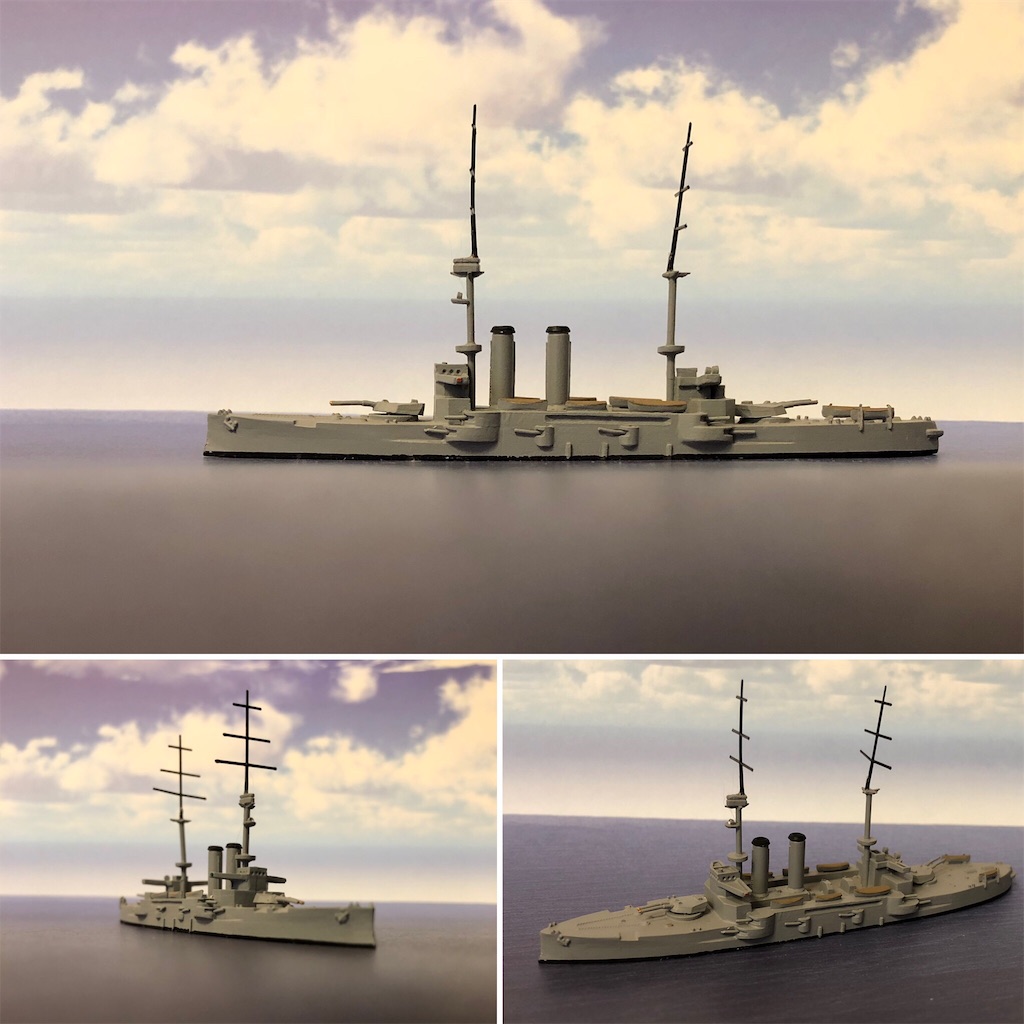

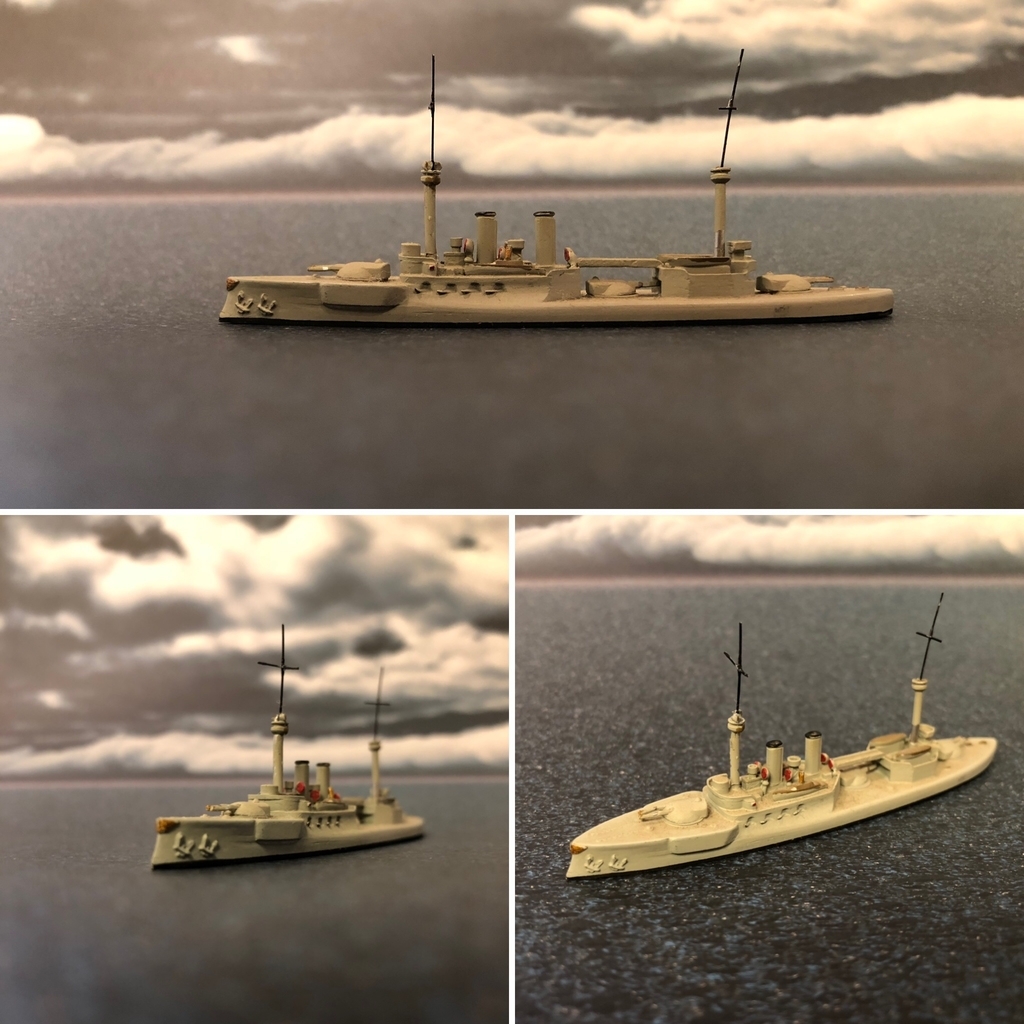

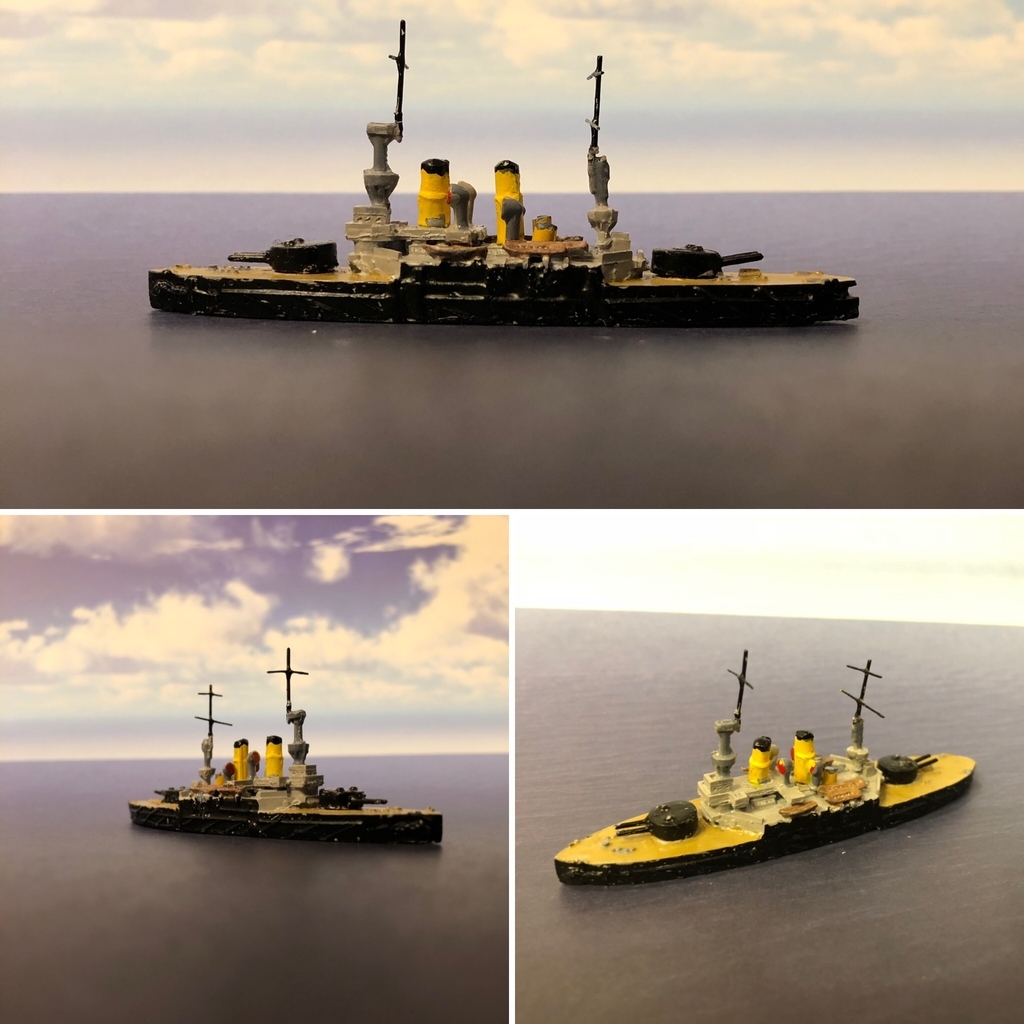

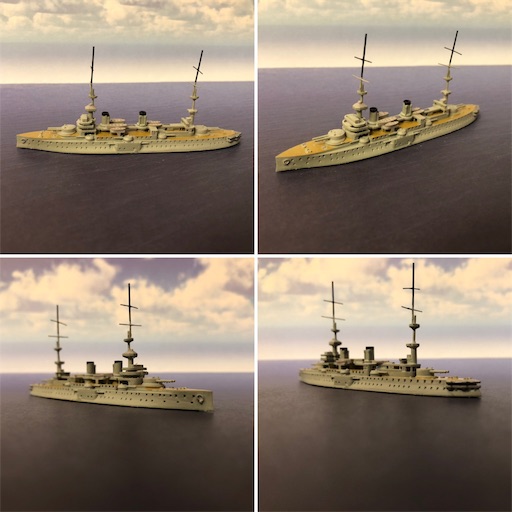

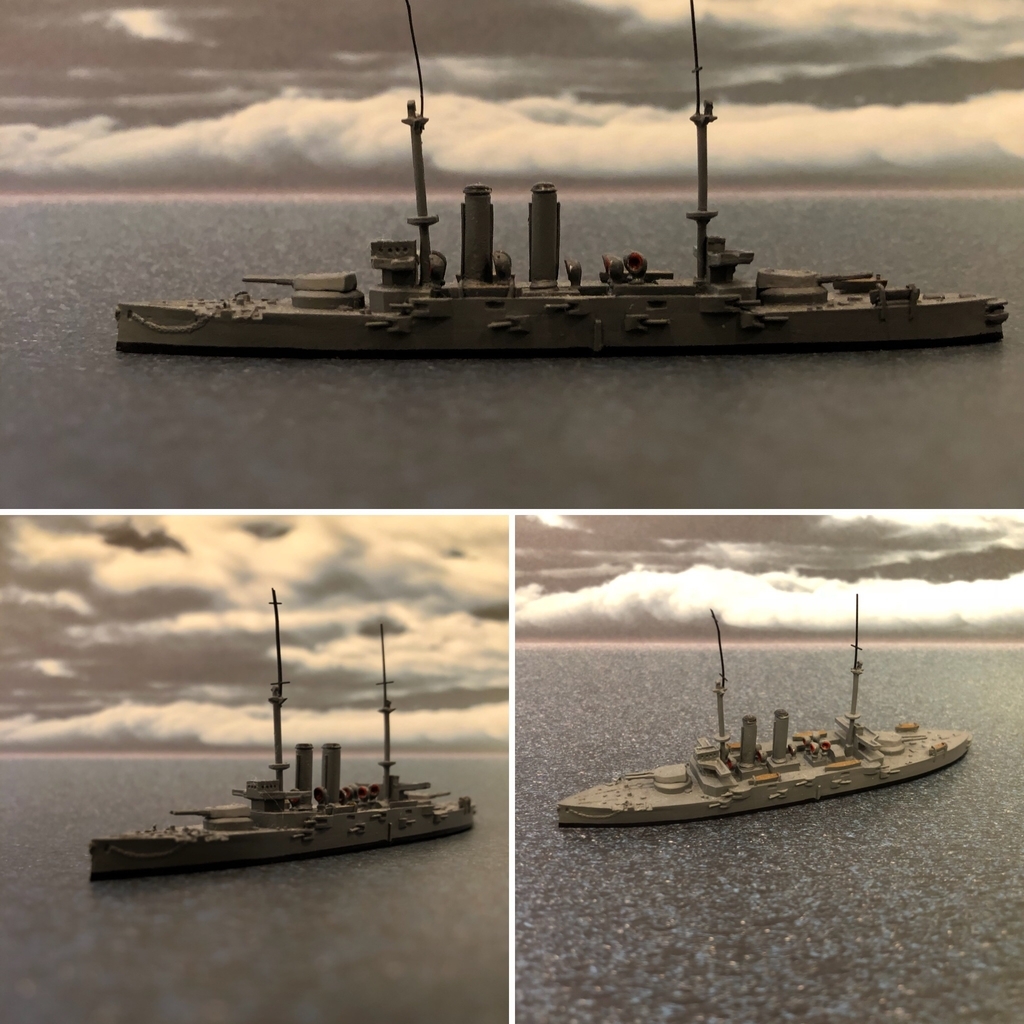

ブランデンブルク級戦艦 - Wikipedia*(同型4隻:1894-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany#Brandenburg_class

28センチ主砲を、前中後部の3基の連装砲塔に搭載している。しかしこの艦の設計時期には未だ斉射法は導入されておらず、のちの弩級艦的発想からの配置ではなく、さらにその前時代の砲塔艦(ターレット艦)の名残であると言えるであろう。速力は16ノットと、やや遅い。

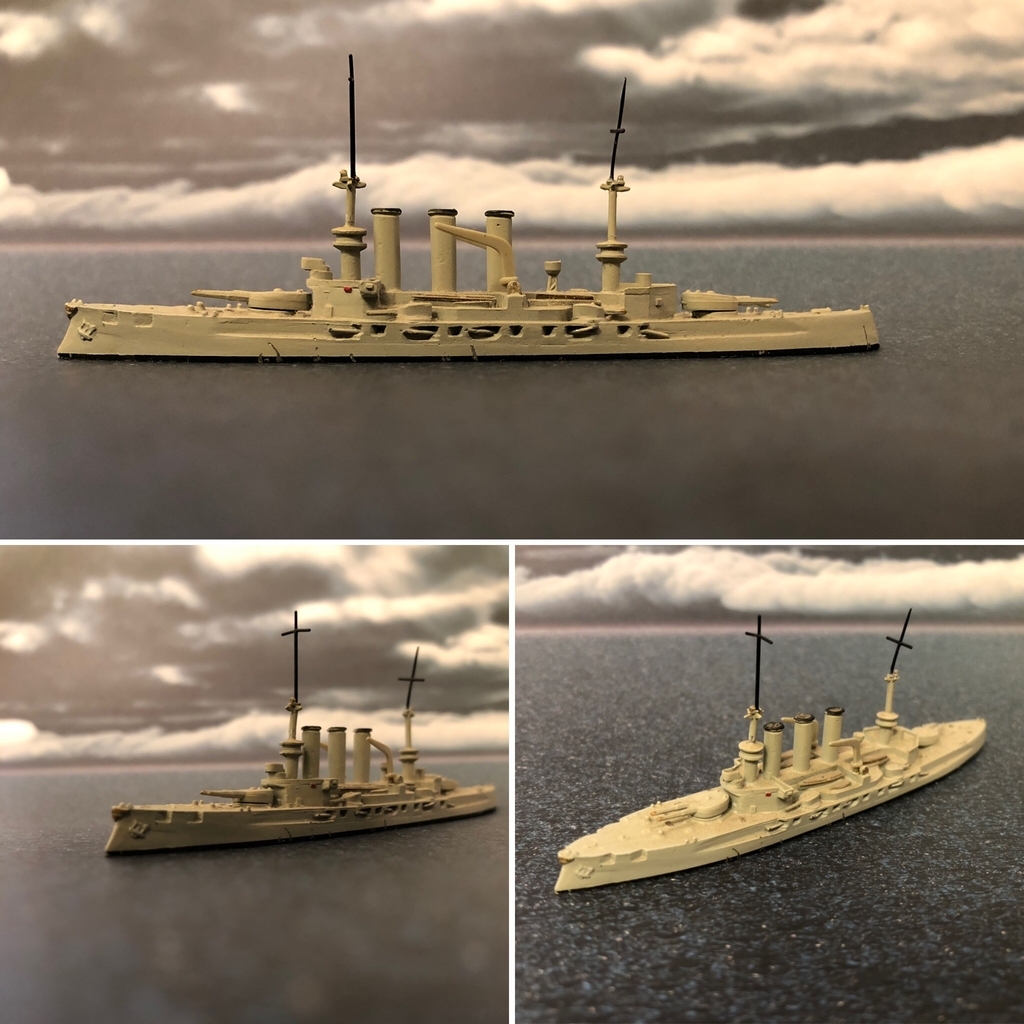

カイザー・フリードリヒ3世級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1898-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany#Kaiser_Friedrich_III_class

前級から、主砲口径を24センチに下げ、連装砲塔2基、4門に数を減少させ、その代わり主砲・副砲ともに速射砲とした。中距離で収束した弾道での射撃弾量を増やすことを念頭に開いた設計である。

ヴィッテルスバッハ級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1902-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany#Wittelsbach_class

前級と一個戦隊を構成し、行動を共にすることを念頭に設計されている。基本的には前級の設計を踏襲し、使用鋼材の改良等を行なった。

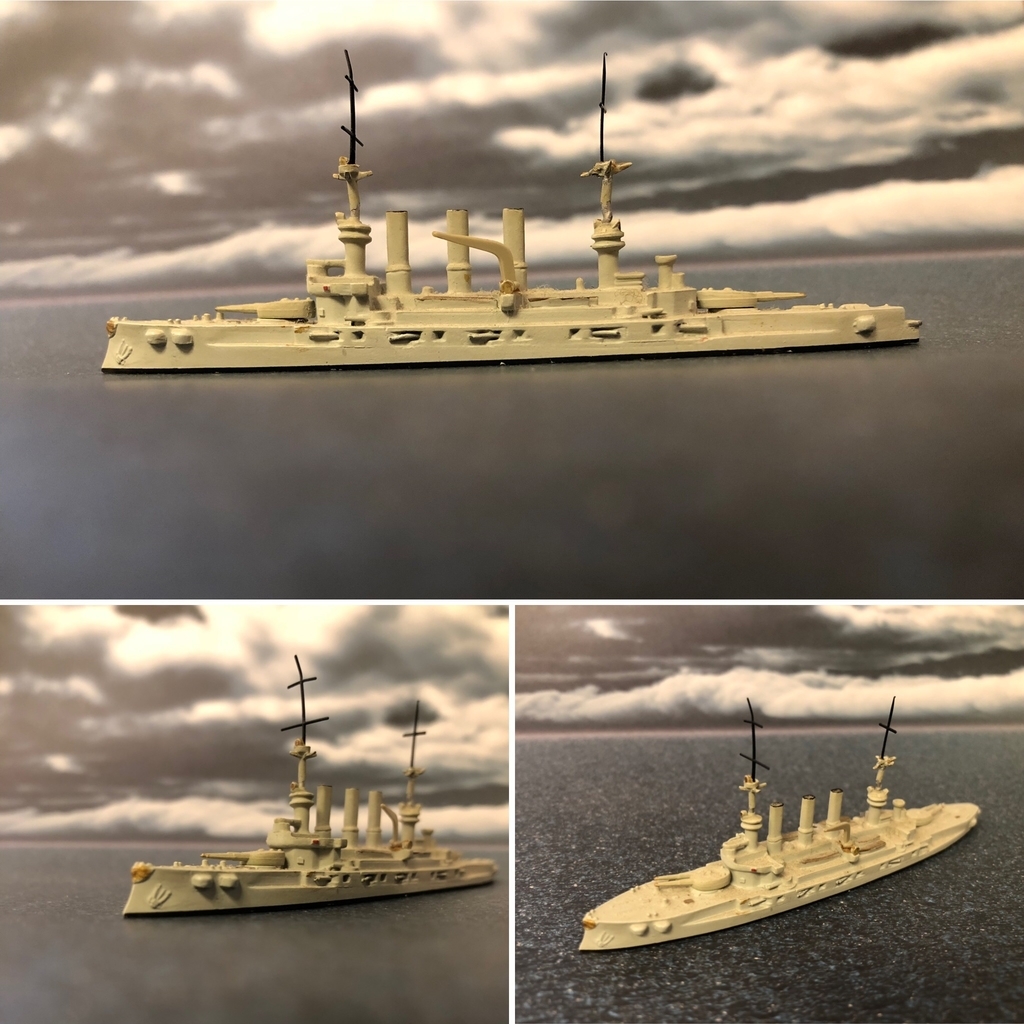

ブラウンシュヴァイク級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1904-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany#Braunschweig_class

本級から、これまでフランス艦隊としてきたその想定戦闘相手をイギリス艦隊とした。28センチ速射砲の完成により、本級から、主砲を前級の24センチから28センチ連装砲塔2基とし、あわせて副砲を17センチ速射砲とし、砲力を格段に強化した。

ドイッチュラント級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1906-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Germany#Deutschland_class

前級と同一戦隊を組んで行動することを想定して建造された。基本的に前級の改良版である。大きな改良点としては、前級では副砲の一部を砲塔形式としていたがこれを全て砲郭形式とし、この軽量化によって浮いた重量を防御に回した。あわせて機関の強化に努め、速力を保持した。

帝政ロシア海軍:Russian Navy

(帝政ロシア海軍の戦艦については、既に多くを本編で記述した。ここでは簡潔に)

ナヴァリン (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし1894-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Navarin

バルト海用の戦艦。極めて低乾舷で4本煙突が特徴的。航洋性を疑問視されながらも、バルティック艦隊に加わり、極東へ回航された。

シソイ・ヴェリキィー (海防戦艦) - Wikipedia*(同型艦なし:1896-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Sissoi_Veliky

バルト海用に建造された戦艦。高い乾舷を持ち、航洋性を確保するなど、低速を除くと、海防戦艦ながら近代戦艦の要件をほぼ満たしている。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

ペトロパブロフスク級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1899-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Petropavlovsk-class_battleship

ロシア海軍初の近代戦艦。日本がイギリスに発注した富士級戦艦への対抗上から、最初から太平洋艦隊での就役を想定し設計された。ロシアの持つ、列強と遜色のない設計能力、建艦技術を証明した。唯一、航続距離が短いことが難点であり、のちにこれが大きく災いした。

ロスティスラブ (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし:1893-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Rostislav

(no photo)

黒海艦隊用に建造された。シソイ・ヴェリキィーの準同型艦である。トルコとの取り決めで、ロシアの黒海艦隊は黒海を出ることができず、行動範囲が限定された。

ペレスヴェート級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1901-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Peresvet-class_battleship

ロシア級装甲巡洋艦の強化型の意味合いの強い艦である。その為、主砲口径が小さく、軽装甲であるが、高速を発揮する。

ポチョムキン=タヴリーチェスキー公 (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし:1903-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Potemkin

黒海艦隊の主力艦として建造された。ロシア革命の先駆的な反乱を起こした感として非常に有名である。

レトヴィザン (戦艦) - Wikipedia*(同型艦なし:1901-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Retvizan

太平洋艦隊向けの戦艦として、アメリカに発注された。アメリカ戦艦メイン級をタイプシップとして設計され、その性能は良好であった。旅順要塞陥落時には旅順港に着底していたが、その後日本海軍に捕獲回収され、日本海軍の戦艦肥前となって就役した。

ツェサレーヴィチ (戦艦) - Wikipedia*(同型艦なし:1903-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_battleship_Tsesarevich

前出のレトヴィザン同様、太平洋艦隊向けの戦艦として、フランスに発注された。流麗なタンブルホームの外観を持つ。おそらく帝政ロシア海軍の戦艦としては最高の性能を持っていた。後のボロジノ級のタイプシップとなった。

ボロジノ級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1904-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Borodino-class_battleship

前出のツェザレヴィッチ をタイプシップとし種々の改良を追加された。ロシアでライセンス生産されたが、その過程で設計のバランスを失い、特に復元性に課題を抱える艦となってしまった。同型艦5隻のうち3隻は日本海海戦で喪失し、1隻は日本海軍に捕獲され、大改修ののち戦艦石見として日本海軍に所属した。大改修は課題の復元性の改善に主眼が置かれ、副砲塔の撤去、上甲板の廃止等が行われ、艦容は大きく変化した。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

エフスターフィイ級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻:1910-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Evstafi-class_battleship

黒海艦隊用戦艦。中間砲として20.3センチ単装砲を4門、装備した帝政ロシア海軍初の強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。

インペラートル・パーヴェル1世級戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1910-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Pervozvanny-class_battleship#Ships

いわゆる強化型近代戦艦(準弩級戦艦)で、中間砲として20.3センチ砲を連装砲塔4基、単装砲6基として計14門、装備していた。

フランス海軍:French Navy

近代戦艦:前弩級戦艦 pre Dreadnought battleship

フランス海軍は、実に多くの近代戦艦を建造している。その形式は13級を数えるが建造された戦艦数は24隻にすぎない。多くが同型艦を持たぬ、いわば競争試作であったと言ってもいいかもしれない。

加えて「新生学派」と呼ばれる、ある意味では、いかにも議論の国フランスらしい、「大艦巨砲主義」の対局をゆく海軍戦略の一派の台頭による戦艦建造への予算制約、建造条件の設定など、いわば戦艦にとって「暗黒時代」を経て、迷走の続く時期であったであろう。

確かにこの時期は、蒸気装甲艦の出現後、初めて日清、日露での実戦が行われ、多くの戦略的、戦術的データがあらわれた時期でもあり、その中で多くの仮説の具現化によってこのような現象が発生する必然があったと言えるかもしれない。

が、経緯はどうあれ、日本海軍が日清・日露で実証し、その後、ドイツやイギリス、日本などが目指した同一口径の戦隊による艦隊決戦の思想にはこの現象は不適合の度合いが濃厚で、次第に世界の海軍力の組織的整備の趨勢から、フランスは脱落する。

一方で、その設計は常にユニークで、例えば他国に先駆けた四連装砲塔の実現など、その技術的な発展には見るべきものが、こののちも多い。

ここでは、上記のような状況を踏まえ、あまり根拠はないのだが、主砲を連装砲塔複数に装備したものについて、紹介してみたい。

一転して、艦船模型的な視点で見ると、実にコレクター魂を揺さぶられる。

例えば、1891年から就役したシャルル・マルテル準級(準級:緩やかなグループ、ということだろうか)には5隻の戦艦が属しているとされるが、排水量・備砲・速力などは似ているものの、デザイナーが異なる、一種の競争試作のような様相を呈している。

チャレンジしてみたい、という思いと、迷宮の入り口に立った次の一歩への逡巡の間に揺れている。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

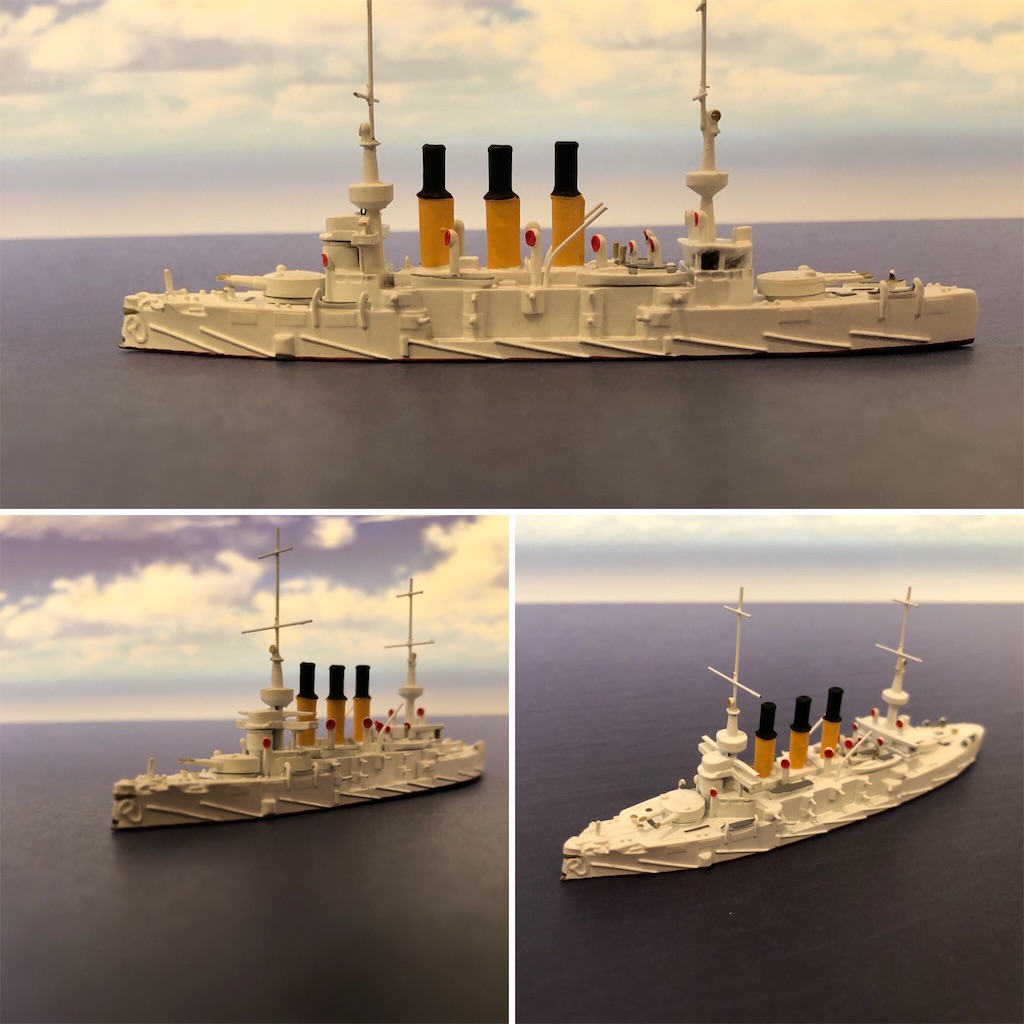

シャルルマーニュ級戦艦 - Wikipedia(同型3隻:1899-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne-class_battleship

本級の建造直前まで、上記のシャルル・マルテル準級の迷走の中に、フランス海軍はあったが、そのような経緯を断ち切って本級は生まれた。背景には英独の建艦競争による装備充実があったと思われる。

いたって標準的な外観に、標準的な近代戦艦の要件をまとめ上げた、

イエナ (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし1:1902-)

https://en.wikipedia.org/wiki/French_battleship_I%C3%A9na

前級シャルルマーニュの改良型として1隻建造された。改良点は副砲と装甲の強化であった。

シュフラン (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし:1904-)

https://en.wikipedia.org/wiki/French_battleship_Suffren

副砲を単装砲塔に収め、両舷に3基づつ配置している。のちのロシア戦艦ツェザレヴィッチの設計にも影響があったのではないかと思われる。

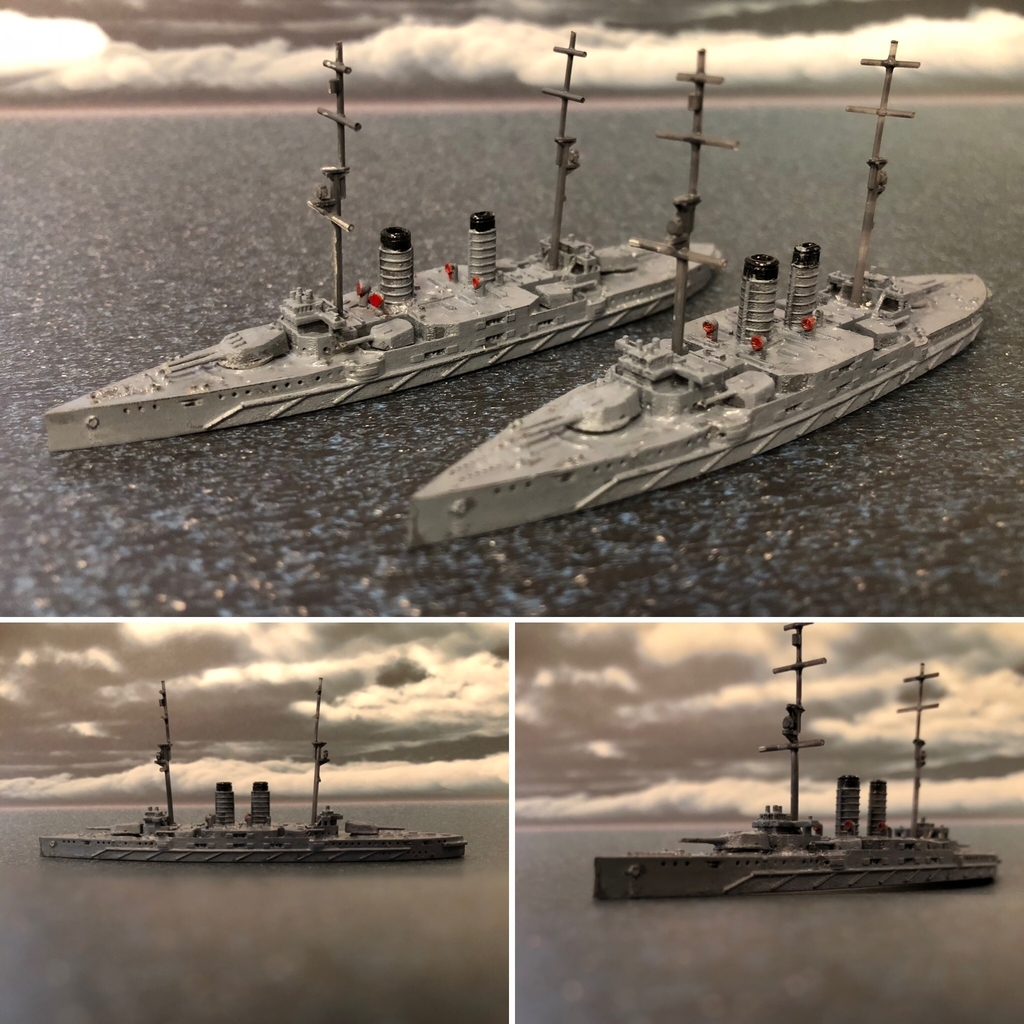

レピュブリク級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻:1906-)

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique-class_battleship

これまでフランス戦艦には、排水量に制限がかけられていたが、本級ではそれが撤廃される。設計は日本でも「三景艦」で馴染みのある、エミール・ベルタンで、これまでの戦艦とは異なる外観をしている。連装砲塔に収められた主砲、一部の副砲も連装砲塔に収めるなど、フランス艦のいくつかの特徴が見られる。

が、就役時には、すでにドレッドノートが就役しており、いわゆる旧式新造艦のラベルを貼られることになった。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

リベルテ級戦艦 - Wikipedia*(同型4隻:1907-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9-class_battleship

副砲として19.4センチ単装砲を10基保有している、いわゆる強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。外観は、前級とほぼ変わらず副砲の口径、数、配置が変わった。

本級も前級同様、就役時には、すでにドレッドノートが就役しており、いわゆる旧式新造艦であった。

ダントン級戦艦 - Wikipedia*(同型6隻:1911-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Danton-class_battleship

前級からさらに艦体を大型化し、副砲口径を前級の19.4センチから、24センチの強化した。この副砲を連装砲塔6基に収めている、いわゆる強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。

本級も就役時には、イギリスはもちろん、ドイツ、アメリカも弩級戦艦を次々に就役させており、旧式新造艦 として就役せざるを得なかった。

アメリカ海軍:US Navy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy

大西洋における英独の建艦競争、太平洋における日露の建艦競争、両方の刺激を受けて、アメリカ海軍は多くの戦艦を結果的に建造する。その結果、ドレッドノートの就役時には、世界第2位の海軍力に到達する。

武装と防御力に重点が置かれ、速力はやや抑えられる傾向があった。

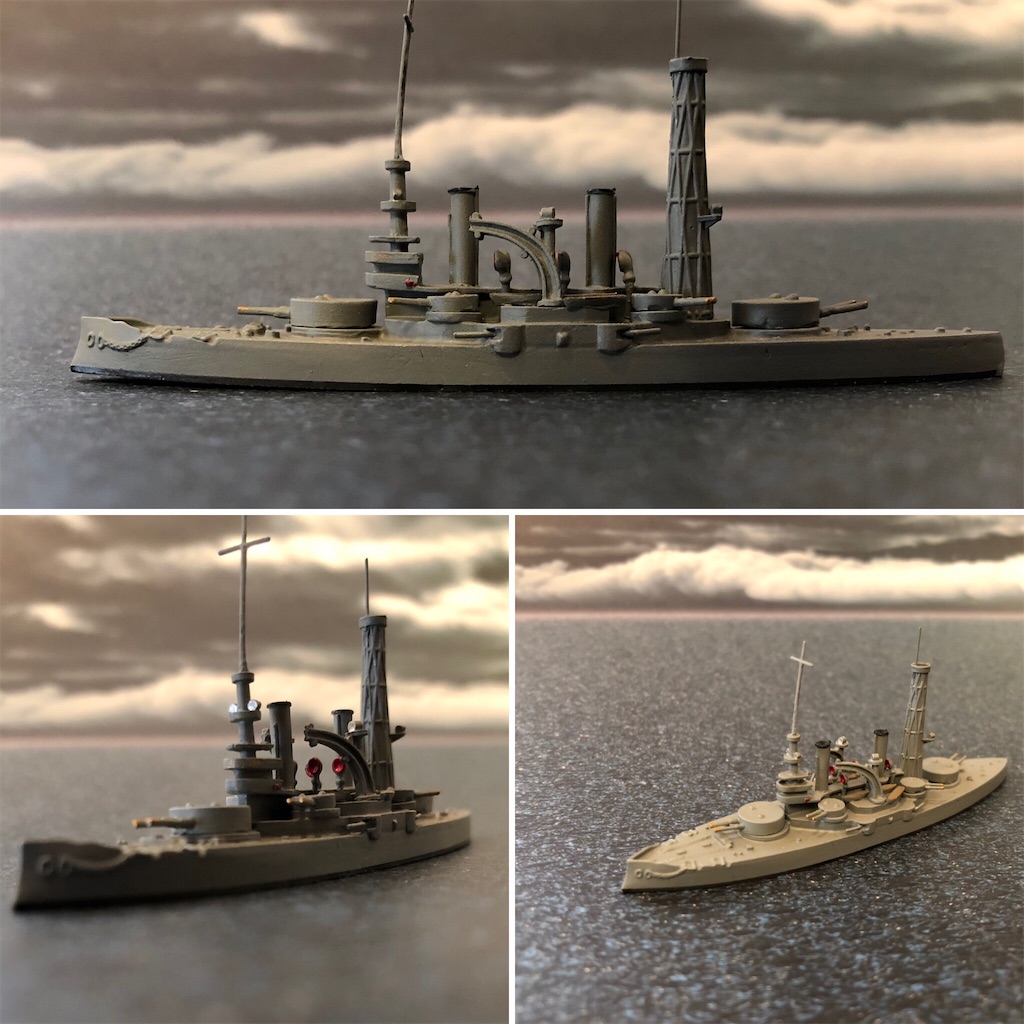

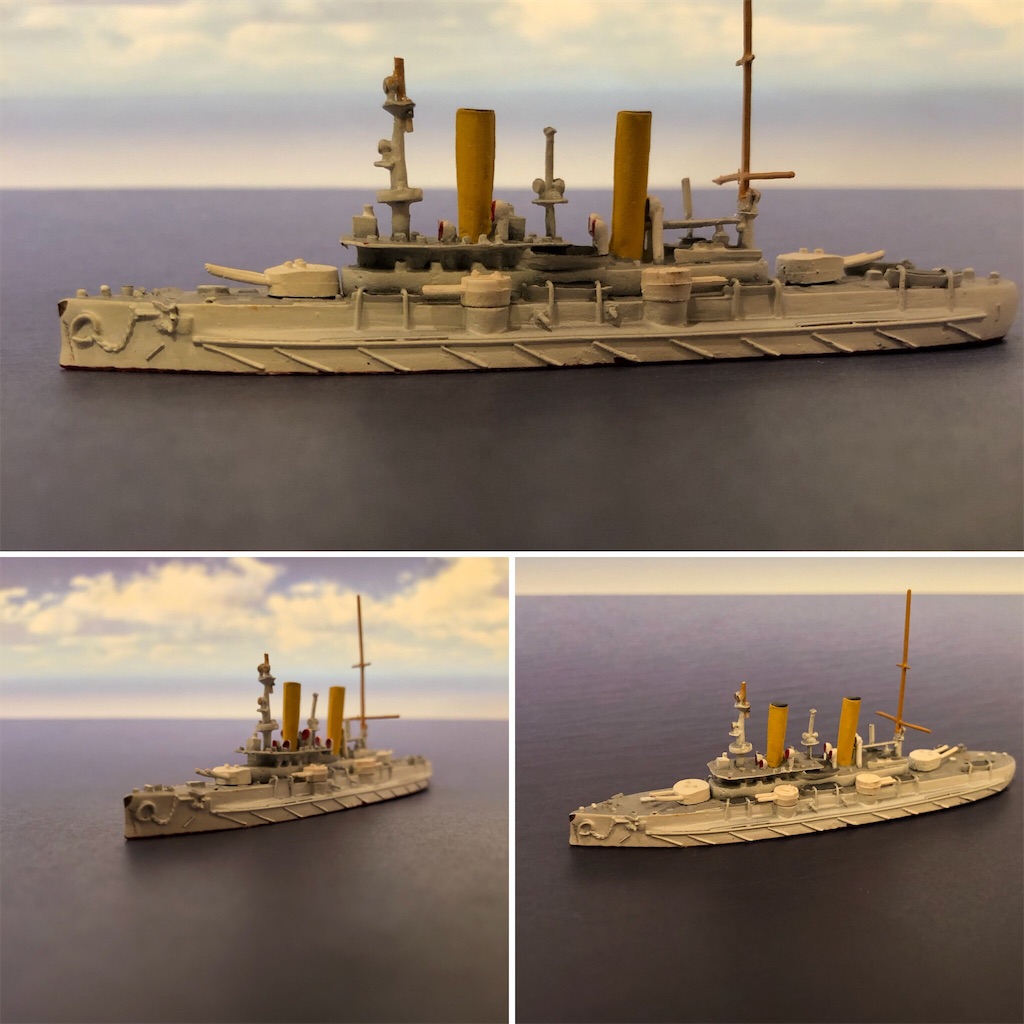

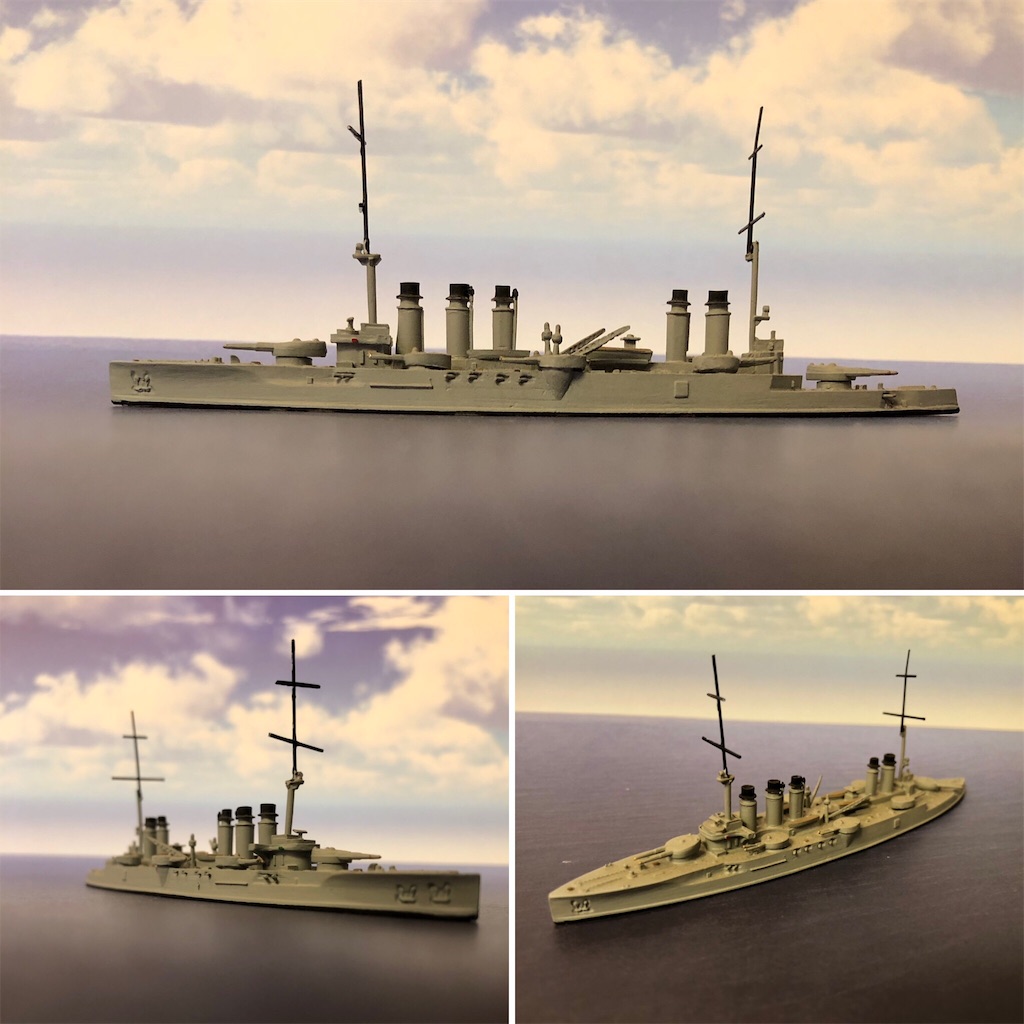

インディアナ級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1895-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Indiana-class

アメリカ海軍が建造した初の本格的戦艦であった。

主砲として33センチ砲を連装砲塔2基に収め、副砲として20.3センチ砲をこちらも連装砲塔4基に配置した重武装艦である。一方、速力は15ノットに甘んじ、乾舷が低く、荒天時には主砲は使えない恐れがあった。

アイオワ (BB-4) - Wikipedia*(同型艦なし1:1897-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#USS_Iowa

前級インディアナ級の改良型。主砲口径を30.3センチに抑え、配置位置を高くし、航洋性を向上させた。速力16ノット。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

キアサージ級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻1:1900-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Kearsarge-class

インディアナ級戦艦と同様、重武装を目指す。33センチ砲を主砲とし副砲をその上部に同様の砲塔形式で搭載すれば、副砲塔の数を減らしながらも両舷への砲力を減殺せずに済む、との発想から、設計された。親子砲塔という特異な形状を持っている。

発想は卓抜であったが、射撃時に主砲・副砲双方の爆風が干渉し、実用面では命中精度の低下など、不具合が生じた。

イリノイ級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1900-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Illinois-class

33センチ主砲を収めた主砲塔の前面形状に傾斜を持たせ、耐弾性を高めた。親子砲塔を廃止し、船首楼を復活し航洋性を高めた。

メイン級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1902-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Maine-class

ロシアから受注したレトヴィザンを参考とし、速力を列強と同等の18ノットとし、主砲も列強と同じく40口径30.5センチ砲を採用した。この砲は従来の35口径33センチ方よりも初速が速く、有効射程、命中精度共に高い。同様に副砲も50口径15.2センチ砲が採用され、総合的な砲力が強化された。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

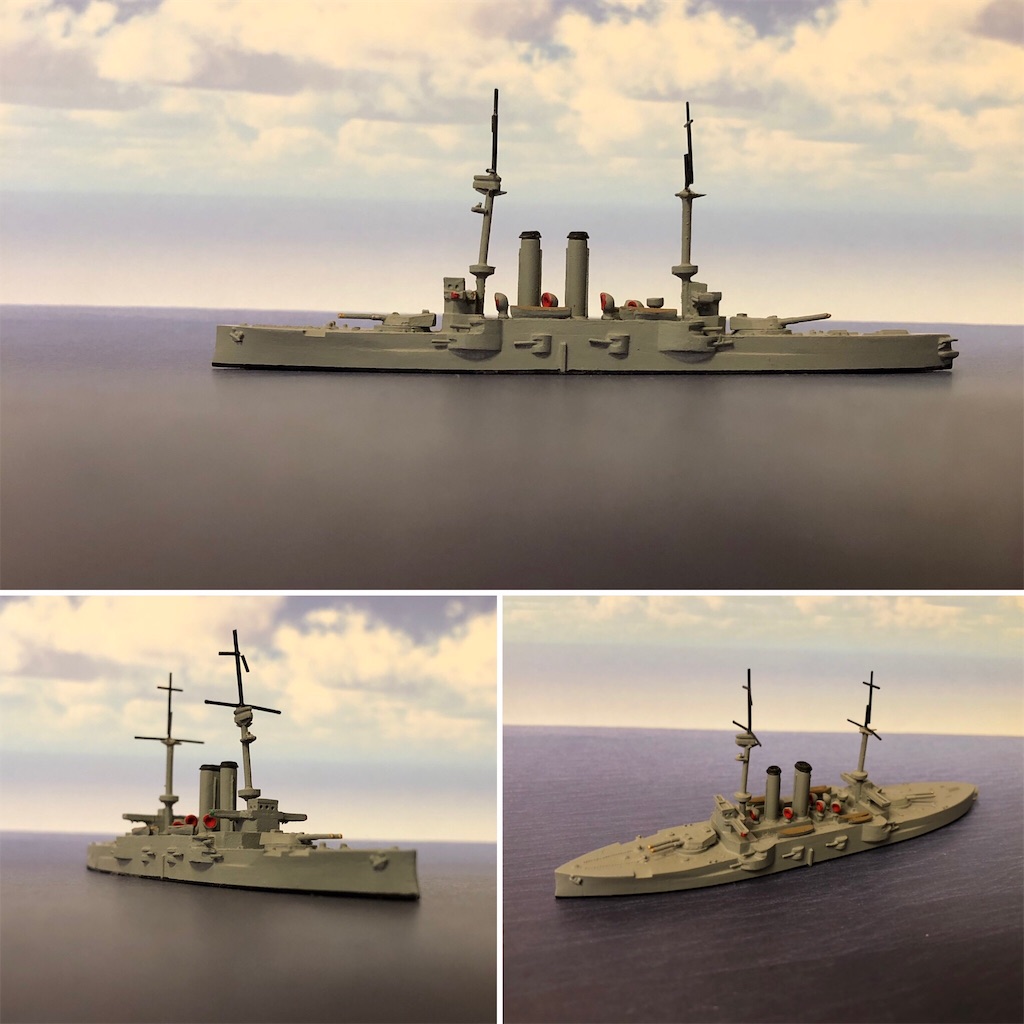

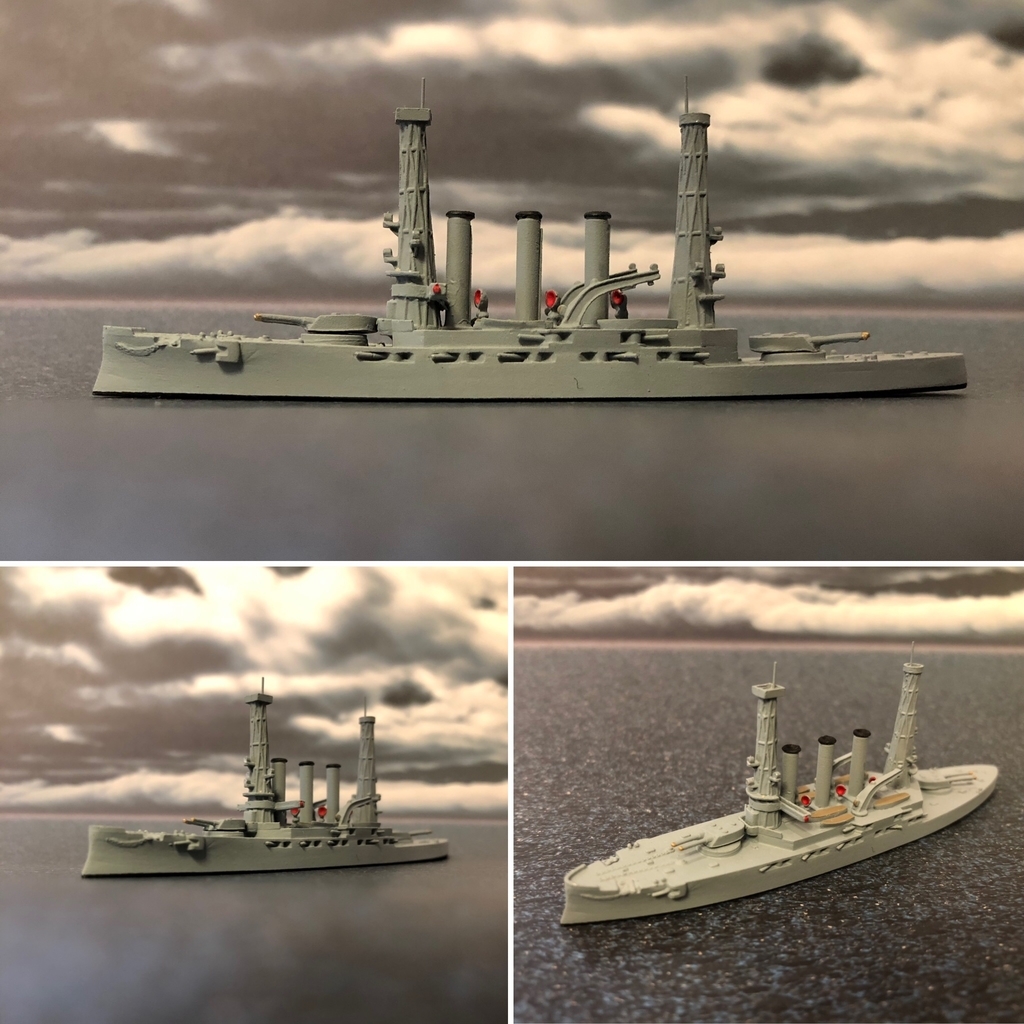

バージニア級戦艦 - Wikipedia*(同型5隻:1906-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Virginia-class

20.3センチ連装砲4基を中間砲として装備した強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。中間砲の搭載形式として再び親子砲塔を採用した。機関が強化され、速力は19ノットを発揮した。

コネチカット級戦艦 - Wikipedia*(同型6隻:1906-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Connecticut-class

前級ヴァージニア級の改良型で、主砲・中間砲の口径はそのままとし、副砲の口径が15.2センチから17.8センチに強化された。艦型は大型化したが、機関出力を抑え、速力を18ノットで我慢した。

ミシシッピ級戦艦 - Wikipedia*(同型2隻:1908-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_the_United_States_Navy#Mississippi-class

艦型を小型化し建造経費を抑える思想で建造された。速力も17ノットに甘んじざるを得ず、あまり評判は芳しくなかった。就役時には既にドレッドノートが就役しており、いわゆる旧式新造艦となってしまった。

日本海軍 :Imperial Japanese Navy

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan

(日本海軍については本稿を参照されたい)

扶桑 (甲鉄艦) - Wikipedia(同型艦なし:1879-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_ironclad_Fus%C5%8D

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

富士型戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1897-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Fuji_class

敷島型戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1900-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Shikishima_class

朝日 (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし:1900)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Asahi

三笠 (戦艦) - Wikipedia(同型艦なし:1902-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Mikasa

筑波型巡洋戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1907-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsukuba-class_cruiser

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

香取型戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1906-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Katori_class

薩摩型戦艦 - Wikipedia (同型2隻:1910-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Japan#Satsuma_class

鞍馬型巡洋戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1908-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibuki-class_armored_cruiser

イタリア海軍:Italian Navy

言うまでもなく、その主要な行動領域は地中海である。

地中海の中央を制する位置にある半島国家、と言う地政学的な意味合いからも、古来、海軍は非常に重要な役割を与えられてきた。惜しむらくは、長らく統一国家を持たず、組織化された軍隊、と言う概念が陸海問わず育ちにくかったことであろう。

上記は一方で、様々な試みが独自に行われる、と言うことでもあり、その視点に経てば、イタリアはフランスと並んで、試行、試作の宝庫とも言える。

艦船技術についても同様で、様々な試みが散見する。

が、上記の通り統一意志のもとに、と言う視点が希薄で、わかりやすく言うと個々の造船所レベル、親方レベルでの取り組みとなって、大きな動きになりにくいと言う恨みがあった。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

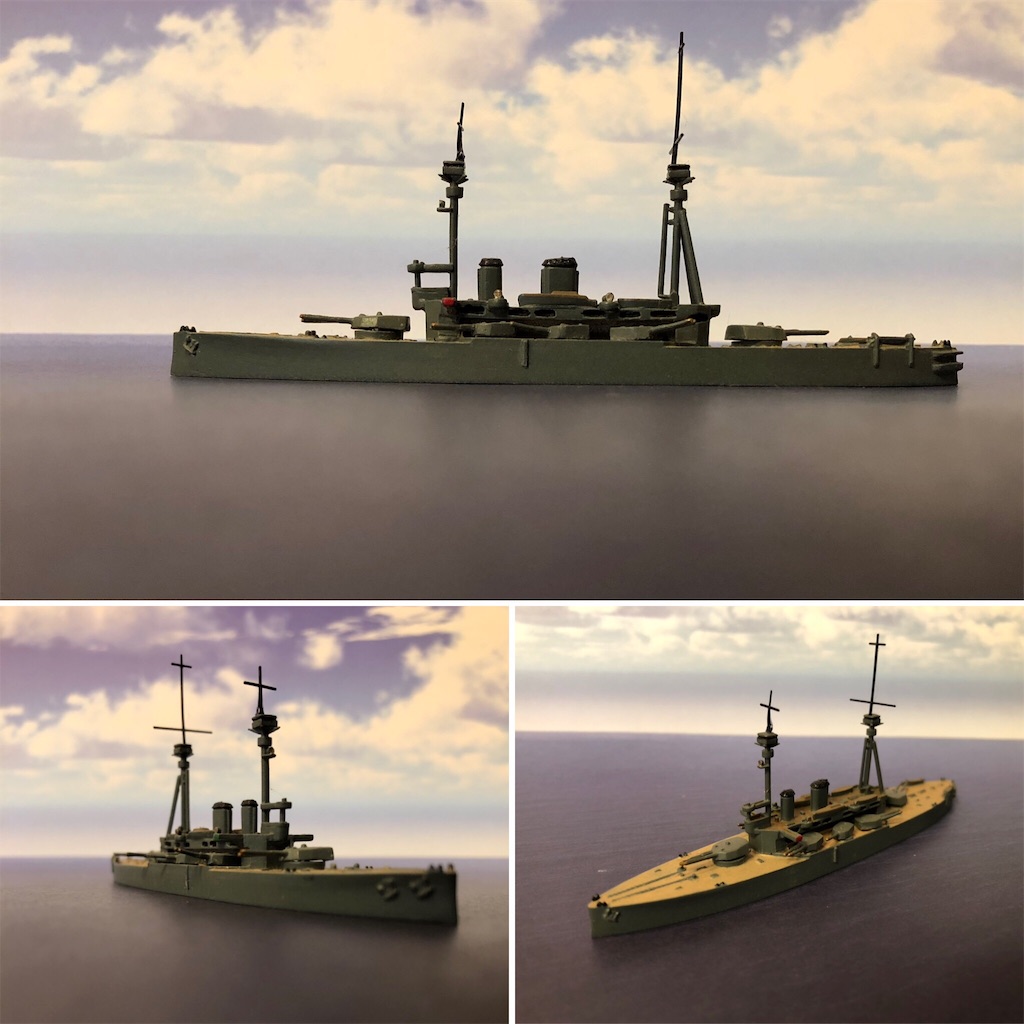

レ・ウンベルト級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1893-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Re_Umberto-class_ironclad

イタリア海軍初の近代戦艦である。34.3センチの主砲は、連装露砲塔にまとめられ、簡単なシールドで覆われていた。

イタリア艦の常で、18-20ノットという比較的高速を発揮する。

ボイラー配置に特色があり、3本煙突の外観を有している。

エマニュエレ・フィリベルト級戦艦 - Wikipedia(同型2隻:1901-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_ItalyAmmiraglio_di_Saint_Bon_class

10,000トンを少し下回るほどの小ぶりな船体を持った戦艦である。主砲に40口径25.4センチ砲を採用し、これを新設計の連装式砲塔2基に収め前後に配置している。速力は18ノットを発揮する。

各国海軍から、そのバランスの良さから相次いで購入の申し入れのあった装甲巡洋艦ジュゼッペ・カリバルデイ級は、本級を小型化した艦型を基本設計としている。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

レジナ・マルゲリータ級戦艦 - Wikipedia* (同型2隻:1904-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Italy#Regina_Margherita_class

13,000トン級のやや小ぶりな艦体に、主砲には標準的な40 口径30.5センチ砲を前後に連装砲塔形式で搭載し、 中間砲として、45口径20.3センチ速射砲を4基、単装砲で装備した強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。20ノットの速力を有している。

設計の当初段階では、主砲を単装砲2基とし、20.3センチ速射砲を12門搭載する、という設計であったが、設計者で当時の海軍大臣ベネデット・ブリンの死後、上記のような標準的な設計に改められた。ボイラーの配置から、3本煙突の外観を有している。

レジナ・エレナ級戦艦 - Wikipedia (同型4隻:1907-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Italy#Regina_Elena_class

前級の設計途上で故人となったベネデット・ブリンの設計を具現化した強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。主砲は、30.5センチ砲を単装でそれぞれ艦の前後に配置し、中間砲として20.3センチ砲を連装砲塔 6基に収め、都合12門とした。 防御にも配慮改善が見られ、速力は22ノットの優速を発揮した。

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Austria-Hungary

19世紀、あるいは20世紀初頭の列強のうち、オーストリア・ハンガリー帝国ほど、我々日本人との関わりが見出しにくい存在はないであろう。この帝国は、基本、内陸の大国であった。その海軍はアドリア海、その延長として地中海での行動を想定して設計されている。

仮想敵は主にイタリア海軍、あるいはトルコ海軍であり、この両大国との境界警備、あるいは境界域での紛争への対処がその主要な任務と考えていい。

その行動領域であるアドリア海には多くの島が連なり、狭水路の多くあるところから、比較的小振りな艦体と、紛争現場でいち早く主導権を取るべく機動性、すなわち速力が求められた。

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

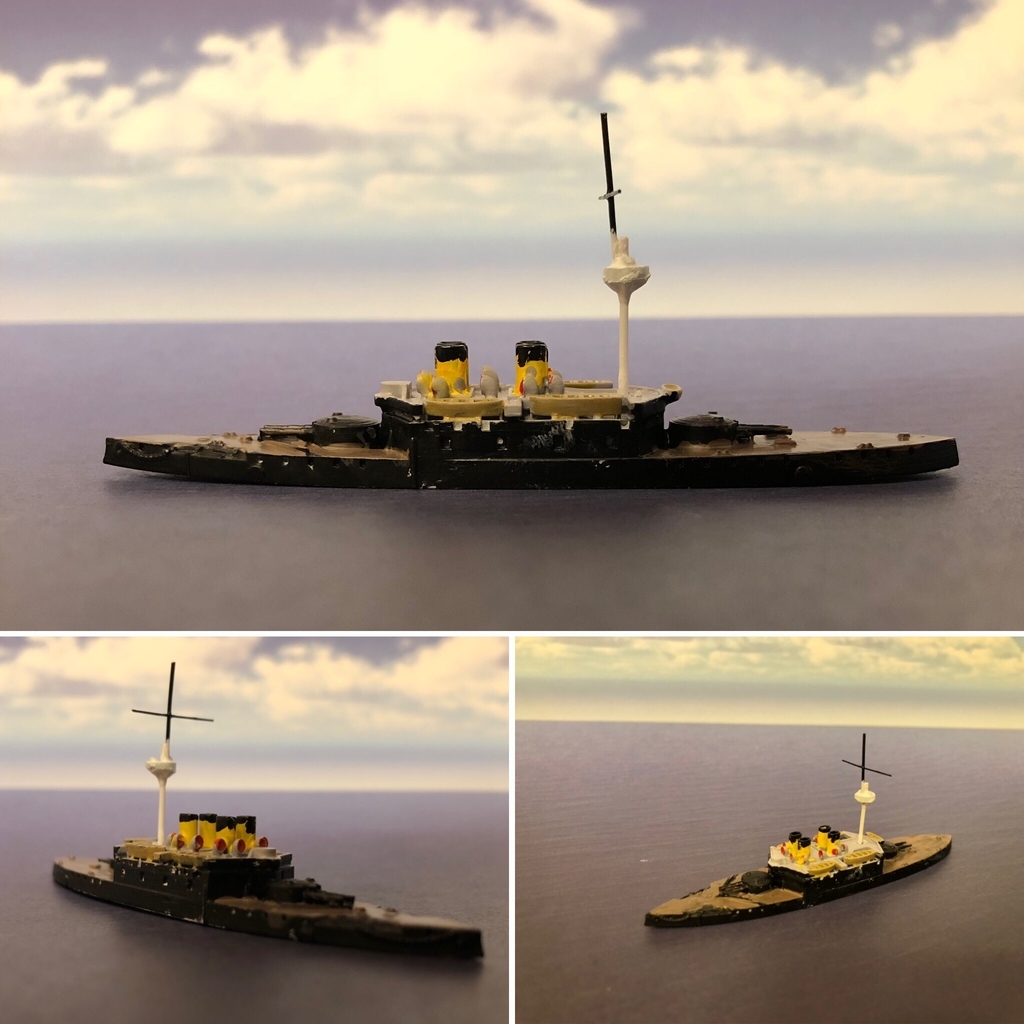

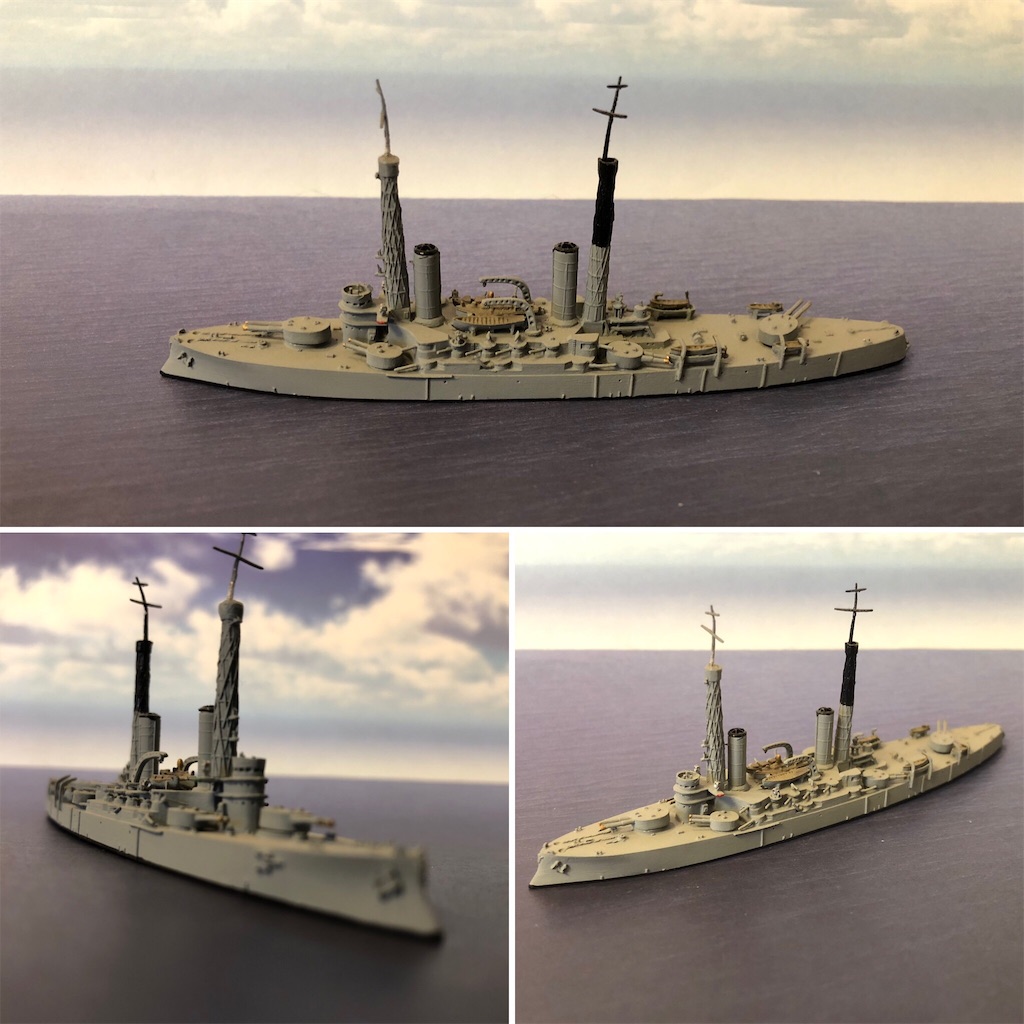

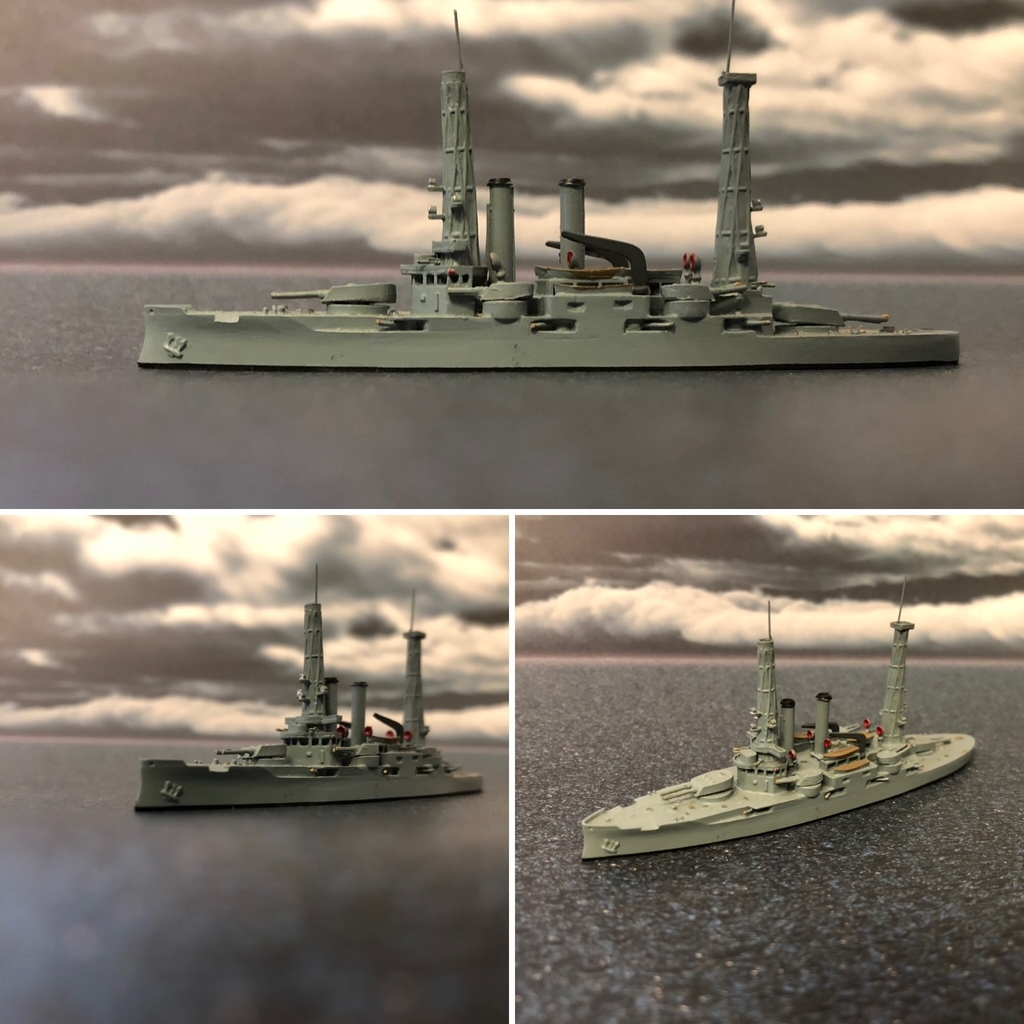

モナルヒ級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1898-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Monarch-class_coastal_defense_ship

5500トンクラスの海防戦艦である。24センチ砲4門を主砲とし、17.5ノットの快速を発揮する。

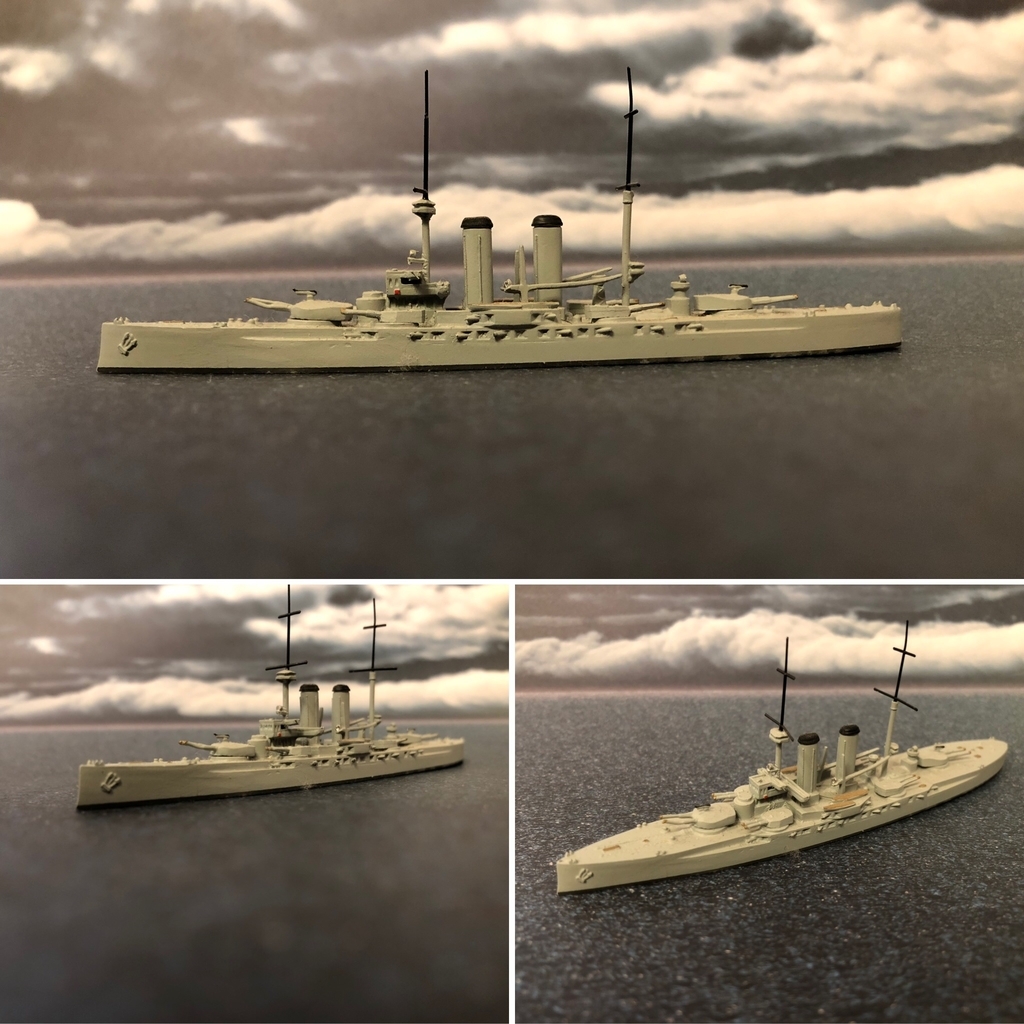

ハプスブルク級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1902-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Austria-Hungary#Habsburg_class

アドリア海は地中海の奥深く、基本的には静かな海ではあるが、多くの島が点在し、水路が狭い。従ってこの環境に適合した比較的小ぶりな艦型が求められた。本級は8,300トンの船体に、24センチ砲3門を搭載している。(前部連装砲塔、後部単装砲塔)

19,5ノットの当時としては高速を発揮した。

エルツヘルツォーク・カール級戦艦 -Wikipedia* (同型3隻:1905-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Austria-Hungary#Erzherzog_Karl_class

前級を拡大し、11,000トン級の船体を持ち、主砲は前級と同じ口径の24センチ砲を踏襲し、一門を増やし連装砲塔2基4門とした。さらに副砲の口径を強化し、19センチとし、12門を単装で舷側に搭載した。速力は20ノットを発揮する高速艦である。

強化型近代戦艦:準弩級戦艦 semi-Dreadnought battleship

ラデツキー級戦艦 - Wikipedia*(同型3隻:1910-)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battleships_of_Austria-Hungary#Radetzky_class

アドリア海をその主要な行動範囲と想定するために、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦は、高速を有する反面、他の列強の戦艦に比較して艦型が小さく、口径の小さな主砲を有しており、やや非力さを感じさせることは否めなかった。

本級は、それを一新し、諸列強の主力艦と遜色のない15,000トン級の船体に、30.5センチ砲を主砲とし、さらに副砲の口径を24センチに強化、これを連装砲塔4基に収めた強化型近代戦艦(準弩級戦艦)である。さらに速力は、従来の優速を保持する20.5ノットを発揮する実に有力な艦となっている。

スペイン海軍: Spanish Navy

近代戦艦:前弩級戦艦 pre-Dreadnought battleship

ペラヨ (戦艦) - Wikipedia*(同型艦なし:1888-)

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_battleship_Pelayo

スペイン海軍唯一の近代戦艦で、フランスに発注された。

フランスのマルソー級戦艦をタイプシップとし、タンブルホームなどフランス戦艦の特徴を受け継いでいる。主砲には32センチ砲を単装露砲塔形式で前後に搭載し、舷側にこれも単装露砲塔形式で28センチ砲を一門づつ搭載するという、これもフランス艦の影響を色濃く受け継いだ武装配置を採った。

姉妹艦を建造し戦隊を構成する予定であったが、海外植民地に派遣できる航続距離が長く航洋性に優れた装甲巡洋艦を建造することになったため、同型艦は現れなかった。

次回はいよいよ弩級戦艦の時代へ。

模型についてのご質問は、お気軽に。