ポーツマス講和会議

1905年8月、ポーツマスでの講和会議で、日露間の戦争が終結した。

日本海軍はロシアの、いずれもほぼ連合艦隊に匹敵する戦力を持つ二つの主力艦隊を壊滅させ、ほぼ完勝に近い結果を得た。当時、世界の三大海軍の一角を占めていたロシア海軍は、消滅した。

陸軍も、旅順要塞を、投入した部隊が瞬時に消滅すると言うような惨禍の繰り返しの末、攻略し、あわせて満州南部から中部にかけての全ての会戦で、常に自軍を大きく上回る規模で展開するロシアの大軍を退けた。

日本国民の誰もが、勝利者は自分だと確信していた。講和会議開催が報じられると同時に、30億円、50億円という、戦後賠償金の金額だけが一人歩きし、勝利の果実をどのように享受するかに、世論は湧いた。

が、その実情はとてもそのような楽観的なものではなく、これ以上の継戦は不可能、という認識で、政府、軍上層部ともに一致していた。開戦以来わずか1年で、動員兵数は180万人に上り、すでに死傷者は20万人を超えていた。戦費は4年分の国家予算に相当する20億円に達していた。

陸軍において、その傾向は特に顕著であった。

これまでも陸軍は、日本が初めて経験する近代戦が、如何に日清戦争と異なるものかを文字通り身をもって知らされていた。会戦の都度、ほぼ日清戦役全体を通して消費されたに等しい量の弾薬が、数日、あるいは1日で消費された。砲弾の補給はもちろん、生産の間に合うはずもなく、常に弾薬箱の底板を見ながら、戦わねばならなかった。

あわせて、特に前線の先頭に立ち勇敢に部隊を率いる下級将校クラスの損耗が激しく、部隊運用に弾力が失われつつあった。その育成には当然のこと、時間を要する。奉天が北進の限界、これが陸軍上層部、特に満州総軍の結論だった

一方、ロシアは、表面上は「満州では局地戦の末、後退したが、いずれも戦略的後退で、現在でも更に充実した陸戦戦力が満州鉄山付近に蓄えられつつある」とし、継戦への意欲を示してはいた。が、実情は国内、および周辺の属国における政治情勢に不安定さが増し、戦争継続に困難が生じつつあった。

講和会議の主催国であるアメリカは、日露いずれかの中国に対する影響力が、これ以上強化されることを好まず、ドイツ・フランスなどのロシア友好国は、ロシアの政情不安が、自国に波及することを恐れた。

こうして講和条約が締結された。

ロシアは満州・朝鮮から撤兵し、樺太南部を日本に割譲した。これにより日本は、念願の朝鮮半島における指導権の確立、満州南部の租借権および鉄道に関連する権益を獲得し、ロシアに代わり実質的な中国東北部の支配権を得たが、世論が熱望した戦争賠償金は支払われなかった。このため戦費捻出のための増税による耐乏生活に疲弊した世論は暴発し、国内では日比谷焼打事件などを惹起した。

ともかくも、こうして日本の独立自存を目指す明治初年から、その自存確立のために日清、日露の両戦役を通じて確保しようとした朝鮮半島への支配的影響力を手に入れることができた。

が、この辺りから「満州は日本の生命線」に連なるような言葉が見え隠れし始める。或いは、日本的帝国主義の萌芽、ともいえる。

主力艦動向 –間に合わなかった主力艦 香取級戦艦・筑波級装甲巡洋艦(巡洋戦艦)

香取級戦艦

1904年、日本は迫り来る日露間の戦争に備え、香取、鹿島の両戦艦をイギリスのビッカース社とアームストロング社に発注し、起工した。2艦はイギリス戦艦キング・エドワード7世級をタイプシップとし、それまでの日本の近代型戦艦の標準主砲であった45口径30.5センチ級主砲4門に加え、45口径25.4センチ中間砲4門を装備する強力な艦で、のちに準弩級戦艦に分類される艦であった。竣工までの時期を短縮する目的で、造船所を2社に分けたにも関わらず、就役は日露戦争終結後であった。

両艦には、煙突位置に小異がある。

香取:1906-1923 (15,950t 18.5knot)(110mm in 1:1250)

鹿島:1906-1923 (16,400t 18.5knot)(110mm in 1:1250)

香取型戦艦 - Wikipedia battleship Katori class

(香取:手前、鹿島:奥)

本稿でも、何度か触れたが、1904年5月15日は日本海軍にとって災厄の日であった。

この日、旅順沖を哨戒航行中の戦艦「初瀬」ならびに戦艦「八島」の2隻がほぼ同時に触雷、沈没してしまった。当時、日本には戦艦は6隻しかなく、一瞬で、海軍はその主戦力の3分の1を失った。

この喪失を補充するために1904年度臨時軍事費で、急造の下命が降ったのが、筑波級装甲巡洋艦であった。

その特徴は、何と言っても、装甲巡洋艦でありながら、当時の戦艦と同じ45口径30.5センチ砲4門を主砲として装備していたことである。後に巡洋戦艦に区分されるが、主砲は前述のように戦艦と同等、速力は当時の装甲巡洋艦と同じ20.5ノットを発揮し、装甲は戦艦と同等、という、いわゆる高速戦艦の奔り、とでもいうべき優れた艦であった。

急造の命の下、起工から就役まで2年という短期間で建造が不休で行なわれたが、就役は日露戦争後の1907年であった。

筑波:1907-1917 (13.750t 20.5knot)(119mm in 1:1250)

生駒:1908-1923 (13.750t 20.5knot)(119mm in 1:1250)

筑波型巡洋戦艦 - Wikipedia battle cruiser Tsukuba class

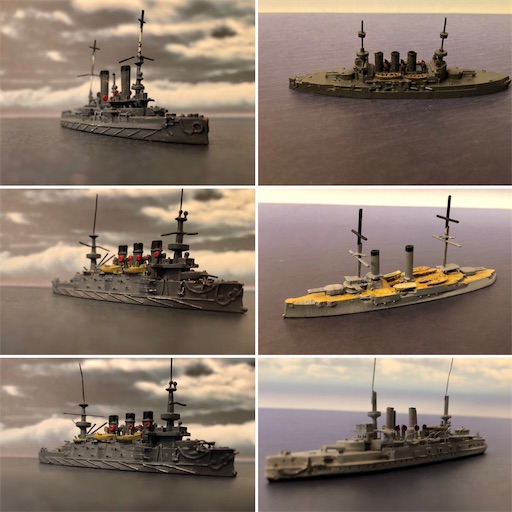

戦利艦の修復と再就役

これまでの稿でも都度触れてきたが、日露戦争の経緯で、日本海軍は以下のロシア戦艦を捕獲し、再就役させた。

戦艦丹後:旧名ポルタワ(ペトロパブロフスク級)(1905-1916:日本海軍在籍期間)

戦艦相模:旧名ペレスヴェート(ペレスヴェート級)(1905-1916:日本海軍在籍期間)修復完了1908

戦艦周防:旧名ポペーダ(ペレスヴェート級)(1905-1922:日本海軍在籍期間)修復完了1908

戦艦肥前:旧名レトヴィザン(1905-1923:日本海軍在籍期間)修復完了1908

戦艦石見:旧名オリョール(ボロジノ級)(1905-1922:日本海軍在籍期間) 修復完了1908

建造時から課題とされた復元性の改善のため、副砲塔の撤去、さらに上甲板を一層削減するなど、大規模な修復、改造が行われ、艦容が一変した。

二等戦艦壱岐:旧名ニコライ1世(1905-1915:日本海軍在籍期間)

(丹後:上段左、相模:中段左、周防:下段左、肥前:上段右、石見:中段右、壱岐:下段右)

日露戦後の新造艦 鞍馬型装甲巡洋艦、薩摩型戦艦

鞍馬型巡洋戦艦 - Wikipedia battle cruiser Kurama class

鞍馬:1911-1923 (14,600t 21knot)(119mm in 1:1250)

伊吹:1908-1923 (14,600t 22knot)(119mm in 1:1250)

本級は、前述の筑波級装甲巡洋艦の改良型として、またこれも前述の香取級戦艦に匹敵する強力な砲力を有する高速主力艦として設計された。主砲は、筑波級と同じ日本海軍の戦艦の標準砲である45口径30.5センチ砲4門を装備し、副砲に45口径20.3センチ砲を起用し、これを連装砲塔4基に収めた。

鞍馬は従来型のレシプロ機関を搭載したが、伊吹は、後述の戦艦安芸に搭載予定のタービン搭載試験艦となり、このため建造が急がれ、就役がネームシップの鞍馬より先行した。

一方、就役に余裕があったため、鞍馬は当時最先端の三脚前後マストを採用している。

(鞍馬:手前、伊吹:奥)

薩摩型戦艦 - Wikipedia battleship Satsuma class

薩摩:1910-1923 (19,400t 18.25knot)(122mm in 1:1250)

安芸:1911-1923 (20,100t 20knot)(122mm in 1:1250)

初の国産戦艦である。

前級の香取級に対し、砲力を格段に強化し、従来の主砲 45口径30.5センチ砲4門に加え、香取級で初めて導入した中間砲(45口径25.4センチ砲)を連装砲塔6基12門とした。

あわせて安芸には、前述の装甲巡洋艦「伊吹」でテストされたタービンを搭載しており、20ノットの優速を発揮した。機関の差、ボイラー配置の差から、外観に差異が生じ、薩摩が2本煙突であるのに対し、安芸は3本煙突である。

(安芸:手前、薩摩:奥)

1911年の主力艦構成

こうして、日本海海戦当時にはわずか戦艦4隻に過ぎなかった日本海軍の主力艦は、1911年時点では、戦艦13隻(日露参戦艦4隻、新造戦艦4隻、戦利艦5隻)、戦艦にほぼ匹敵する高速装甲巡洋艦(筑波級、鞍馬級)4隻という強力なものになっていた。

が、実はここに「空前の危機」が潜んでいた。

本稿でも以前少し紹介したが、日露間の黄海海戦(1904年8月)を戦訓として、1906年、 イギリスで一隻の革命的な戦艦が就役した。戦艦ドレッドノートである。

ドレッドノートは、多数の同一口径砲での『斉射』

上記の日本海軍が多額の費用を掛けた新造艦、あるいは修復した戦利艦などは、全て「旧式艦」として一括りにされてしまった。その中には就役したての、当時「世界最大の戦艦」と謳われた戦艦「安芸」、装甲巡洋艦「鞍馬」なども含まれてしまう。

ドレッドノート (戦艦) - Wikipedia battleship Dreadnought (1906-1919)

(18,110t 21knot) (126mm in 1:1250)

いわゆる、弩級戦艦の時代がすでに始まっていた。

弩級戦艦の要件は、概ね以下のようにまとめられるだろう。主砲斉射能力が、片舷8門以上あること。速力が21ノット以上であること。(弩級巡洋戦艦では、速力は24ノット以上)つまり、弩級戦艦は、砲力において、近代戦艦(前弩級戦艦)の2倍以上あり、速力においては3ノット以上の優速を発揮しうる、ということになる。

すでに弩級戦艦の家元であるイギリス海軍では、実験艦的な性格が強いドレッドノートに続き、インヴィンシブル級巡洋戦艦(3隻:主砲8門、24.5ノット)、べレロフォン級(3隻)、セント・ヴィンセント級(3隻)、ネプチューン、コロッサス級(2隻)、インディファティカブル級巡洋戦艦(3隻)が就役、あるいは就役間近であった。

(ドレッドノート (戦艦) - Wikipedia Dreadnought上段左:126mm **右端の数字は1:1250スケールでの寸法を示す

ベレロフォン級戦艦 - Wikipedia Bellerophone class 上段右:128mm、

セント・ヴィンセント級戦艦 - Wikipedia St. Vincent class中段左:130mm、

ネプチューン (戦艦) - Wikipedia Neptune 右2段目:132mm、

コロッサス級戦艦 - Wikipedia Colossus class battleship右3段目:133mm、

インヴィンシブル級巡洋戦艦 - Wikipedia Invincible class下段左:136mm、

インディファティガブル級巡洋戦艦 - Wikipedia Indefatigable class 下段右:144mm)

(イギリス海軍の弩級戦艦の配置比較 右からドレッドノート、べレロフォン級、セント・ヴィンセント級、ネプチューン、コロッサス級)

これに刺激されて、俄かに弩級戦艦建艦競争が惹起した。

ドイツ海軍では、ナッソウ級(4隻)、巡洋戦艦フォン・デア・タン、ヘルゴランド級(4隻)、モルトケ級巡洋戦艦(2隻)が、アメリカ海軍でもサウスカロライナ級(2隻)、デラウエア級(2隻)、フロリダ級(2隻)が就役済み、もしくは就役間近で船台に乗っていた。

(ドイツ海軍 弩級艦)

(ナッサウ級戦艦 - Wikipedia Nassau class左上段:117mm、

ヘルゴラント級戦艦 - Wikipedia Helgoland class左下段:133mm、

フォン・デア・タン (巡洋戦艦) - Wikipedia Von der Tann右上段:137mm、

モルトケ級巡洋戦艦 - Wikipedia Moltke class右下段:151mm)

(ドイツ海軍の弩級戦艦、弩級巡洋戦艦の配置比較:左から、ナッサウ級、ヘルゴランド級、フォン・デア・タン、モルトケ級)

(サウスカロライナ級戦艦 - Wikipedia South Carolina class上段:113mm、

デラウェア級戦艦 - Wikipedia Delaware class下段左:124mm、

フロリダ級戦艦 - Wikipedia Florida class下段右:124mm)

(アメリカ弩級戦艦の配置比較:左から、サウスカロライナ級、デラウエア級、フロリダ級)

さらに、イギリス海軍では、コロッサス級をもって一連の弩級艦の建造を終え、主砲口径を大きくしたオリオン級、ライオン級巡洋戦艦を起工しており、このクラスの就役が、次の超弩級艦の時代の幕開けとなるであろう。

日本海軍も、次期主力艦である摂津級の設計に弩級艦の性格を盛り込んでいたし、イギリスに超弩級新巡洋戦艦「金剛」を発注してもいたが、その出遅れ感は、否めなかった。

次回は、号外編として、ついに今回(1911年)で終わりを告げた近代戦艦の時代を振り返り、列強各国の前弩級戦艦、準弩級戦艦のカタログをご覧いただくことを予定している。

さらにその次からは、迫り来る欧州大戦(第一次世界大戦)に向けて、弩級艦・超弩級艦の発展をもう少し丁寧に。あわせて、この辺りから日本海軍を中心に「if艦」なども交えながら。

模型に関する質問、お問い合わせは、お気軽にどうぞ。大歓迎です。