未成艦・IF艦

本稿には、都合37級の未成艦・IF艦が登場した。

これらを一覧にまとめておく事も、ある種有用ではないかと考え、今回はその特集である。

未成艦とIF艦の定義だが、正直に言ってそれほど厳密な区分は、筆者は行なっていない。敢えて言うと、「起工され、あるいは少なくとも計画が存在したもの」を未成艦、それ以外をIF艦、と言うよう概ねの定義である。

以下が各国海軍とその未成艦、IF艦のリストである。

オーストリア=ハンガリー帝国海軍:超弩級戦艦(未成艦)1クラス

イタリア海軍:超弩級戦艦(未成艦)1クラス

ドイツ帝国海軍:超弩級戦艦(未成艦)1クラス、超弩級巡洋戦艦(未成艦)2クラス

ナチスドイツ海軍:新戦艦(未成艦:主砲換装計画を含む)2クラス・(IF艦)2クラス

新型通商破壊艦(未成艦)1クラス

フランス海軍:超弩級戦艦(未成艦)2クラス、新戦艦(未成艦)2クラス

イギリス海軍:超弩級戦艦(未成艦)1クラス、超弩級巡洋戦艦(未成艦)1クラス、新戦艦(未成艦)1クラス

アメリカ海軍:超弩級戦艦(未成艦)1クラス、超弩級巡洋戦艦(未成艦)1クラス、新戦艦(未成艦)2クラス・(IF艦)3クラス

日本海軍:弩級巡洋戦艦(IF艦)2クラス、超弩級戦艦(未成艦)2クラス・(IF艦)1クラス、超弩級巡洋戦(未成艦)2クラス・(IF艦)1クラス、新戦艦(未成艦)1クラス・(IF艦)2クラス

その他:海上自衛隊:(IF艦)1クラス3タイプ 地球防衛軍(?):(IF艦) 1クラス

何れにせよ、ここで紹介した軍艦は実在しなかったものばかりである。建造されていたら、どのように活躍したのか、想像を逞しくする一助になればと考える。

今回は、上記のうちイギリス海軍の未成艦、IF艦までをご紹介する。

オーストリア=ハンガリー帝国海軍の未成艦・IF艦

超弩級戦艦(未成艦のみ)Super-Dreadnought battleship

Ersatz Monarch-class battleship - Wikipedia (projected)

本艦は、その名の示す通り(Elsatzはドイツ語で代替:replaceを意味する)、本稿号外 Vol.1: カタログ: 近代戦艦のカタログでご紹介したオーストリア=ハンガリー帝国海軍モナルヒ級海防戦艦の代替えとして計画されたもので、前級に当たるテゲトフ級弩級戦艦を一回り大きくした24,500トンの船体に、これもひとまわり口径の大きい35センチクラスの主砲を、背負い式に三連装砲塔、連装砲塔の組み合わせで、都合10門、艦の前後に振り分けて搭載している。速力は21ノットを予定していた。

前級のテゲトフ級も、三連装砲塔の搭載など、先進性に満ちた設計の強力な戦艦だったが、本級はさらにそれを凌駕する設計で、完成していれば強力な戦艦となったであろう。

(projected、24,500t, 21knot, 14in *3*2 + 14in *2*2, 4 ships planned)

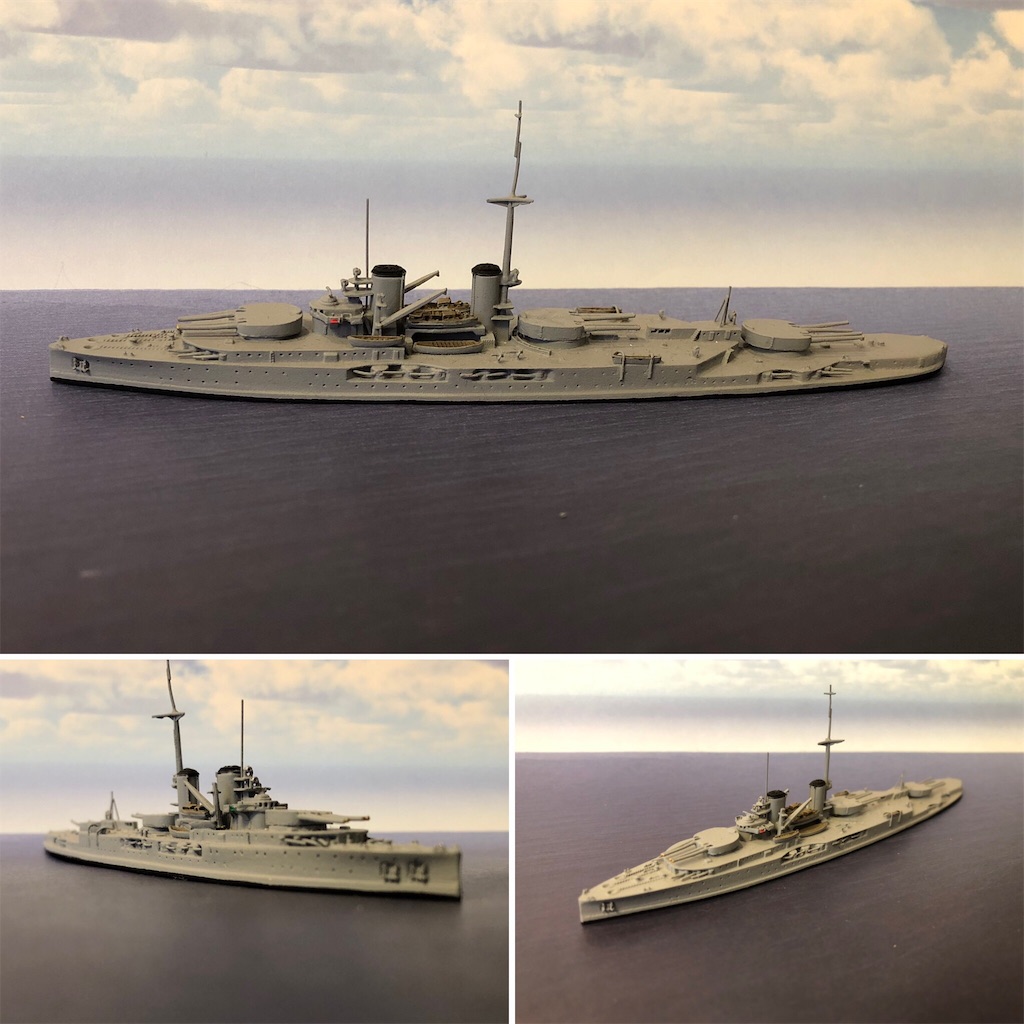

オーストリア=ハンガリー海軍が計画した超弩級戦艦。上記のスペックはオリジナル案である。

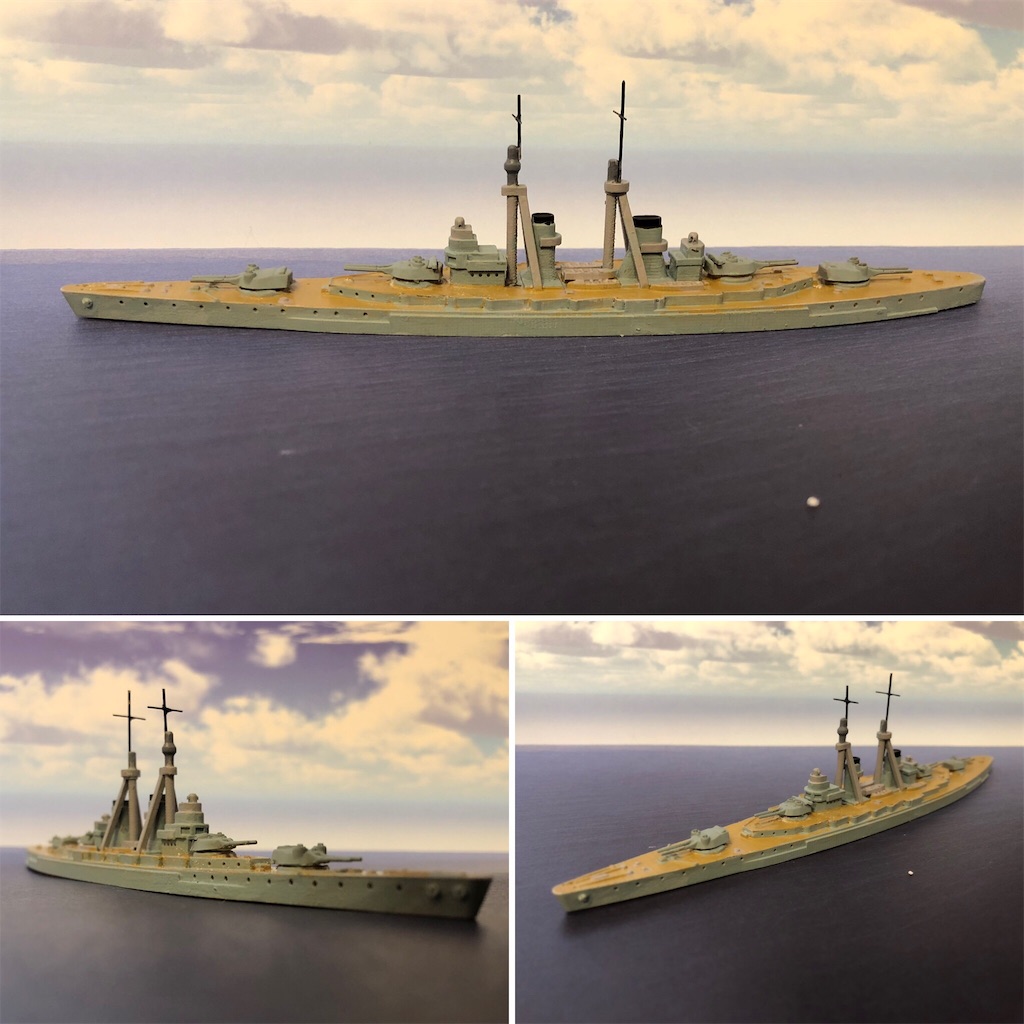

3Dプリンティングモデルに、プラスティックロッドでマストを追加し、エナメル塗料で塗装を施した。主砲等は、予定通り1:1200スケールのイタリア戦艦アンドレア・ドリア級のものを流用した。

船体は明灰白色(日本軍機の塗装色)を使用。少し明るめに仕上げた。甲板にはデザートイエローと部分的にデッキタン。あとはフラットブラックとメタリックグレーを少々、という組み合わせを行った。

前級のテゲトフ級は三連装砲塔の採用で艦型をコンパクトにまとめるなど、先進性が評価されていたが、一方で、三連装砲塔には実は発砲時の強烈な爆風や、作動不良など、いくつかの課題があったとされている。

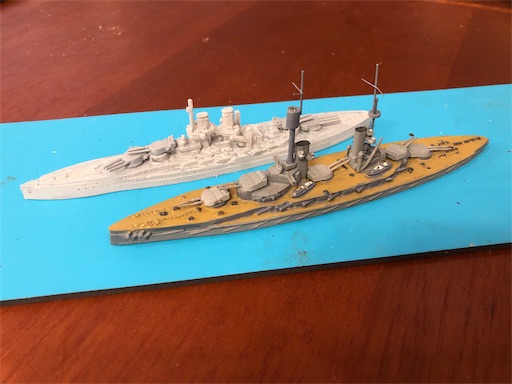

そのため、本級ではドイツ弩級戦艦の砲塔配置の採用が検討されていた、とも言われているのである。そうなれば連装砲塔5基を装備したデザインになったいたかもしれない。下の写真は、当時のドイツ戦艦ケーニヒ級の主砲塔配置案を採用した想定でのその別配置案。

いずれにせよ、計画は第一次世界大戦の勃発により発注直後にキャンセルされた。

(制作雑感)(補遺6-1)回航中のオーストリア=ハンガリー海軍新戦艦、到着 より

かねてから発注していた本稿号外Vol. 2で (no photo) 扱いだったオーストリア=ハンガリー帝国海軍初の超弩級戦艦モナルヒ代艦級の1:1250モデルが手元に到着した。

本艦は、その名の示す通り(Elsatzはドイツ語で代替:replaceを意味する)、本稿号外 Vol.1: カタログ: 近代戦艦のカタログでご紹介したオーストリア=ハンガリー帝国海軍モナルヒ級海防戦艦の代替えとして計画されたもので、前級に当たるテゲトフ級弩級戦艦を一回り大きくした24,500トンの船体に、これもひとまわり口径の大きい35センチクラスの主砲を、背負い式に三連装砲塔、連装砲塔の組み合わせで、都合10門、艦の前後に振り分けて搭載している。速力は21ノットを予定していた。

前級のテゲトフ級も、三連装砲塔の搭載など、先進性に満ちた設計の強力な戦艦だったが、本級はさらにそれを凌駕する設計で、完成していれば強力な戦艦となったであろう。

https://en.wikipedia.org/wiki/Ersatz_Monarch-class_battleship

今回は、艦船模型サイトらしく、少し仕上げ過程など交えながら、ご紹介しよう。

写真は、到着したモデルに早速サーフェサーを塗布した状態。

実はこのモデルは下記で求めた3Dプリンティングモデルである。。

到着時点では上記サイト紹介にあるような、透明なsmooth fine detail plasticで出力された状態で届いた。多くの場合、出力材質を選ぶことができる。材質によって価格が異なる。

本モデルでは、元々は1:1800スケールでの出品だったものを、リクエストして1:1250にコンバートとしてもらった。3Dプリンターモデルの場合、1:1800から1:1250 へのコンバージョンの場合、それほど細部に修正が必要でない場合が多く(あくまで製作者側の判断なので、必ずしもこちらのリクエストが承認されるとは限らないが)、そのようなケースでは、比較的気軽に応じてもらえることが多い。

但し、3Dプリンターモデルの多くは、砲塔も一体成型されている場合が多く、このモデルもサイトの写真でご覧いただけるように、一体成型だった。

もちろん、そのままでも1:1250スケールでは気にならない場合が多く、これから本稿でご紹介する予定の日本海軍八八艦隊の多くが3Dプリンティングモデルであり、そのいくつかはモデルオリジナルの砲塔をそのままにした。

もし手を加える場合、代替をどのように手当てするかが大きな問題で、筆者は、ストックパーツで充当できる場合には、できるだけリプレイスしたいと考えている。

今回は三連装砲塔と連装砲塔の組み合わせという難度の高い条件であったが、幸い1:1200スケールのイタリア戦艦の砲塔が流用できそうだったため、リプレイスを試みることにした。

冒頭の写真は、一体成型された砲塔を切り落とした状態である。(しまった!切り落とし前を撮影するのを失念していた。手を加える前の状態については、やはりサイトの写真を見てください)砲塔基部に開いた穴は、筆者が加工したものである。

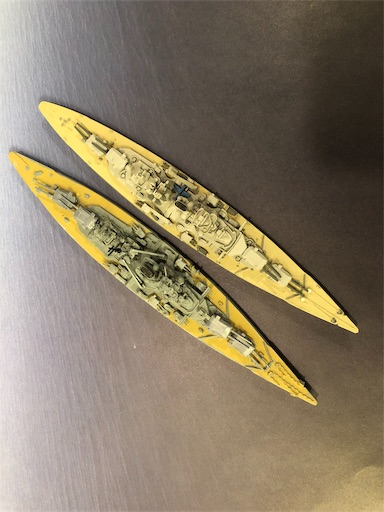

お目当のイタリア戦艦からの流用予定の砲塔をはめてみる。(下の写真)

なかなか、よろしい、のではなかろうか。(ああ、これで1隻アンドレア・ドリア級が廃艦になった)

次いで、前級に当たるテゲトフ級戦艦の1:1250スケールモデル(Navis社)と並べてみる。こちらも、なかなか、である。

あとは塗装を施し、マスト等を整えるだけ。

塗装には、多くの場合エナメル塗料を用いている。十分に乾燥させれば上塗りが効き、気に入っている。

マストなどには真鍮線か、プラスティックのロッドを用いる。1:1250の場合、マスト類には0.5mm径、もしくは0.3mm径を用いる。

遅くとも今年中には、筆者のカタログに写真がアップできるだろう。

完成した時点で、再度、補遺にてお知らせする予定である。

さて、模型を離れ、実際のモナルヒ代艦級戦艦いついて、少し補足情報を。

計画は第一次大戦の勃発で中止されたが、本級では別の設計案が検討されていた、ともいわれている。

前級のテゲトフ級は三連装砲塔の採用で艦型をコンパクトにまとめるなど、先進性が評価されていたが、三連装砲塔には実は発砲時の強烈な爆風や、作動不良など、いくつかの課題があったとされている。

そのため、本級ではドイツ弩級戦艦の砲塔配置の採用が検討されていた、とも言われているのである。そうなれば連装砲塔5基を装備したデザインになったいたかもしれない。

ケーニッヒ級の拡大版、のような形状ででもあったろうか?

幸い、1:1000スケール(かどうか不確かだが)のドイツ帝国海軍ケーニヒ級戦艦のモデルが手元にあるので、例によって砲塔をストックにある、あまりドイツ色の強く出ない適当なものに置き換えてみた。

作成中のモデルと並列し大きさを比較してみる。大きさもまずまず同等である。

なるほど、別案はほぼこんな感じか、と・・・。

こうした想像は未成艦ならではの楽しみ、と言えるだろう。

イタリア海軍の未成艦・IF艦

超弩級戦艦(未成艦のみ) Super-Dreadnought battleship

未成艦:フランチェスコ・カラッチョロ級戦艦 - Wikipedia

Francesco Caracciolo-class battleship - Wikipedia (projected)

イタリア初の超弩級戦艦として計画された。34,000トンの巨体に強力なタービンを搭載し、28ノットを発揮する高速艦を目指した。

上述のオーストリア=ハンガリー帝国海軍が建造を計画したモナルヒ代艦級超弩級戦艦に対抗することを目指し、その主砲にはイギリス海軍が提供を申し出た15インチ砲をオーソドックスに連装砲塔4基に搭載することが決定されていたと言う。

(projected, 34,000t, 28knot, 15in *2*4, 4 ships planned) (167mm in 1:1250)

1914年に起工されたが、第一次世界大戦勃発に伴い、建造停止となった。

ドイツ帝国海軍の未成艦・IF艦

ドイツ帝国海軍は超弩級戦艦を1クラスしか建造しなかった。完成は第一次世界大戦の開戦後であり、結局その2隻の超弩級戦艦は実戦には参加する機会がなかった。開戦時には弩級戦艦、弩級巡洋戦艦しか保有していなかったが、これには彼らが装備した主砲性能に自信を持っていたことに起因しているようの思われる。

独帝国海軍は、その主要装備である50口径の12インチ速射砲は、英海軍の14インチ主砲程度までであれば対等に交戦できると考えていた。おそらくその背景には、英海軍が50口径12インチ砲の開発に失敗し、その代替として主砲口径を拡大した、と言う事実があったかもしれない。(英独の主砲事情については、本稿第13回 ユトランド沖海戦とドイツ帝国海軍の終焉」にも、少し詳しい記述をしている。もしよろしければそちらもご参考に)

そして英海軍が15インチ砲装備の高速戦艦クイーン・エリザベス級を建造したことにより、ようやく15インチ砲装備の超弩級戦艦バイエル級の建造に踏み切った。以下、ここでご紹介する未成艦はその延長にある。

超弩級戦艦 Super-Dreadnought battleship

未成艦:L20e 級戦艦

L 20e α-class battleship - Wikipedia

(planned, 43,000t, 26knot, 16.5in *2*4)(192mm in 1:1250)

ドイツ帝国海軍が計画したバイエルン級に続く、超弩級戦艦。主砲に42センチ砲の採用を計画していた。速力も26ノットと格段に改善され、高速戦艦を目指す設計であった。

超弩級巡洋戦艦 Super-Dreadnought battlecruiser

Mackensen-class battlecruiser - Wikipedia

(imcompleted, 31,000t, 28knot,13.8in *2*4, 4 ships planned)(178mm in 1:1250)

ドイツ帝国海軍は、デアフリンガー級弩級巡洋戦艦の設計を拡大し、初の超弩級巡洋戦艦の建造を計画した。主砲を50口径35.6センチ砲と強化する予定であった。

ドイツ帝国海軍は、デアフリンガー級弩級巡洋戦艦の設計を拡大し、初の超弩級巡洋戦艦の建造を計画した。主砲を50口径35.6センチ砲と強化する予定であった。

Ersatz Yorck-class battlecruiser - Wikipedia

(imcompleted, 33,500t, 27.3knot, 15in *2*4, 3 ships planned)(182mm in 1:1250)

基本的に上述のマッケンゼン級の設計を引き継ぎ、加えて主砲を 38.1センチとする予定であった。

基本的に上述のマッケンゼン級の設計を引き継ぎ、加えて主砲を 38.1センチとする予定であった。

ナチスドイツ海軍のIF艦・未成艦

ドイツ海軍のZ計画

第一次世界大戦の敗戦で、ドイツはその海軍力に大きな制限を課されることになった。1万トン以上の排水量の艦を建造することが禁じられ、その建造も代替艦に限定された。戦勝国側の概ねの主旨は、ドイツ海軍を沿岸警備の軍備以上を持たせず、外洋進出を企図させない、というところであったろうか。

しかし、戦後賠償等の混乱の中で、ドイツにはナチス政権が成立し、1935年に再軍備を宣言、海軍力についても、同年に締結された英独海軍協定で、事実上の制限撤廃が行われた。

主力艦についても、それまでの建艦制限を超えたシャルンホルスト級が建造され、その後、就役時には世界最大最強と謳われるビスマルク級戦艦を建造するに至った。

Z計画は、1939年以降の海軍増強計画を記したもので、このプランには二つの大きな柱があった。一つは英国を仮想敵とした場合、通商破壊戦を展開することが有効であることは、第一次世界大戦の戦訓で明らかであった。これを潜水艦(Uボート)と装甲艦(ポケット戦艦)のような中型軍艦 、あるいは偽装商船のような艦船で行うにあたり、英海軍による北海封鎖を打破することは必須であり、そのためには強力な決戦用の水上戦力が必要であった。

史実では1939年のドイツのポーランド侵攻と共に、英仏がドイツに対し宣戦布告し、第二次世界大戦が始まったため、Z計画は中止となったが、本稿ではドイツのポーランド侵攻後も英仏はこれを非難しつつも宣戦布告せず、Z計画は1942年まで継続する

未成艦:シャルンホルスト級戦艦(15インチ主砲換装型) - Wikipedia

(1939-, 31.500t, 31.5 knot, 11in *3*3, 3 ships, 191mm in 1:1250 by Hansa)

シャルンホルスト級戦艦はフランス海軍によって建造されたダンケルク級戦艦に対抗するべく誕生した。この為、主砲は、当初15インチ砲の搭載を想定したが、建造時間を考慮しドイッチュラント級と同様の11インチ砲3連装砲塔を1基増やし9門に増強するにとどめた。一方でその装甲はダンケルク級の33センチ砲弾にも耐えられるものとし、ドイツ海軍伝統の防御力に重点を置いた艦となった。

速力は重油燃焼高圧缶と蒸気タービンの組合せにより、31.5ノットの高速を発揮した。

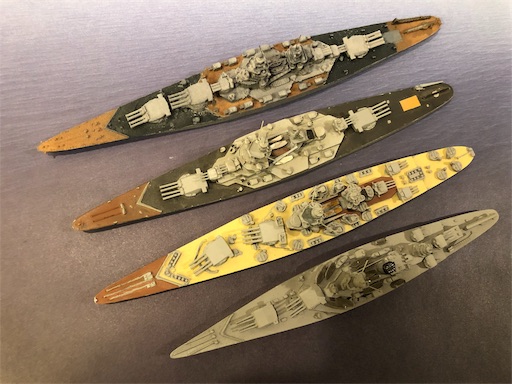

(シャルンホルスト級3隻:手前からグナイゼナウ、マッケンゼン、シャルンホルスト)手前味噌的な記述になることを恐れずに言うと、本級はバランスのとれた美しい外観をしている、と感じている。

のちに、11インチ主砲はビスマルク級戦艦と同様の15インチ連装砲に置き換えられ、攻守にバランスのとれた、加えて31.5ノットの高速力を持つ優秀艦となった。

特に31.5ノットの高速性能は、当時、ヨーロッパにはこれを捕捉できる戦艦がなく、ヨーロッパ諸国の危機感を強く刺激した。

(主砲を15インチ連装砲塔に換装後のシャルンホルスト級3隻:手前からシャルンホルスト、グナイゼナウ、マッケンゼン)

IF艦:戦艦フリードリヒ・デア・グロッセ(Freidrich der Grosse):改ビスマルク級戦艦

フランス海軍のリシュリュー級の優秀な主砲に対抗するために、ビスマルク級の強化改良型として、一隻のみ建造された。設計、配置などその殆どがビスマルクに準じ、唯一、主砲のみ55口径の長砲身15インチ砲を採用した。

この艦をZ計画の派生と見るか、ビスマルク級の改良と見るかは意見が分かれるところである。

(1941, 44,000t, 30 knot, 15in *2*4, 218mm in 1:1250 by Superior)

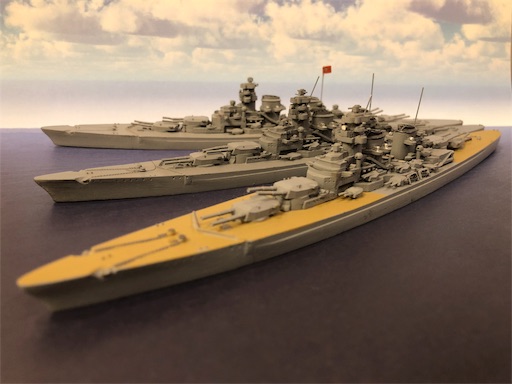

(ビスマルク級とフリードリヒ・デア・グロッセの艦型比較:上、ビスマルク、下、フリードリヒ・デア・グロッセ 砲塔配置などほとんど同じレイアウトで若干大きさが違うことがわかる)

Z計画に基づき、1939年に起工された。基本はビスマルク級の拡大改良版である。装備の配置、上部醸造のレイアウトなど、酷似している。主砲口径を拡大し、ドイツ海軍初となる16インチ砲を連装砲塔で4基8門搭載した。速力はビスマルク級と同じく30ノットとして、主機はオール・ディーゼルであり、本級の艦体規模においての採用は非常に特異なものであった。

巨大なディーゼル主機の搭載により、長大な航続距離と高速航行が可能となり、一方で艦型は巨大なものになり、煙突が二本となった。

(1942-, 53,000t, 30 knot, 16n *2*4, 3 ships, 225mm in 1:1250 by Hansa)

(直上写真はバイエルン級の3隻:手前からバイエルン、プロイセン、バーデン)

IF艦(未成艦?):戦艦グロースドイッチュラント(Grossdeutschland)

Z計画に基づき、1941年に起工された。前級バイエルン級をさらに拡大したもので、当初主砲に17インチ砲を採用する計画があった。しかし、風雲急を告げるヨーロッパの情勢に鑑み、建造が急がれたため、主砲にはバイエルン級と同じ実績のある16インチ砲が採用され、ただし三連装砲塔4基12門と搭載数を大幅に増やしたものとなった.

主機は全級に引き続きオールディーゼルとし、長大な航続距離と、この巨大な艦型にも関わらず、28.8ノットの高速を発揮した。

計画では3隻が建造される予定であったが、第二次世界大戦開戦とともに2隻がキャンセルされ、グロースドイッチュラント1隻が完成した。

本艦の就役がZ計画艦の最後となり、ドイツ海軍はシャルンホルスト級3隻、ビスマルク級3隻、フリードリヒ・デア・グロッセ、バイエルン級3隻、グロスドイッチュラントの計11隻の戦艦で、第二次世界大戦に臨むこととなった。

(1942, 63,000t, 28.8 knot, 16in *3*4, 233mm in 1:1250 by Superior)

(直上写真は、ドイツ海軍の誇る戦艦群の艦型比較:左から、ビスマルク級、フリードリヒ・デア・グロッセ、バイエルン級、グロスドイッチュラント:レイアウトの相似性、艦型の拡大傾向が興味深い)

新たな通商破壊艦

冒頭に記述したように、Z計画には有力な二つの柱があった。一つは強力な決戦艦隊の整備による英海軍主力艦の撃滅であり、それらはこれまでに記した諸戦艦の建造の目的とするところであった。

もう一つは、上記の艦隊決戦により英艦隊による海上の封鎖線を解き、そこから広範囲に向けて浸透した潜水艦・通商破壊艦を用いた通商破壊戦の展開であり、英国を屈服させるには、こちらの有効な展開にこそ、戦争そのものへの勝機を見出すことができるはずであった。

デアフリンガー級巡洋戦艦は、この目的のために建造された、いわば通商破壊専任戦闘艦であった。

未成艦:デアフリンガー級巡洋戦艦(O級巡洋戦艦) - Wikipedia

本級は、通報破壊を専任とする為に、通商路の防備に当たる巡洋艦以上の艦種との戦闘を想定せず、従ってこの規模の戦闘艦としては、非常に軽い防御装甲しか保有していなかった。基本、単艦での行動を想定するが故に、複数の巡洋艦との交戦を避けることができるだけの速力を持ち、あるいは運用面では、その強力な火砲で敵艦隊の射程外から、アウトレンジによる撃退を試みるとした。

一方で機関にはディーゼルを採用し、長大な航続距離を用いて神出鬼没に敵の通商路を襲撃することを企図して設計された。

主砲にはビスマルク級と同じ15インチ砲を採用し、これを連装砲塔3基に収めた。

デアフリンガー、モルトケ、フォン・デア・タンの3隻が建造された。(史実では建造されていませんので、ご注意を)

本級は、開戦初期こそ、設計通りに戦線背面への浸透を果たし、その戦果を挙げたが、航空機の目覚ましい発達により、次第にその活動に神出鬼没性が失われ、あわせて軽めに設定された防御力が裏目に出て、主として航空機による攻撃により、すべて撃沈されるという結果となった。

(1941, 38,000t, 33 knot, 15in *2*3, 3 ships, 207mm in 1:1250 by Hansa)

(直上写真は、デアフリンガー級の3隻:手前から、デアフリンガー、モルトケ、フォン・デア・タン)

フランス海軍の未成艦・IF艦

超弩級戦艦 Super-Dreadnought battleship

(Planned, 25,230t, 21knot, 13.4in *4*3, 5 ships planned)(141mm in 1:1250, Navis)

フランス海軍が計画した、超弩級戦艦。主砲塔を4連装 とした先進的な設計である。以降、新造されたフランス戦艦はこの4連装砲塔を継承していくことになる。

(Planned, 29,600t, 23knot, 13.4in *4*4, 4 ships planned)(155mm in 1:1250)

ノルマンディー級の拡大強化版として設計された。4連装砲塔を1基増やし、34センチ主砲を16門搭載した強力な艦になる予定であった。

新戦艦

https://en.wikipedia.org/wiki/Richelieu-class_battleship#Gascogne

本級はリシュリュー級の改良型である。そのため基本的なスペックはほぼリシュリュー級に準じている。大きな変更点としては、主砲塔の配置をリシュリュー級の前甲板への集中装備から、上部構造の前後への振り分け配置として事である。

この配置の変更については、リシュリュー級の就役後に、同級の真艦尾方向への火力不足への懸念が、運用現場から強力に挙げられたことによるとされている。ガスコーニュ、クレマンソーの2艦が建造された(史実では建造されていません。ご注意を)

(1941-, 48,180t, 30 knot, 15in *4*2, 2 ships, 197mm in 1:1250 by Hansa)

(直上の写真:ガスコーニュ級の2隻:手前:ガスコーニュ、奥:クレマンソー)

本級はリシュリュー級をタイプシップとして、これを改良・拡大したものである。

特にリシュリュー級以来採用されている1935年型正38センチ砲は非常に優秀な砲で、20,000メートル台の砲戦距離ならば、日本海軍が後日建造する大和級を除くすべての戦艦の装甲を打ち抜くことができると言われていた。

このリシュリュー級以降、フランス海軍自慢の4連装砲塔を、後部甲板に一基追加し、主砲12門を搭載する強力な戦艦となった。

その他の構造的な特徴は、ほぼリシュリュー級を踏襲し、近代的で美しいフォルムを持つ艦であった。

アルザスとノルマンディーの2隻が建造された(史実では建造されていません。ご注意を)。

(1942-, 51,000t, 30 knot, 15in *3*4, 2 ships, 214mm in 1:1250 by Tiny Thingamajigs 3Dprinting model)

(直上の写真:アルザス級の2隻:手前:アルザス、奥:ノルマンディー)

(フランス海軍新戦艦の艦型比較:下から、ダンケルク級、リシュリュー級、ガスコーニュ級、アルザス級 艦型の大型化の推移と、主砲等の配置の水位が興味深い)

イギリス海軍の未成艦・IF艦

英海軍の整備計画

特に第一次大戦の惨禍に疲弊著しい英国は新造艦の計画を持たなかったが、保有枠一杯に既存艦を維持することとした。あわせて、すでに相当数該当する代替艦手当の可能なクラスから、一部建造計画を見直したG3級(インビンシブル級)巡洋戦艦、N3級(ブリタニア級)戦艦を置き換えていく検討を始めた。

しかし、当初の設計案を条約の制約内でそれぞれの設計を実現することは困難で、あわせて疲弊した国力下での財政て縦の目処は立たず、条約期間内に建造されることはなかった。

わずかに、代替艦として、ロドニー級を新たに2隻建造し、艦隊に編入した。

以下に、検討にあがったG3級巡洋戦艦、N3戦艦の要目を示しておく。

G3級の特徴は、まずそれまでの概念を覆すほどの外観である。その得意な武装配置、機関配置が具現化しようとしたものは、集中防御と砲撃精度、さらには機関の集中による高速力の確保であった。巡洋戦艦に分類されているが、これは同時期に計画されたN3級戦艦との対比によるもので、同時期の戦艦よりも早く、重武装、重防御であった。

しかし条約の定めた42,000トンの制約ではどうしても実現できず、条約期間中に建造される事はなかった。

(48,400t, 32knot, 16in *3*3, 2 ships, 215mm in 1:1250 semi-scratched based on Superior)

前出のG3級巡洋戦艦と同一の設計構想に基づく得意な外観を有している。G3級が速度に重点を置いた一方で、N3級戦艦は重武装にその重点が置かれていた。計画では、速度をネルソン級戦艦と同等の23.5ノットに抑える一方、主砲を18インチとした。

こちらも条約制約により16インチ主砲装備とした場合、ネルソン級で十分で、条約期間中に建造される事はなかった。

(48,000t, 23.5knot, 20in *3*3, 2 ships, 200mm in 1:1250 semi-sucratched based on Superior)

日米両海軍が、条約下でその戦力を充実させることに一定の成功を収めたのに対し、英海軍は既存戦力の維持にとどまり、明暗が分かれる結果となった。

新戦艦

軍縮条約の継続を望んで、新造戦艦の第一弾であるキング・ジョージ5世級をやや控えめな設計とした英海軍であったが、やはりその諸元は列強の新造戦艦に対し、やや物足りず、ライオン級はこれを大きくしのぐ意欲的な設計となった。

前級のキング・ジョージ5世級戦艦は攻撃力にはやや見劣りがしたものの、その防御設計には見るべきものが多く、結局ライオン級は前級をタイプシップとしてその拡大強化型として設計された。

その為、艦容はほぼ前級を踏襲したものとなった。

主砲には新設計のMarkII 16インチ砲を採用し、同じ16インチ砲を搭載したネルソン級の手法よりも15%重い弾体を撃ち出すことができた。この結果、垂直貫徹力で2割、水平貫徹力で1割、その打撃力が向上したとされている。

この新型砲を三連装砲塔にまとめ、前甲板に2基、後甲板に1基を配置した。副砲には、前級と同じく対艦・対空両用砲を採用した。

防御形式は、定評のあった前級のものをさらに強化したものとした。

速力は、基本、前級と変わらないものとされたが、短時間であれば30ノットの高速を発揮することができた。前級同様、5隻が建造された。

(1942-, 44,000t, 28.5 knot, 16in *3*3, 5 ships, 207mm in 1:1250 by Superior)

今回はここまで。

次回はアメリカ海軍、日本海軍の未成艦、IF艦をご紹介する。この両海軍については、出来うる限り新造時のみでなく、近代化改装等についても、そのモデルを作成してみた。それら各級の変遷についてもご紹介する予定である。

***模型についてのお問い合わせ、お待ちしています。或いは、**vs++の比較リクエストなどあれば、是非お知らせください。

これまで本稿に登場した各艦の情報を下記に国別にまとめました。

内容は当ブログの内容と同様ですが、詳しい情報をご覧になりたい時などに、辞書がわりに使っていただければ幸いです。