まず、筆者未着手の領域、旧ソ連・ロシア海軍の小型戦闘艦艇のコレクションの現状から。

前々回投稿の末尾で少しご紹介しましたが、かなり揃ってはきています。

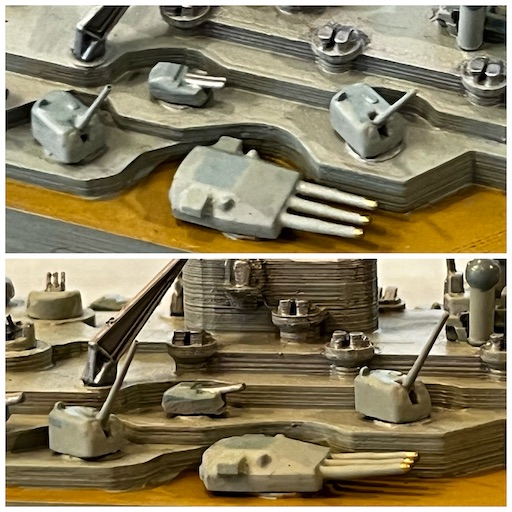

(旧ソ連・ロシア海軍の小型戦闘艦艇のコレクションのモデル概観:2等・3等フリゲート(「リガ級」「ペティア級」「ミルカ級」等)、コルベット(「ポティ級」「グリシャ級」「パルヒム級」「ブーヤンM級」等)」ミサイルコルベット(「ナヌチュカ級」「タランタル級」等)、ミサイル艇(「コマール級」「オーサ級」「マトカ級」等)・・・塗装の統一をどこまでやるか、武装のディテイルアップをどうするかなど、作業はいっぱいありそうです)

まだ何隻か向こう半月間くらいに到着予定のモデルもあり、加えてこうした小型艦艇にはつきものの派生形式(だから筆者は小型艦艇が大好物なんですが)などの整理もあり(なかなか筆者の手持ちの情報では追いつきません)、その調べ物、さらに重要な「この派生形は何らか形にできるんだろうか」などの検討もあり、もう少し時間をかけたいと思っています。

今回は週末を上記の作業や情報整理に当てたいので、過去投稿からのご紹介です。

ナチス・ドイツ海軍:Z計画におけるH級戦艦各形式

お題はナチス・ドイツ政権下での再生ドイツ海軍の「Z計画」の目玉とも言うべき「H級」戦艦の各形式、です。各形式とはいえ、実際には一隻も完成しませんでしたので全て未成艦、架空艦です。いわば「モデルの世界だからこそ」と言う形式の総覧です。

「H級」と言う名称の背景を少しおさらいしておきましょう。

「H級」の前には「A」から「G」があるわけですが、これらはいずれも再生ドイツ海軍の装甲戦闘艦艇として建造された艦艇の計画時の「仮艦名」です。

「A」「B」「C」はワイマール条約による厳しい軍備制限下で保有を許された旧式艦の代替えとして建造された装甲艦艇で、その設計の斬新さから「ポケット戦艦」と呼ばれ、世界の戦艦設計が一新されるほどの影響を与えました。

「D」以降「G」までは、ナチス・ドイツ政権による再軍備宣言。英独海軍協定の締結で、事実上の制限撤廃後の建造された戦艦群でした。

この辺りの経緯について、「A」から「E」までについては、以下の投稿で詳しくご紹介しています。興味のある方は是非ご一読を(計画の変遷に伴い、計画のみで終わった設計案もありますので、それなりに面白いかと)。

そして今回は「H級」のひとつ前に設計され、かつ実際に建造された仮艦名「F」「G」にあたる再生ドイツ海軍初の本格的戦艦「ビスマルク級」戦艦から、ご紹介してゆきましょう。

「ビスマルク級」戦艦(1940年から就役:同型艦2隻:計画時の仮艦名:F,G)

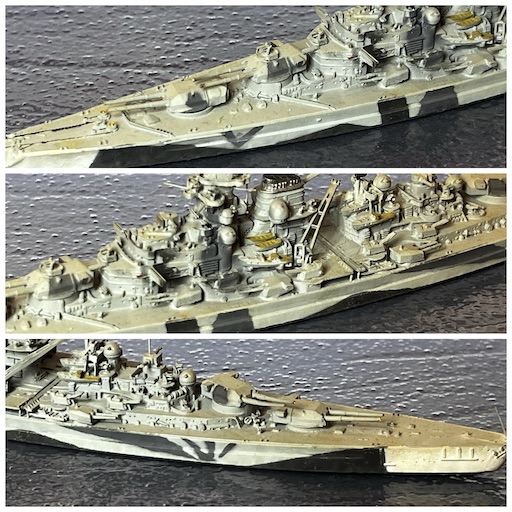

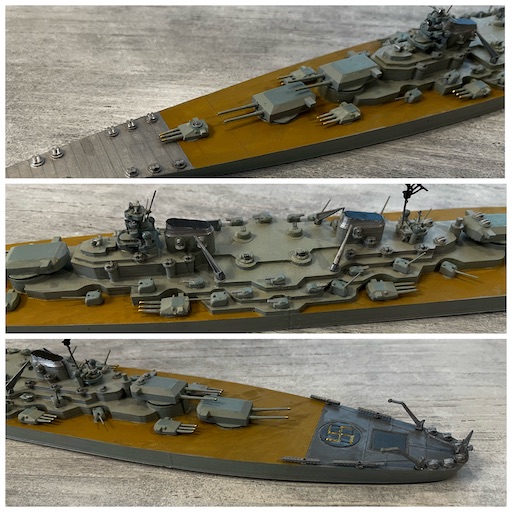

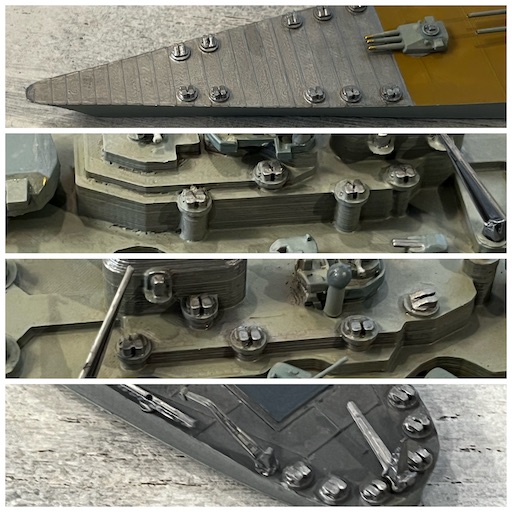

(「ビスマルク級」戦艦の概観:201mm in 1:1250 by Neptun:写真は二番艦「ティルピッツ」)

「ビスマルク級」戦艦は英独海軍協定で謳われた、ワシントン・ロンドン体制に準じて一応35,000トンという新造戦艦に対する制限に則り公称は制限内の排水量35,000トンとしたものの、実際には制限を無視した41,700トンの、就役当時としては世界最大の戦艦となりました。主砲として47口径38センチ連装砲塔4基8門を装備し強力な攻撃力を備え、速力30ノットの高い機動性、防御装甲の全体重量へ占有率39%の堅牢な艦体を有する有力な戦艦となりました。

(「ビスマルク級」戦艦の細部:オーソドックスな連装主砲塔の配置(上下段)、コンパクトな上部構造(中段)など、副砲の砲塔化以外にはあまり新基軸などは盛り込まない手堅い設計であったと言っていいと思います)

一方で、主砲等兵装配置、防御設計の基本骨子などは第一次世界大戦期の超弩級戦艦に準じるような非常にオーソドックスなもので、当時の列強の新造戦艦が、様々な新機軸をその設計に盛り込んだのに対し、目新しさ、という点では特筆すべきところのない、いわゆる手堅い設計の戦艦でした。

これは、ドイツがヴェルサイユ条約下で厳しい海軍戦力に対する制限を課せられ、設計人材、技術開発等にブランクが生じたことによる影響も否めない、とも言われています。

上記に示すように、本級は確かに強力な戦艦で、その優秀さは優れた基本設計に準じた手堅い設計によるものでした。

史実では、一番艦「ビスマルク」の最初で最後の出撃となった「ライン演習」での目覚ましい戦果(戦艦フッド、プリンス・オブ・ウェールズとの対決と、フッドの轟沈)とその後の悲劇的な最後が伝説化(当時、英海軍はその動かしうるほとんどの戦力を、ビスマルク一隻の補足と撃沈に集中しました)し、実情以上にその戦闘力が過大に評価された傾向がないわけではないと考えています。

この「ビスマルク級」戦艦(仮計画名、戦艦「F」「G」)の建造に引き続き、ドイツ海軍が設計した戦艦がその一番艦の計画名をとって我々が「H級」という総称で知ることになる戦艦群でした。

未成戦艦「H級」戦艦をめぐる妄想の始まり

前述の「ビスマルク級」戦艦(仮計画名、戦艦「F」「G」)の建造に引き続き、ドイツ海軍が設計した戦艦がその一番艦の計画名をとって我々が「H級」という総称で知ることになる戦艦群でした。

こうして壮大な妄想が始まるわけですが、妄想の始まりは、筆者が「H級」戦艦の開発計画について調べるうちに、下の投稿を発見したことでした。myplace.frontier.com

ここでは「H級」計画の全貌について実によくまとめられた文章を読んでいただくことができます。原典も複数にあたっていらっしゃって、細部の比較も実に興味深い。関心がある方にとっては、スペック表、図面なども揃っていて「よだれの出るような情報満載」(だと筆者は思っています)ですので、ご一読をお勧めします(「英語かよ」とおっしゃる方も、Google翻訳でかなりの精度で大意が取れると思います。少し表現のおかしなところは、概ね専門用語、軍事用語絡みですから、多分、そこは皆さんの「マニア・マインド」がカバーしてくれるはず)。もちろん図面や概略は今回大まかに引用掲載しますので、ご心配なく。(というわけで、以下の図面などはここから引用したものを中心に)

「H級」戦艦とは(2隻は起工後、第二次世界大戦勃発により工事中止に)

あらためて、少し上述とも重複する事を恐れずにまとめておくと、再軍備宣言と英独海軍協定の締結に伴い、ドイツ海軍は潜水艦の保有も認められ、水上戦闘艦についても制約のない大型軍艦の建造へと進んでゆくことになります。

こうした制限撤廃に伴いドイツ海軍は、通商破壊を主要任務とする装甲艦の発展形としての「シャルンホルスト級」中型戦艦、新生ドイツ海軍初の本格的戦艦「ビスマルク級」(上述)という2艦級を建造、さらにその次級の主力艦の設計は、ということで現れたのが「H級」とひとまとめにされてきた戦艦群でした。

この艦級名は計画の最初の仮計画艦名称「H」号に基づいています。

計画では6隻まで仮称(つまりH、J、K、L、M、Nまで:「I」は他の記号と混同が起きやすい、と言う理由で「欠番」です)がつけられて計画が実存したようなのですが、設計は6隻全て固まってたわけではなく、上記の着工までで中止になった「H」「J」の2隻は少なくとも「H-39型」と呼ばれる設計でした。

上記のように「H級」戦艦の設計は固定されてた訳ではなく、戦訓や技術開発を反映して更新されてゆくのですが、少なくとも「H-39型」として着工された2隻とこの後に続く「H-40a型」「H-40b型」(いずれも「H-39型」の防御装備強化型)、さらに「H-41型」までは計画承認までに至る実現可能な設計案だったと言われていますが、「H-42型」以降は「研究案の域を出ない」と言っていいような段階の設計案でした。

(余談ですが「ドイッチュラント級」装甲艦3隻の仮称記号がA、B、C、続く当初「ドイッチェラント級」装甲艦の4番艦、5番艦として計画された「シャルンホルスト級」戦艦の2隻がD、E、「ビスマルク級」戦艦の2隻がF、Gの仮称記号を与えられ、従ってこれに続く主力艦の仮称記号は「H」となるわけです)

「H-39型」:「ビスマルク級」の拡大改良版

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

「H-39型」は、「ビスマルク級」戦艦の拡大改良型で、「ビスマルク級」では実現できなかった機関のオール・ディーゼル化を目指した案です。大型ディーゼル機関の搭載により30ノットの高速と、長大な航続距離を併せ持った設計でした。機関の巨大化により船体も55000トンに達しています(「ビスマルク級」は41700トン)。主砲口径は「ビスマルク級」よりも一回り大きな40.6センチ砲として、これを連装砲塔4基に搭載していました。

全体的な概観や兵装配置は「ビズマルク級」を踏襲しており、大きな外観的な特徴としては巨大な機関搭載により煙突が2本に増えたことと、航空機関連の艤装が艦尾に移されたことくらいでした。

1939年に仮艦名称「H」と「J 」が着工されましたが9月の大戦勃発で中止されました。

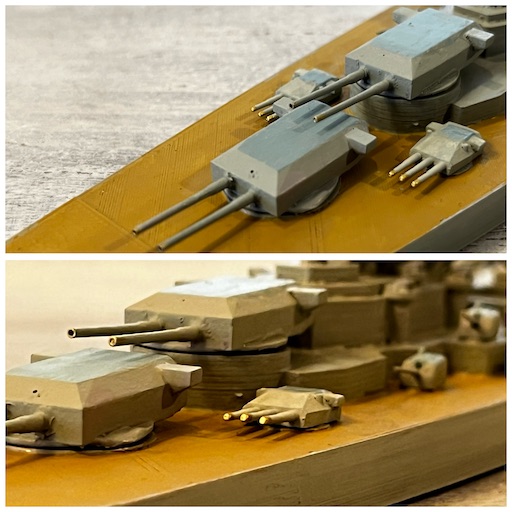

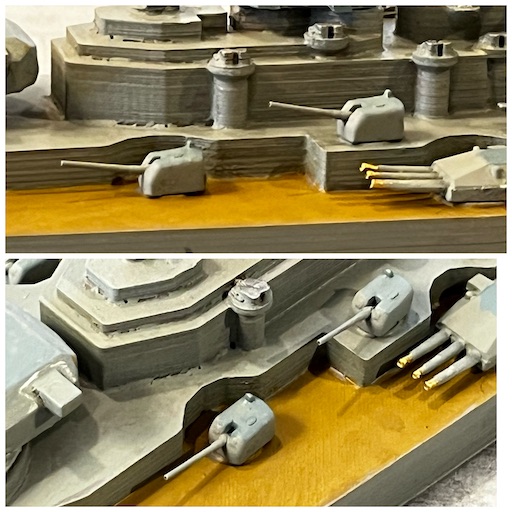

(上の写真は「H-39型」戦艦の概観:224mm in 1:1250 by Neptun: 下の写真は「H-39型」の細部拡大:「ビスマルク級」をタイプシップとして、それに準じた兵装配置であることがよくわかると思います。大型ディーゼルを搭載した高速長航続距離を目指した設計で、二本煙突が大きな特徴かと: 中段写真では新型で、それまでの「ビスマルク級]に搭載された開放型の砲架とは異なり閉鎖型の新型連装砲架に搭載された8基の高角砲:105mm/65 SK C/33がよくわかります)

「ビスマルク級」との比較

下の写真は「H-39型」が完成されていればその前級にあたることになった「ビスマルク級」との対比を示したものです。

両モデルともにNeptun レーベルの高い再現性でディテイルが作り込まれています。大型化した機関を搭載し一回り口径の大きな主砲を搭載しながらも、同系統の設計思想に基づく物であることがよくわかると思います。上掲の「拡大改良版」の言葉そのままかと。

Neptun レーベルの泣きどころ

余談ですが、再現性が高く筆者が1:1250スケールモデルの最高峰と言っていいと考えているNeptun レーベルなのですが、唯一の泣きどころは再現性の高さから繊細に作り込まれた砲兵装類の「繊細さ」にあると考えています。つまり全ての砲兵装の砲身が細く、柔やかいホワイトメタル製であるために、曲がりやすいのです。そして一旦曲がるとなかなか元の直線には戻りにくいという弱点があるのです。「ついうっかり指が砲身に触れてしまいグニャリ、下手をすると副砲や高角砲などの小さなパーツ部分は砲身が「ポロリ」なんてことが日常的に起きるわけです。

「H-39型」以降の「H級」初期型諸形式の話

「H-40型」

一般的には「H-39型」の装甲強化改良型、とされていて、「H-40a型」と「H-40b型」の2つの設計案があったとされています。

(上図は「H-40型」の設計2案「H-40a型」(上段)と「H-40b型」:モデルはAlbertから出ているようですが、見たことがありません 上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

上掲の図の上段の「H-40a型」は「H-39型」と同等のサイズで、「H-39型」で課題があるとされた防御強化を図る案でした。装甲強化等の重量増の代償に主砲塔1基を減じた設計でした。一方「H-40b型」は武装等を「H-39型」と同等にしたまま防御力の向上を図った設計で、当然のことですが艦型が大型化し、次に紹介する「H-41型」に近いサイズになっています(排水量66000トン)。

両設計ともに「H39型」との大きな差異として機関がオールディーゼルから、ディーゼルと蒸気タービンの併載とされたことが挙げられます。速力は両型ともに30.4ノットの高速を発揮する設計でした。

「H-41型」:主砲口径を42センチに

この「H級」シリーズの実現性のある設計案の最後の「H-41型」は、主砲の強化を狙った設計案でした。排水量68000トン(「大和級」並)の船体に、42センチ(連装砲塔4基搭載)の口径の主砲を搭載し、機関は再びオールディーゼルとして速力28.8ノットを発揮するというスペックでした。

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

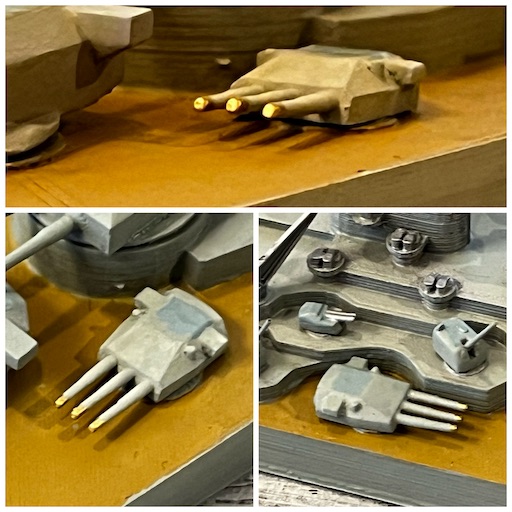

(上の写真は筆者版「H-41型」戦艦の概観:232mm in 1:1250 by semi-scratch based on Superior:「筆者版」の種を明かすと1:1200スケールのSuperior製H-class(おそらく「H-39型」)をベースにしています(≒Superior社の1:1200スケールのひと回り大きな「H-39型」を1:1250スケールの「H-41型」のベースとして流用している、と言う訳です)。筆者が知る限り、「H-41型」の1:1250スケールモデルはAlbert社からのみ市販されていますが、未だ見たことがありません。下の写真はその兵装を中心とした細部の拡大:目玉はもちろん強力な42センチ連装主砲塔ですが、ちょっと目立たないところでは閉鎖形対空砲塔が搭載されています)

船体が大きくなったため建造には、港湾の水深と同艦の喫水の関係で課題が発生しただろうと、上掲の文書では記述されています。 The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships

同艦で新たに採用される予定だった42センチ主砲については、クルップ社製の40.6砲をベースとすれば、同砲の砲身が肉厚だったため、比較的容易に口径の拡大はできただろう、とも記述されています。

レッドサン・ブラッククロスに登場する「フリードリヒ・デア・グロッセ」

仮想戦記小説の第一人者のお一人、佐藤大輔氏の「レッドサン・ブラッククロス」に登場する「フリードリヒ・デア・グロッセ」は「H-41型」です。もちろんこちらは40.6センチ主砲の筆者版などではなく、オリジナルの42センチ主砲搭載艦として登場します。51センチ主砲を搭載した「超大和級」戦艦と交戦し「尾張」に大損害を与えながらも撃沈されてしまいます。

そして「H級」後期型:「H-42型」「H-43型」「H-44型」

「H級」計画は、さらに、研究段階の設計案として「H-42 型」「H-43 型」「H-44型」と続いています。どうも「ナチス・ドイツ」の兵器設計の常、というか(架空戦記小説から筆者が影響を受けているだけかもしれませんが)「大きく強く」のような発想が色濃く見受けられる(あくまで筆者の私見ですが)計画案が多いように感じています。いずれも強大な船であり、既に「H41型」ですら建造施設に課題が見つかっていることから、これらの建造についてはドライ・ドックでの建造等、建造方法についても研究・検討が必要だっただろうと上掲の文書では記述しています。 The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships

「H-42型」:防御強化タイプ

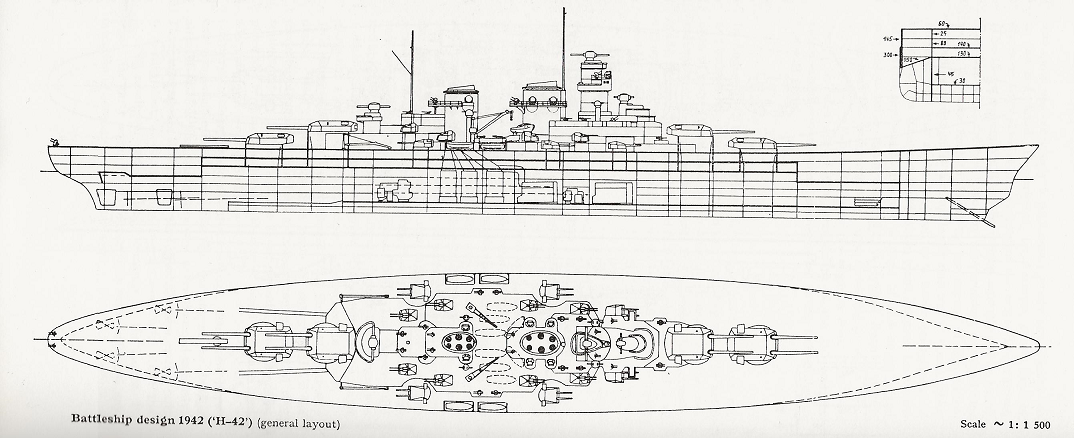

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

「H-41型」の防御を十分に充実させた研究案として提出された設計でした。特に「H-42型」から「H-43型」「H-44型」ともに魚雷防御に重点が置かれ、第二次世界大戦で舵に被雷して行動の自由を失った「ビスマルク」の戦訓から、舵と推進器の損害を防ぐ構造が取り入れられていました。

実は上掲のサイトでは「H-42型」以降では水中防御仕様が尾推進器部分に盛り込まれる予定だった、という以下のような記述が出てきます。

"From this 'H-42' design onwards, efforts were made to give rudders and propellers maximum protection by extending the stern of the ship in the shape of two side fins forming a kind of tunnel and protecting the rudder and propellers from the sides. This design was to offer protection against the kind of fateful torpedo hits sustaned by Bismarck. The effect such a stern would have on manoeuvrability of so large a ship was not looked into and extensive model tests would have been necessary before such a project could have been carried out."

抄訳すると「「ビスマルク」に致命的な損害を与えた魚雷攻撃への防御強化策として、一種の「覆われた船尾」を装備している」とされています。「舵とスクリューを魚雷の打撃から保護するための両側にサイドフィンが装備されている」ということです。併せて「このような設計の船尾構造が巨大な戦艦の操縦性にどのような影響を与えたかは検証が必要だっただろう」とも述べています。

戦艦「ビスマルク」の戦訓

戦艦「ビスマルク」についてはその最初で最後の戦闘航海となった出撃で、デンマーク海峡での劇的な英戦艦「フッド」の撃沈が有名です。しかしこの際に実は「ビスマルク」は「プリンス・オブ・ウェールズ」の主砲弾を3発、艦首に被弾しており、その後予定されていた大西洋での通商破壊戦の継続を諦めて、そのまま通商破壊戦を継続する重巡「プリンツ・オイゲン」と別れ、単艦、ドイツ占領下にあったブレスト軍港への回航、修理を目指すこととなりました。その途中で空母「アークロイヤル」の放った雷撃機隊から魚雷2発を被雷してしまいます。そのうち右舷後部に命中した魚雷の衝撃で舵が12度で固定されてしまい、この対応で速力が7ノットに低下、英海軍の追撃をかわせず、集中攻撃を受けて撃沈されてしまいました。

この戦訓に導かれた水中防御仕様とは?

この戦訓を受けて、「H-42型」以降では水中防御仕様が検討された、ということなのですが、いったいどんな艦尾構造なんだろうか、という興味が湧き上がっていたところに、筆者がAlbert製の「H級」戦艦のモデルを探していると伝えたE-bayerから、「「H級」戦艦なら、ハル部分(船底部分)のモデルもセットできるけど」とうれしい連絡をいただき、「モデルがあるのなら、是非とも」という次第で今回の入手に至った訳です。

下の写真は、その艦尾構造のアップ。なるほどそういうことか、という写真です。舵とプロペラは分かりやすい様にゴールドで彩色してみました。(by extending the stern of the ship in the shape of two side fins forming a kind of tunnel and protecting the rudder and propellers from the sides. :英語ではこんなふうに説明するんだなあ、などと感心しています。特にa kind of tunnelがあまりイメージできなかったのですが、ああ。こういうことなのか、と。百聞は一見に如かず、というやつですかね)

(上掲の写真は下記でご紹介する「H-44型」の艦底部分のモデル (by Albert)。これは筆者の想像の域を出ませんが(実艦も建造されてはいないので当然ですが)、「H級」後期型の魚雷防御は、ほぼ同じではなかったかと)

「H-42型」は、このような防御装備の充実で排水量は90000トンに拡大しています。主砲については42センチ砲搭載説と48センチ砲搭載説の2説がある様です。機関としてはディーゼルと蒸気タービンの併載し、31.9ノットの高速艦となる設計案でした。

併せて、同サイトでも記述があるのですが、上掲の艦尾の推進器周りの構造については、素人目に見ても、理論上は対魚雷防御仕様としてはありかもしれませんが、「H級」後期型の様な巨大艦で、かつ高速航行時に操舵性にどんな影響が出るのか、慎重な検証が必要な気がしますね。ほとんど高速では旋回ができなくなりそうな、あるいは右に左に頭を振り回されそうな、そんな気もします。(The effect such a stern would have on manoeuvrability of so large a ship was not looked into and extensive model tests would have been necessary before such a project could have been carried out.)

「フォン・モルトケ級」(レッドサン ブラッククロスに登場)

前出の佐藤大輔氏の「レッドサン ブラッククロス」には「フォン・モルトケ級」という戦艦が登場します。同級は排水量で見ると「H-42型」の仕様に近い規模の船なのですが、搭載主砲は42センチでも48センチでもなく51センチとされています。「H-42級」と次に掲載する「H-43級」の中間的な仕様として登場しています。

「H-43型」:20インチ主砲搭載

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

「H-42型」の強化型として主砲に508ミリ砲(20インチ砲)が採用され、110000トンを超える強大な戦艦になる計画案でした。ディーゼルと蒸気タービンを併載して30.9ノットの総力を出す予定でした。主砲には「H-42型」でも触れた48センチ砲搭載説もあるようです。

「H-44型」級:「H級」シリーズの最終形、史上最大の戦艦

「H-42型」に続く「H-43型」は初めて10万トンを超える巨大戦艦の設計案でしたが、この巨大戦艦の設計案は次の「H-44型」へと繋がります。

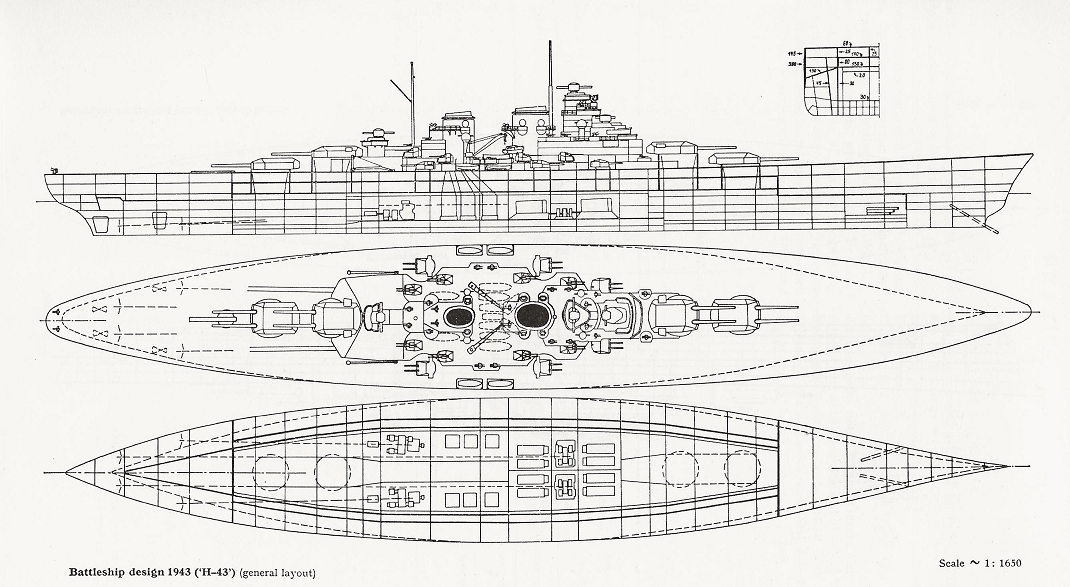

(上図は上掲の The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships から)

「H-44型」は公式な設計案が残る史上最大の戦艦とされています。排水量130000トン、 50.6センチ(20インチ)砲8門を主砲として搭載し、ディーゼルと蒸気タービンの併載で29.8ノットを発揮する、というスペック案が残っています。複数の枝記号を持つ図面が見つかっており、設計案が複数あったかもしれません

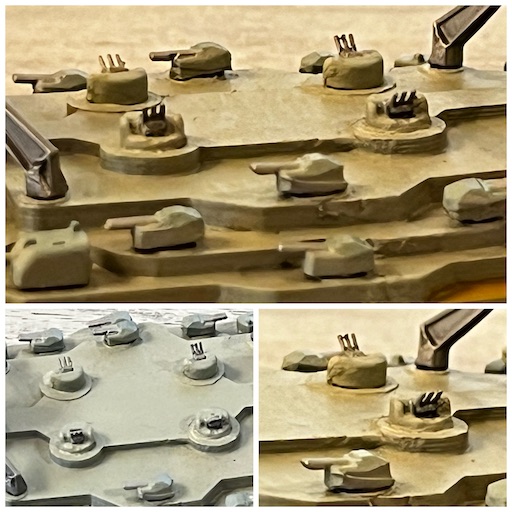

(「H-44型」の概観:293mm in 1:1250 by Albert: 破格の大きさで、いつも筆者が使っている海面背景には収まりません。仕方なくやや味気のない背景で。下の写真は「H-44型」の兵装配置を主とした拡大カット:巨大な20インチ連装主砲塔(上段)から艦中央部には比較的見慣れた副砲塔や高角砲塔群が比較的オーソドックスな配置で(中段)。そして再び艦尾部の巨大な20インチ連装主砲塔へ(下段))

この辺りの資料は「研究段階の計画艦」ということもあって「諸説」が残っていて調べ出すとキリがありません。何か面白い資料があればぜひ教えてください。

「H-44型」のフルハルモデル

(上の写真は「H-44型」モデルの概要:入手した艦底部分にウォータラインモデルを乗せただけで、接着していないので隙間等見えますが、ご容赦を)

少し模型的な話:Albert社の「H級」各形式のモデル

「H級」の1:1250スケールの模型はAlbert社から発表されています。筆者は上掲の「H-44型」以外のモデルを見たことはありませんが、いつもモデルの検索でお世話になっているsammelhafen.deによれば「H-40a型」「H-40b型」(実はこの両形式は明記されていません:H-Klasse Studie A/Bとだけ表記されています)「H-41型」「H-42型」「H-43型」「H-44型」が同社から発表されていることになっています。しかしsammelhafen.deでも写真が掲載されているのは筆者が保有する「H-44型」のみで、他の型式については写真は見つけられませんでした。

Z計画の戦艦総覧

(上の写真は、再生ドイツ海軍の「Z計画」での主力艦整備計画の総覧的なカット:下から「ビスマルク級」by Neptun 、「H-39型」 by Neptun、「H-41型」by semi-scratch based on Superior、そして「H-44型」 by Albert の順)

完全な架空艦「H-45型」のご紹介

これまでご紹介してきた「H級」の諸型式は研究段階という「淡い」状態ながらも何らか計画があったことが確認されていますが、もう一つ都市伝説的な型式「H-45型」が、The Wells Brothers' Battleship Index: Debunking the Later H-class Battleships では紹介されています。

「H-45型」は「実存しない設計案」つまりゲームの中だけで語られている設計案の一つです。

「都市伝説的な」とご紹介したのは、この設計案が、ヒトラーがグスタフ列車砲(800mm砲)を主砲として搭載する戦艦のアイディアについて語った、という設定(史実なのかどうか?)のみを拠り所として、考えられているからです。(投稿には図面が掲載されてます。「ただしなんの根拠もないよ、でもこういう自由な設定は楽しいから、いいんだよ。どんどんいこう」的なコメント付きです:Let us state for the record that there is absolutely nothing wrong with making up purely fictional ship designs for wargames. We do it all the time. It can be fun. It only becomes a problem when people start to believe that these designs were real. Since these are fictional designs, it is difficult to impossible to find good, reliable references on them. We are forced to rely on saved pictures and saved bits of text from defunct websites, as well as personal memories. So, here we present some more-or-less fictional designs that readers might find on the internet:「H45型」に関するコラムの冒頭部分をそのまま引用しています。fictional designsが何度も出てきて、ちょっと嬉しいですね)

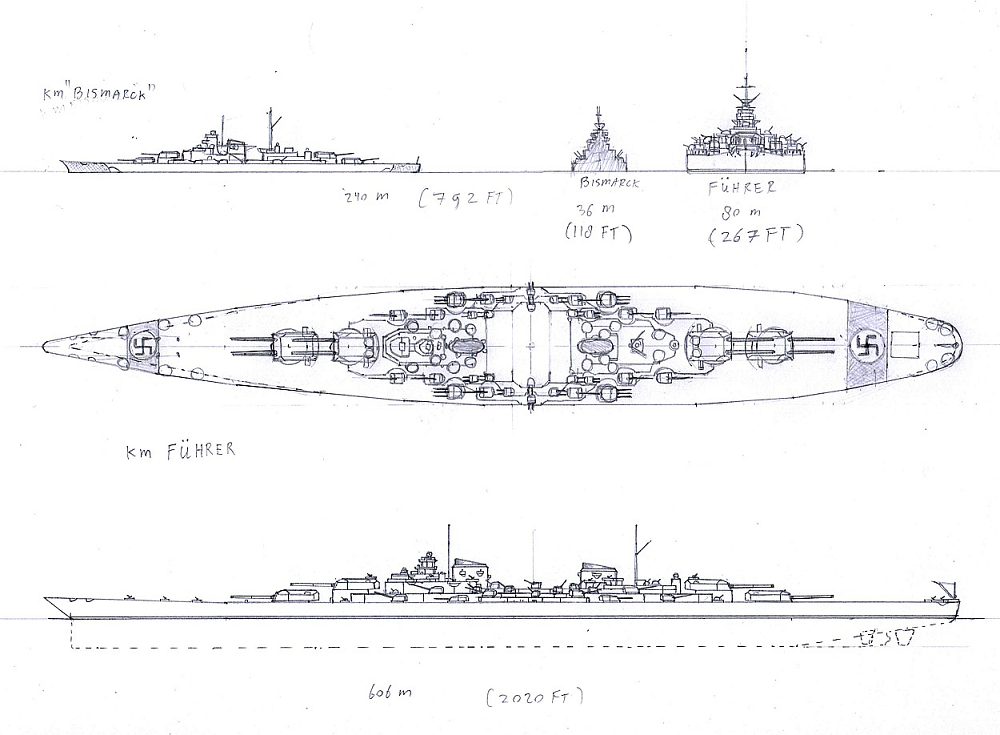

(上図は「H45型」(上記のコラムでは”The (mostly) Fictional H-45 Design”とタイトルがついています)と称して紹介された「オバケ戦艦」:上図の上左に「ビスマルク級」の図が対比として載っているので、大体の大きさがわかっていただけるかと)

”The (mostly) Fictional H-45 Design”と銘打たれた55万トン(一説では70万トン)のまさにモンスター戦艦。全長609メートル、80センチ主砲(グスタフ列車砲)搭載、なんと28ノットの速度が出せる、ということになっています。

架空戦艦「H-45型」のモデル

(「H-45型」戦艦の概観:487mm in 1:1250 by semi-scrached XP Forge model)

(直上の写真は完成したモデルのアップ:巨大な800mm主砲塔を中心に、副砲塔など、「If艦」「架空艦」にありがちな武装満載感が伝わるでしょうか?上段写真では、主砲塔の前には露払い的な副砲塔がみえるのですが、これは「シャルンホルスト級」戦艦の主砲を副砲として搭載しているもので、主砲の巨大さがわかっていただけるかと。そしてその背後の上部構造物の力強いフォルムも印象的だなあと思うカットです)

既述のように、この「H-45型」は完全な架空艦で公式な資料などは、おそらく存在しません。

しかし、資料の提供元である上掲のサイトには、様々なデータが記載されていますので、そこをかいつまんでご紹介しておきます。

満載排水量は617,000トンとされています(「ビスマルク級」戦艦の満載排水量は50,300トン、「大和級」は72,800トン)。全長609m、全幅91.4m(「ビスマルク級」は全長251m、全幅36m、「大和級」は全長263.4m、全幅38.9m)、480,000馬力の機関(後述の航続距離から推測しておそらくオールディーゼル?)を搭載し(「ビスマルク級」の機関出力は137,000馬力、「大和級」は150,000馬力)、8軸推進で28ノットの速力を発揮する設計でした。航続距離は20ノットの速力で30,000浬(「ビスマルク級」は19ノットで8,525浬、「大和級」は16ノットで7,200浬)でした。

「H-45型」戦艦とはどの程度の規模の船なのか

カタログデータは上述の通りなのですが、大きさを直感的に理解していただくために、既存艦の代表としてドイツ海軍最大の戦艦である「ティルピッツ」と、筆者の1:1250スケールモデルのコレクション中、最大のドイツ海軍「H-44型」戦艦と比べてみましょう。

(下から「ティルピッツ」201mm in 1:1250、「H-44型」293mm in 1;1250、「H-45型」487mm in 1;1250 の順)

617,000トンというあまりピンとこない規模の「H-45型」の規模をなんとなく実感していただけたなら、幸いです。

「H-45型」の武装(サイト記載の情報から)

同サイトでは、「H-45型」の武装を以下のように紹介しています。

主砲:800mm砲8門(連装砲塔4基)

副砲:73口径240mm重対空砲12門(単装砲12基):「重対空砲:長距離対空砲」と銘打たれてはいますが、240mmという口径から考えても、想定される射程距離を考慮しても、両用砲と考えるのが至当だと思っています。

対空砲:60口径128mm重対空砲24門(連装砲12基)

その他:77口径50mm砲5門、30mm対空砲58門

搭載機:15機

筆者版「H-45型」の武装(つまり完成したモデルでは)

しかし今回製作したモデルは、モデルに付随していた武装パーツ等に、上記にはない三連装副砲塔などが含まれており、これに刺激を受けた筆者の妄想も加味され、武装に関しては全く別物と言って良いほどに異なっています。

主砲:800mm砲8門(連装砲塔4基)

副砲:54.5口径280mm砲27門(三連装砲塔9基)

長距離対空砲:73口径240mm重対空砲12門(単装砲12基)

対空砲:60口径128mm重対空砲24門(連装砲12基)

その他:30mm対空砲72門(連装砲座36基) 50mm両用砲12門(三連装装甲砲塔4基)

そして搭載機については、これは筆者の独断的な妄想で以下のように設定しています。

搭載機:中型飛行艇3機、水上偵察機9機 射出用カタパルト4基

(「H-45型」戦艦の主要部分の拡大:兵装の配置としては、艦首部の対空砲座を経て、800mm連装主砲塔2基とそれを取り囲む配置の副砲塔(54.5口径280mm三連装砲塔)と240mm重対空砲単装砲塔(写真上段)、艦橋部と周辺の対空砲座群、艦中央部の副砲塔、重対空砲、128mm連装対空砲群、上部構造最上部の50mm三連装対空砲装甲砲塔、大きな煙突その周辺の大型クレーン等、さらに後部艦橋とその周辺の対空砲座群(写真中段)、後部主砲塔2基とその周辺の副砲塔、重対空砲単装砲塔、そして艦尾には航空艤装甲板、4基のカタパルト(うち1基は中型飛行艇射出用の大型)、航空機格納庫へのエレベータ、艦尾の対空砲座群、クレーン等を見ることができます(写真下段))

「H-45型」主要兵装の話

モデルの概観はこれくらいにして、「H-45型」の主要兵装を見ていきましょう。

主砲:800mm 砲

(上の写真は800mm連装主砲塔のアップ:そばに設定された副砲塔は「シャルンホルスト級」戦艦の主砲塔ですので、破格の大きさであることはわかっていただけるかと)

800mm砲は本来はフランスが独仏国境に建造した「マジノ要塞」攻略を目的に製造された巨砲です。クルップ社に3門が発注され2門が完成されました。完成した2門はそれぞれ「グスタフ」「ドーラ」という愛称で呼ばれることとなります。

砲身の重量は1350トン、砲身長47mに及ぶ巨大なカノン砲で、砲弾重量は弾種によって異なり4.8トンから7トンでした。射程距離はこれも砲弾により異なり30−40km、発射速度は1時間に3−4発程度でした。

オリジナルである実存した800mm砲は列車砲として運用されました。大型貨車4両を台車として、複線に貨車を並列配置し専用ディーゼル機関車2両で目的地まで牽引されました。

(80cm列車砲 - Wikipedia から拝借した800mm列車砲の全景(上の写真:複線に貨車を並列配置、というのはこういうことです。これも模型ですね)と牽引に使用されたD331型ディーゼル機関車(下の写真:こちらは本物))

(80cm列車砲 - Wikipedia から拝借した800mm列車砲の全景(上の写真:複線に貨車を並列配置、というのはこういうことです。これも模型ですね)と牽引に使用されたD331型ディーゼル機関車(下の写真:こちらは本物))

実戦ではその製造目的であった「マジノ要塞攻略戦」(1940年)には未完成状態で元より出番がなく、その後も1942年のクリミア半島「セバストポリ要塞攻略戦」(最近、俄に脚光を浴びていますが)、「スターリングラード攻防戦」での実戦参加を数えるのみでした。

数度の実戦参加では、圧倒的な破壊力と命中精度では、航空攻撃などよりもはるかに効果的とされながらも、数回の実戦参加に留まったのは、移動手順の煩雑さ(目的地までのレール敷設、移動、組み立てに数週間を要しました)、それらを運用・支援する兵員・技術者が4000人規模に昇ること、制空権の確保後でなければ航空攻撃に対し全く無防備であること、などがあったとされています。

1945年のドイツ敗戦とともに爆破処分されました。

同砲を主砲として搭載した戦艦:このアイディアへの解としての「H-45型」

「この砲を搭載した戦艦を作ったら」とヒトラーが言ったとか、言わなかったとか、が「H-45型」戦艦への妄想の引き金となった、というお話は既述の通りです。同砲を搭載するにはどの程度の大きさの船が必要なんだろう、という興味から逆に弾き出されたのが「H-45型」戦艦の規模、ということになります。

戦艦に搭載したならば、確かに移動手段を考慮する必要はなくなります。さらに砲塔機構や装填機構も装備されますので、射撃速度も列車砲よりは改善されたはず。実在した世界最大の口径の艦砲とされる「大和」の46センチ砲が、照準等を考慮すると1.5分から2分に1発、というのが現実的な射撃速度だったという記述があったと記憶しますので、おそらく7分から10分に1発程度の射撃速度なら期待できたのではないかと。ちなみに46センチ砲の砲弾重量は1.4トン程度で最大射程42kmとされていますので、破壊力は圧倒的ながらも、射程距離ではほぼ同等と考えていいでしょう。さらに砲身の命数ですが、同砲が100発程度の射撃で砲身交換が必要とされていたのに対し、「大和」の46センチ砲は200発程度の射撃での交換を想定していたようですので、おそらく実用面ではそれほど大きな支障にはならなかったんではないかと考えます。

下の写真では、主砲塔の大きさを比較してみます。左から「H-45型」の800mm連装砲塔、「H-44型」の506mm連装砲塔、「ビスマルク級」の380mm連装砲塔の順で、800mm砲塔がいかに巨大かお分かりいただけるかと思います。

副砲:280mm(54.5口径)砲

(上の写真は副砲として塔刺された54.5口径280mm3連装砲塔の拡大)

この砲は、上掲のサイトには記述のない砲ということになります。

一方、モデル付属のパーツからは、形状・大きさ共に同砲としか考えられず、筆者の独断で筆者のストックパーツから選択することとしました。少しこだわったのは、同じ280mm砲でも、いわゆるポケット戦艦の搭載していた280mm砲(52口径)ではなく、「シャルンホルスト級」戦艦が搭載していた54.5口径砲としたところでしょうか。同砲は52口径280mm砲の砲弾重量の300kgからさらに重量弾化された315kgの徹甲弾を最大仰角40度で40,000 mまで届かせる能力を持っていたとされています。発射速度は毎分3.5発と速射性が高く、射程20,000mで英海軍の「レナウン級」巡洋戦艦の舷側装甲を、15,000mで当時の英海軍の主力戦艦「クイーン・エリザベス級」「リヴェンジ級」の舷側装甲を撃ち抜く能力があったとされていました。

これを3連装砲塔形式で9基搭載し、全周に対し、対艦戦闘の補助を果たすことが期待されていました。

長距離対空砲:240mm(9.45インチ)73口径重対空砲

(上下の写真は240mm重対空砲単装砲塔の拡大(両用砲と紹介すべきかも):上の写真では平射位置、下の写真では対空射撃時の仰角をかけた姿を表しています。「重対空砲」とはいうものの、実質は口径から見ても両用砲、つまり対艦戦闘時においても相当な期待をかけた砲だった、という解釈が適当ではないかと考えています)

筆者は同砲についての具体的な情報を持っていません。実在したんでしょうか?

唯一参考になりそうなのは、上掲の24センチ・カノン砲。この砲はドイツ陸軍が保有していたカノン砲で、攻城砲として使用されました。37kmの最大射程を持ち151kgの砲弾を射出することができました。13mの砲身長を持つ砲でしたが、「H-45型」が搭載していたのは73口径ですので単純計算すると17m超えの砲身長を持つ砲となりますので、別物、ということになります。

実在した陸用砲では4分から5分に1発の射撃速度でしたが、砲塔機構、装填機構を持つ艦載砲、しかもこれを対空砲と想定して使用するとすれば、射撃速度は毎分10発程度は必要だったのではないでしょうか?しかも「H-45型」は後述する「128mm連装対空砲」も装備していますので、同砲を対空砲として使用する必要があったのかどうか、同砲搭載の狙いがどの辺りのレンジの防空権確保にあったのか、疑問が数多く湧いてきます。という次第ですので両用砲と見做して中間距離の対艦戦闘に加え対空戦闘への参加もできた、という解釈が妥当ではないでしょうか?

対空砲:128mm(5.04インチ)60口径高角砲

(上の写真は「H-45型」戦艦の実質的な主力対空砲である60口径128mm連装対空砲の拡大:上段では艦上部構造物の中央部に配置された片舷6基の濃密な対空砲群を。下の写真は連装対空砲塔の拡大を)

60口径128mm連装対空砲は、筆者が知る限りでは第二次世界大戦期のドイツ軍が保有した最大の対空砲です(240mm重対空砲が実在しなかった、という前提ですので、誤りであれば平にご容赦を)。

大都市防空用にドイツ軍が都市防空用に建設した高射砲塔(フラックトゥルム)の屋上に設置された、と言えば、「ああ、あれか」と言っていただけるのではないでしょうか?「H-45型」ではこれを連装砲塔に格納して旋回性等の機動性を持たせて、主要対空砲とすることになったようです。前述の高射砲塔(フラックトゥルム)に設置された同型砲は最大射程は14.800m、有効射程10,000mで、毎分20発の射撃が可能で、「H-45型」に搭載されるものも、おそらく同じような性能を発揮できたのではないかと考えています。「ビスマルク級」等に搭載されていたのは一回り口径の小さな105mm砲を連装砲架に搭載した形で、128mm砲はこれよりも10%程度広い有効射程レンジを有していました。

その他の対空火器

「H-45型」はさらに近接対空火器として50mm砲や30mm対空砲を多数搭載、という仕様になっています。

サイト情報では、5基の50mm砲、58門の30mm対空砲が記述されていますが、モデルでは36基の連装対空砲座がモールドされており、つまり72門の30mm対空砲を搭載していたことになります。

(上の写真は、30mm連装対空砲座の配置位置を示しています:上段から艦首部の10砲座、二段目では艦橋周辺の8砲座、三段目では後部艦橋周辺の10砲座、さらに下段では艦尾部の6砲座、これに加えて3番主砲塔の天蓋上に2基の砲座が設置されており、計36砲座が設置されています)

さらにモデルの艦上部構造物の最上階には4つのターレット跡がモールドされており、おそらく大きさから推察するとモデル製作者はここにも三連装副砲塔を載せようとしたようなのですが、艦重心に対する懸念等から、筆者はここに重い副砲塔を搭載することには抵抗があったため、ここには50mm対空砲の三連装装甲砲塔を乗せることとしました。同砲塔は対空戦闘はもちろんのこと、近距離の対水上戦闘にもその速射性と設置位置の高さからくる優位性で貢献するだろう、という設定です。

(「H-45型」上部構造物の最上階の50mm三連装装甲砲塔の拡大:これはサイト情報にもモデルにもない設定で、筆者オリジナルの配置です)

艦尾の航空艤装・整備甲板

「H-45型」のモデルの艦尾には航空機用の設備があります。サイトにも搭載機15機の記述があり、強力な航空偵察能力を付与されていた設定になっています。

モデルの艦尾には航空機格納庫へのエレベーターがモールドされており、これを起点に筆者は幾分か想像の羽を膨らませました。

まずは航空機の移動用の軌条を置いてみます。さらにカタパルトを配置。15機という搭載機数と艦尾の広さから少し欲張って4基のカタパルトを装備することにします。

さらにこの規模の艦ならば中型の飛行艇も搭載しているかもしれない、などと妄想してみます。例えば艦の規模から言っても中型の飛行艇などは積めないかなあ、などと。

ドイツ軍の中型飛行艇と言えば、BV 138(ブロム・ウント・フォス:BV 138)なんてのが面白いですね。なかなか味のある機体です。

(BV 138の1:1250スケールモデル:BV 138の最大の特徴である双同型の機体、3発エンジン等も見事に再現されています。1:144スケールのモデルもどこかにあったはずだから、それも探してみよう)

載せられないかなあと思ってエレベータとの寸法を当ててみると、あらら、BV 138の方が大きいよ。

(エレベータの載せたカット:はみ出しちゃうなあ)

しかしそこは架空艦のことでもあるので、ではBV 138の両翼を折りたためるように改造したBV 138iを開発した、と言うことで強引に載せてしまいましょう。ついでに中型飛行艇射出用にカタパルトの1基を大型のものに変更します。

水上機揚収用のデリックも3基ほど設置してみましょう。

(上の写真は艦尾の航空艤装・整備甲板の全景(上段):縦横に航空機の移動用の軌条が設置されています。そして艦尾の中央には、識別用(?)の金色のハーケンクロイツも(写真上段)。さらに左舷後方のカタパルトは中型飛行艇射出用の大型のものに(下段左)。艦尾部の中央には航空機格納甲板へのエレベータが設置されています(下段右))

というわけで、筆者版「H-45型」戦艦のご紹介でした。

以上、最後の「H-45型」はともあれ、新生ドイツ海軍(ナチス・ドイツ海軍)の主力艦の開発計画の系譜のご紹介、でした。

次回は冒頭でご紹介した「旧ソ連・ロシア海軍の小型戦闘艦艇」の状況次第ですが、うまくいけばこちらのどこかの艦級の塊のご紹介でも、と思っています。

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。