今回はレイテ沖海戦時の「小沢機動部隊」の続き。

前回、二つの航空戦隊(第四航空戦隊は搭載機を持たない航空戦隊でしたが)をご紹介しましたので、今回は機動部隊の警戒部隊をご紹介します。そういうお話です。

第三十一戦隊:司令官:江戸兵太郎少将

第三十一戦隊は1944年8月にシーレーン防備を目的とした対潜戦闘を主任務に編成された新しい戦隊でした。

ソロモン方面での激戦を生き残った当時既に旧式艦と目されていた「睦月級」駆逐艦の残存艦で構成される第3水雷戦隊を母体として、これに対潜戦闘に特化して設計された「松級」駆逐艦、海防艦、駆潜艇などを加え軽巡洋艦「五十鈴」(防空巡洋艦に改造されていました)を旗艦として編成されていました。

戦隊と呼称されながら、戦隊としてまとまって行動することはなく、船団護衛に分散して投入されることが多かったようです。

小沢機動部隊本隊の護衛部隊には、元々第二遊撃部隊(第五艦隊基幹、志摩艦隊)が当たる予定でしたが、台湾沖航空戦の残敵掃討任務で出撃してしまったため、数日後に発動した捷一号作戦には間に合わず、急遽、第三十一戦隊が小沢機動部隊の直衛任務に就くことになりました。

足の遅い海防艦、駆潜艇などは機動部隊の燃料補給艦の護衛につき、旗艦「五十鈴」と「松級」駆逐艦が機動部隊本隊の護衛に就くこととなりました。この際に軽巡洋艦「大淀」「多摩」、「秋月級」駆逐艦4隻が編入され、旗艦を「大淀」に変更しています。

出撃時の機動部隊本隊の護衛部隊は以下の通りでした。

軽巡洋艦:「大淀」(戦隊旗艦)「五十鈴」「多摩」

駆逐艦:秋月級駆逐艦「初月」「若月」「秋月」「霜月」、松級駆逐艦「槙」「杉」「桐」「桑」

軽巡洋艦 大淀(旗艦)

(直上の写真は、「大淀」の概観。就役時ではなく、連合艦隊旗艦への転用以降の姿を現しています。153mm in 1:1250 by Neptune)

同艦は、レイテ沖海戦では第三十一戦隊の旗艦を務め、後に艦隊旗艦「瑞鶴」の沈没後は機動部隊本隊の旗艦を務めました。

「大淀」の設計と戦歴

日本海軍は米海軍を仮想敵とし、艦隊決戦には、両者の物量の差をを勘案した場合、太平洋を渡洋してくる米主力艦部隊に対する漸減邀撃作戦を展開し、ある程度その戦力を削いだ上で主力艦同士の決戦に移行する必要があるという構想を立てていました。

潜水艦はその邀撃の重要な担い手で、その潜水艦部隊を指揮、誘導する旗艦として有力な航空索敵能力を持ち強行偵察が可能な偵察巡洋艦の建造を計画していまいした。その構想の元「大淀」は建造されました。

(直上の写真:「大淀」竣工時の概観。153mm in 1:1250 by Trident /船体の後部三分の一を締める長大なカタパルトを搭載しています)

当初設計案では航空偵察能力に重点がおかれ、主砲も魚雷も搭載しない設計でしたが、その後、強行偵察を考慮し主砲のみ装備することとなりました。主砲には、「最上級」巡洋艦が竣工当初搭載していた3年式60口径15.5cm砲の3連装砲塔を転用することが決まり、これを2基搭載しました。ja.wikipedia.org

この砲は27000mという長大な射程を持ち(「阿賀野級」に搭載された50口径四十一年式15センチ砲の最大射程の1.3倍)、また60口径の長砲身から打ち出される弾丸は散布界も小さく、弾丸重量も「阿賀野級」搭載砲の1.2倍と強力で、高い評価の砲でした。

75度までの仰角が与えられ、一応、対空戦闘にも適応できる、という設計ではありました。

(直上の写真は、「大淀」の主要部。主砲:「最上級より転用された3年式60口径15.5cm砲の3連装砲塔(上段)。高角砲として搭載された長 10cm高角砲(左下)。艦後部の航空艤装:就役時には、高速水上偵察機「紫雲:の射出用に、艦後部の航空艤装甲板に甲板のほぼ全長に匹敵する長大なカタパルトを装備していました(右下))

併せて対空砲として、日本海軍最優秀対空砲として評価の高い長10センチ高角砲を盾付きの連装砲架で4基、巡洋艦として唯一搭載していました。

その主装備である航空偵察には、当初、新型の長大な航続距離を持ち、戦闘機も振り切ることができる高速を発揮できる水上偵察機「紫雲」が予定され、その運用のために、「大淀」は艦中央に航空機格納庫を持ち、さらにその後部に呉式2式1号10型という形式の圧縮空気型カタパルトを搭載していました。このカタパルトは6tまでの機体を40秒間隔で射出することができましたが、全長44メートルの巨大なものであり、大淀も当初、艦の後部約3分の1を割いて、このカタパルトを巨大なターンテーブルに搭載していました。

しかし1943年の就役時点で、「紫雲」が想定の性能に到達せず、また戦術が航空戦力主導に移行したことから、想定された主力艦部隊同士の決戦とその前段としての潜水艦による漸減邀撃が成立しなくなっており、就役当初は輸送任務、あるいはその支援に従事しました。

その後「大淀」は航空機格納庫を会議室や通信機器の収納スペースに改造、大型カタパルトを通常のカタパルトに変更するなどの手が加えられ、1944年5月から、指揮専用艦として連合艦隊旗艦となりました。

しかし連合艦隊の指揮専用艦としては、司令部施設が狭く、1944年9月、連合艦隊司令部が陸上に移ると、「大淀」は第3艦隊(空母機動部隊:小沢艦隊)に編入され、レイテ沖海戦に参加します。「大淀」は当初、小沢機動部隊の艦隊旗艦を予定されていましたが、小沢長官の「空母機動部隊の指揮は空母で」という希望で旗艦は「瑞鶴」となりました。

米艦載機との交戦で、「大淀」は小型爆弾などを被弾しますが、大きな損害はなく、主砲・高角砲を動員して対空戦闘に持ち前の高い対空戦闘能力を発揮して活躍しました。やがて旗艦「瑞鶴」が被弾傾斜し指揮が困難になると、小沢長官は「大淀」に移乗し、指揮を続けました。

海戦後、奄美大島に帰着し艦隊が解隊された後、「大淀」はフィリピン方面に進出します。途中、砲弾補給などを受けながらリンガ泊地に移動。次いで第2水雷戦隊旗艦となり、ミンドロ島での戦闘支援のための礼号作戦に参加します。この際、米軍機の夜間爆撃で爆弾2発を被弾しますがいずれも不発弾でした。この作戦は第5艦隊(志摩中将)隷下の第2水雷戦隊司令官木村昌福少将(キスカ島撤退作戦に指揮など、最近になって、評価の高い指揮官ですね)の指揮により実施されましたが、木村司令官は作戦直前に旗艦を駆逐艦「霞」に変更しています。水雷戦隊に新加入の「大淀」より水雷戦隊時代から馴染みのある艦を選んだ、と言われていますが、いずれにせよ、投入された部隊は残存艦艇の寄せ集め、でした。「帝国海軍の組織的戦闘における最後の勝利」とも言われますが、実際の戦果はそれほど大きくはなく、さらに既に局地戦での「勝利」が、戦況に大きな影響を与えられる状況ではありませでした。

その後、北号作戦(南西方面に残置された残存稼働艦艇による本土への物資輸送作戦)に参加して内地に帰還しました。

1945年3月から7月までの数次の米艦載機による呉空襲で、当初は対空戦闘を実施したものの、複数弾を被弾し、最後は横転着底した姿で、終戦を迎えています。

Kuma-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真:球磨級駆逐艦:119mm in 1:1250 by Tiny Thingamajigs:3D printing modell :写真の姿は太平洋戦争当時の「球磨」。航空機による索敵能力を得るために、後の改装で5番砲塔と6番砲塔の間に、水上偵察機射出用の射出機(カタパルト)を搭載しています)

本級は「天龍級」の艦型を5500トンに拡大し、併せて主砲を「天龍級」の14センチ単装砲4門から7門に増強しています。雷装としては、53センチ連装魚雷発射管を各舷に2基、都合4基搭載し、両舷に対し4射線を確保する設計となっています。

速力は、同時期の「峯風級」駆逐艦(39ノット)を率いる高速水雷戦隊の旗艦として、機関を強化し36ノットを有する設計となっています。

主力艦隊の前衛で水雷戦隊を直卒する任務をこなすため、高い索敵能力が必要とされ、その具体的な手段として航空艤装にも設計段階から配慮が払われた最初の艦級となり、水上偵察機を分解して搭載していました。しかしこの方式は運用上有効性が低く、「球磨」と「多摩」では、後日、改装時に後橋の前に射出機(カタパルト)を装備し水上機による索敵能力を向上させることになります。

「五十鈴」は5500トン級軽巡洋艦の第二世代の二番艦として建造されました。

開戦時、香港や南方の攻略戦に参加した後、第2水雷戦隊旗艦として南太平洋海戦、第3次ソロモン海戦等に参加しました。その後、米機動部隊の空襲による損傷復旧の際に、全主砲を高角砲に換装するなど、対空兵装を格段に充実・強化した防空巡洋艦に生まれ変わりました。この対空兵装の強化は、既に旧式化した全ての「長良」級巡洋艦に実施される予定でしたが、実現したのは「五十鈴」1艦のみでした。この改装の際に、魚雷発射管の搭載・射出方式を改め、前部連装発射管を撤去、後部発射管を4連装発射管に改め、酸素魚雷の運用能力を持ちました。

(直上の写真は、「長良級」2番艦「五十鈴」の防空巡洋艦への改装後の概観。本来はこれと同等の改装を、「長良級」の他艦にも実施する予定でした)

(直下の写真は、「五十鈴」の対空兵装の配置を少し詳細に示したもの。すべての主砲を撤去し、艦後部に搭載したカタパルトを撤去し、3基の連装高角砲と多数の対空機銃座を増設しています。この改装の際に、「五十鈴」は前述の魚雷発射管の配置、換装を併せて行いました)

跳梁する米潜水艦対策として、対潜掃討を主任務とする第三十一戦隊が編成されると、その旗艦となりました。その後、レイテ沖海戦では、第3艦隊(小沢「囮」機動部隊)本隊の警戒任務に就き、海戦に参加しました。海戦では米艦載機の攻撃により損傷。機動部隊の解散後は第三十一戦隊の本来の任務であった輸送護衛任務につき、1945年4月、スンダ列島の陸軍部隊の撤退作戦に従事中、小スンダ列島スンバワ島沖で米潜水艦の雷撃により撃沈されました。

以上の軽巡洋艦群については本稿以下の回でも色々と触れています。もし興味があれば。

第一次世界大戦以降、本格的な兵器として航空機は急速に発展してゆきます。これに対する対抗手段として、強力な対空砲を多数装備し艦隊防空を主要任務として想定し設計された艦級を各国海軍が開発、あるいは旧式巡洋艦を改装するなどして対応を試みます。日本海軍も当初は「天龍級」軽巡洋艦、「5500トン級」軽巡洋艦を改装するなどの構想を持ちますが、これらの艦艇に関しては、いまだに艦隊決戦での水雷戦闘能力の補完艦艇としての位置付けを捨てきれず、結局専任艦種の建造計画に落ち着くことになるわけです。そのような経緯から当初設計案では魚雷の搭載を予定せず、艦種名も「直衛艦」とされ、巡洋艦クラスの大型艦となる設計案もありました。

(直上の写真は、構想のあった「直衛艦」の概観を示したもの。138mm in 1:1250 C.O.B Constructs and Militarys製 素材はSmooth Fine Detail Plastic)

しかし紆余曲折の結果、駆逐艦としての機能も併せ持つ「秋月級」駆逐艦が誕生する事となりました。

(直上の写真:「秋月級」の概観。108mm in 1:1250 by Neptune:艦首が戦時急造のため直線化しているのが、わかるかなあ?)

同級は空母機動部隊等への帯同を想定するために航続距離が必要とされ、艦型は2700トン級の大型艦となり、この船体に、主砲として65口径長10センチ高角砲を連装砲塔で4基搭載し、61cm4連装魚雷発射管1基と予備魚雷4本を自動装填装置付きで装備しました。速力は高速での肉薄雷撃を想定しないため、やや抑えた33ノットとされました。

(直上の写真:「秋月級」の最大の特徴である65口径長10センチ高角砲の配置と艦橋上部の高射装置)

65口径長10センチ高角砲(九八式十糎高角砲)の話

65口径長10センチ高角砲(九八式十糎高角砲)は、日本海軍の最優秀対空砲と言われた高角砲で、18700mの最大射程、13300mの最大射高を持ち、毎分19発の射撃速度を持っていました。これは、戦艦、巡洋艦、空母などの主要な対空兵装であった12.7cm高角砲(八九式十二糎七粍高角砲に比べて射程でも射撃速度でも1.3倍(射撃速度では2倍という数値もあるようです)という高性能で、特に重量が大きく高速機への対応で機動性の不足が顕著になりつつあった12.7cm高角砲の後継として、大きな期待が寄せられていました。

上記、射撃速度を毎分19発と記述していますが、実は何故か揚弾筒には15発しか搭載できず、従って、15発の連続射撃しかできなかった、ということです。米海軍が、既に1930年台に建造した駆逐艦から、射撃装置まで含めた対空・対艦両用砲を採用していることに比べると、日本海軍の「一点豪華主義」というか「単独スペック主義」というか、運用面が置き去りにされる傾向の一例かと考えています。

(直上の写真:「秋月級」では、高角機関砲の搭載数が次第に強化されていきます)

同級は全艦が太平洋戦争開戦後に就役し、戦時下での建造も継続されたため、次第に戦時急増艦として仕様の簡素化、工程の簡易化が進められました。結果、12隻が就役し終戦時には6隻が残存していました。

駆逐艦 槇、杉、桐、桑

戦時急造を目指す汎用中型駆逐艦

「松級」駆逐艦(32隻)

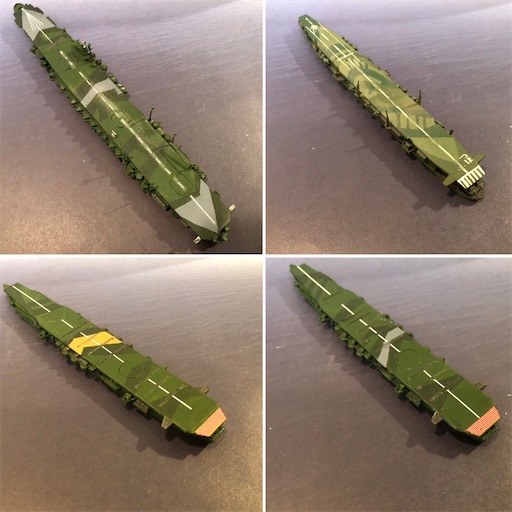

(直上の写真:「松級」の概観。79mm in 1:1250 by Neptune)

「松級」駆逐艦は、日本海軍が1943年から建造した戦時急増量産型駆逐艦です。32隻が建造されていますが、戦時急造の要求に従い急速に建造工程の簡素化、簡易化が進められ、多くのサブグループがあります。

同級の建造の背景として、太平洋戦争開戦後、日本海軍の保有する艦隊駆逐艦は常に第一線に投入されますが、その戦況の悪化に伴い、多くが失われてゆきます。特に、護衛任務・輸送任務等における対空戦闘、対潜戦闘に対する能力不足は顕著で、それらの補完が急務となります。

しかし従来型の駆逐艦級はいずれも建造に手間がかかるため。新たな設計構想と兵装を持った駆逐艦が求められるようになります。

こうして生まれたのが「松級」駆逐艦で、1200トン級の比較的小ぶりな船体に、主砲として40口径12.7cm高角砲(89式)を単装砲と連装砲各1基として対空戦闘能力を高め、併せて対潜戦闘も強化した兵装としました。

(直上の写真:「松級」の主砲:八九式40口径12.7cm高角砲。艦首部には単装、艦尾部に連装砲が、それぞれ砲架形式で搭載されました(前部は防楯付き)。更に下段の写真では、強化された対潜兵装も。投射基2基と投射軌条2条。爆雷の搭載数は最終的には60個まで増強されました)

一方で雷装は軽めとして4連装魚雷発射管1基を搭載し予備魚雷は搭載していません。搭載艇にも配慮が払われ、「小発」(上陸用舟艇)も2隻搭載可能とされ、輸送任務への対応力も高められました。

(直上の写真:「松級」の搭載艇について。旧モデル(下段)では後方の搭載艇が「小発」に見えなくもないのですが、上段の新モデルでは・・・)

トピック:爆雷の搭載数

「松級」の爆雷搭載数は当初36発であったものを「不足」として60発まで搭載数が増やされています。大戦後期に登場した船団護衛専任艦種の「海防艦」の爆雷搭載数が120発でしたので、それでも十分と言えたかどうか。

それでも駆逐艦の中では「松級」は最も搭載数が多く、艦隊駆逐艦の完成形と言われた「朝潮級」「陽炎級」では36発でした。これが艦隊直衛を専任とする「秋月級」で54発と大幅に強化され、更に「松級」では充実する事になります。

この爆雷を2基の投射機(左右に飛ばす装置)と艦尾の2条の軌条(ゴロゴロと艦尾から水中に落とす装置)から、水中に投下する仕掛けでした。

「松級」に話に戻しますと、機関の選択には量産性が重視され、更に生存性を高めるためにシフト配置が初めて選択されました。一方で速力は28ノットと抑えられました。

建造工数の簡素化については1番艦の「松」が9ヶ月でしたが、最終的には5ヶ月まで短縮されています(参考:夕雲級1番艦「夕雲」は起工から就役まで18ヶ月。同級最終艦「清霜」は起工から就役まで10ヶ月)。また同艦級は、艦隊決戦的な視点に立てば確かに速力など見劣りのする性能と言えるでしょうが、その適応任務は輸送、護衛、支援と、場面を選ばず、ある種「万能」と言えなくもないと考えています。

32隻が建造され、18隻が終戦時に稼働状態で残存しています。

上記の駆逐艦の緩急については本稿の下記の回でも触れています。興味のある方は是非。

小沢機動部隊最後の戦闘:エンガノ岬沖海戦

前回ご紹介したように、1944年10月24日、ハルゼー機動部隊の一部を発見した小沢艦隊は艦載機部隊を出撃させます。この出撃は日本海軍空母機動部隊艦載機部隊の最後の出撃となったわけです。

この攻撃はハルゼー機動部隊にはさしたる損害を与えませんでしたが、それでも母艦部隊の存在を知らしめる効果があり、ハルゼーを大いに刺激しました、

その後、25日早朝、米機動部隊の索敵機の接触を受けた小沢機動部隊は、直掩の戦闘機18機を残し、残りの艦載機を全て陸上基地に退避させ、ハルゼー機動部隊を誘引すべく予定の北上行動を行いました。

25日8時ごろには米機動部隊の攻撃第一派が襲来し、この攻撃で「瑞鶴」「瑞鳳」が被弾し、「瑞鳳」は一時的に舵が故障、旗艦「瑞鶴」の通信機能が失われました。この通信機能の喪失は重大で、小沢機動部隊司令部は、米機動部隊攻撃隊の接触を受けたこと(つまり「囮」作戦に成功した可能性があること)を、発信する術を失ってしまいました。更に空母「千歳」は5発の爆弾と至近弾多数を被弾し航行不能になりやがて沈没しました。この攻撃で駆逐艦「秋月」も失われました。軽巡洋艦「多摩」も被雷し一次航行不能となりました。

9時に米艦載機第二派が来襲し、空母「千代田」が被弾。炎上し航行不能となります。小沢長官はこの来襲後、ようやく通信不能の「瑞鶴」から旗艦を「大淀」に移しました。

13時ごろ、第三波が来襲。既に直掩の戦闘機部隊は全て撃墜されたか、燃料切れで着水してしまった(母艦は全て被弾して着艦できなかった)ため、艦隊は上空直掩のない裸の状況でした。「瑞鶴」は7本の魚雷、4発の直撃弾、至近弾多数を受け、大火災を起こし14時過ぎに沈没しました。「瑞鳳」も魚雷2発、直撃弾4発、至近弾多数を受け航行不能となり、15時過ぎに沈没しています。

「千代田」は唯一、残存していましたが、航行不能状態で、軽巡「五十鈴」に曳航が命じられますが空襲等があり思うに任せず、やがて日没以降の処分と生存者救出の命令が出されます。しかし日没を待たずに米巡洋艦隊が来襲し「千代田」を砲撃で沈めてしまいました。

同巡洋艦部隊は生存者救助中の駆逐艦「初月」とも遭遇し、これを撃沈しています。

(レイテ海戦当時の小沢機動部隊の基幹戦力、第三航空戦隊の空母:「瑞鶴」(艦隊旗艦:左上)、「瑞鳳」(右上)、「千歳」と「千代田」(下段):上述の通り、全てこの海戦で失われました)

その後、米機動部隊の第四派攻撃隊が来襲し、「伊勢」「日向」は至近弾を多数受けますが、損害は浸水程度に止まりました。

第一次空襲で被雷し一次航行不能に陥っていた軽巡洋艦「多摩」は、再び航行能力を回復し、沖縄に単独で退避していましたが、途中で米潜水艦により撃沈されました。

小沢長官は残存する水上戦闘艦艇を率いて、「千代田」「初月」を撃沈した米水上艦艇部隊との一戦を企て、一転して南下しますが会敵できず、戦線より撤退し、呉、あるいは沖縄に帰港しました。

本作戦での小沢機動部隊の損失艦は以下の通りです。

空母「瑞鶴」「瑞鳳」「千歳」「千代田」、軽巡洋艦「多摩」、駆逐艦「秋月」「初月」

「囮」作戦は成功したのか?

これは微妙な課題ですね。確かに小沢機動部隊はハルゼー機動部隊を北に誘引することに成功しています。しかし「囮」としての役目を果たすには、まず敵に発見されなければならないわけですが、米艦隊が小沢部隊を発見するタイミングが1日遅かったため、栗田艦隊(第一遊撃部隊)はシブヤン海で米機動部隊の空襲にさらされ戦艦「武蔵」以下を失う大損害を受け、結果、一時北方への退避を欺瞞せねばなりませんでした。この欺瞞機動によって、栗田艦隊と西村艦隊・志摩艦隊の同時レイテ突入に齟齬が生まれてしまい、先に単独で突入した西村艦隊は壊滅、これに続いた志摩艦隊も戦闘らしい戦闘ができないまま撤退せざるをえませんでした。

一方でハルゼー艦隊が小沢機動部隊により北方へ誘引されたことにより、ハルゼー機動部隊の航空援護に大きな空白が生まれ、栗田艦隊はサマール沖海戦で米護衛空母部隊に大損害を与える事ができています。

歴史に「If」は禁物ですが、ではもし(「If」)小沢機動部隊が1日早い24日に米艦隊に襲撃され、「囮」の役目通り北方への誘引を果たしていたとしたら、栗田艦隊は無傷でシブヤン海を抜け予定通りレイテ湾に突入出来ていたのでしょうか?あるいはハルゼーは視野に入れた二つの目標を自部隊を二群に分けてでも、別々にやはり攻撃していたのでしょうか?

ハルゼー艦隊は、ほとんど搭載機を持たない小沢艦隊を撃破するのに約6時間の時間をかけています。この6時間が24日のどの時間帯で使われたのか、この辺りが決め手になってくるのかもしれません。

まあ、考え始まるとキリがない、つまり「If」は禁物、ということかと。

「ブルズ・ラン」:ハルゼーの事情

「ブルズ・ラン」、ハルゼーの小沢機動部隊攻撃は、後にそのような呼び方をされるようになります。これは、ハルゼーが侵攻作戦の主戦場であるレイテ湾防備をガラ空きにして、機動部隊の総力(と言っても一群は補給のために東方海域に向かわせていたのですが)を小沢機動部隊の追撃に振り向け侵攻作戦そのものを危機に陥れたとして、冷静な判断を欠いた蛮行を揶揄して、使われます。

以下はちょっとうがった見方ですが、なぜハルゼーは「ブルズ・ラン」を起こしたのか。

レイテ沖海戦までに日米の空母機動部隊は都合5回の大きな海戦を戦っています。

これから本稿で展開しようとしている「機動部隊小史」でそれぞれ紹介することになりますが、順を追って総覧しておくと「珊瑚海海戦」(1942年5月)「ミッドウェー海戦」(1942年6月)「第二次ソロモン海戦」(1942年8月)「南太平洋海戦」(1942年10月)「マリアナ沖海戦」(1944年6月)となるわけです。そしてこのうち米機動部隊が勝利したのは「ミッドウェー海戦」と「マリアナ沖海戦」で、いずれも空母機動部隊を指揮していたのはミッドウェーまでは彼の指揮下で空母機動部隊の警戒部隊の指揮を取っていたスプルーアンスでした。このことはハルゼーのある種「負い目」になっていたかもしれません。

ハルゼーは開戦時から一貫して空母機動部隊の指揮官を務めていました。積極果敢な攻撃精神を発揮して、真珠湾奇襲直後に、沈滞する艦隊首脳を尻目に日本領マーシャル群島の基地を攻撃、その後、陸軍の双発爆撃機で編成されるドゥーリトル隊を空母から発進させるという離れ技を行い、日本本土を空襲し、士気鼓舞に努めます。

しかし空母戦では常に戦術的には良くて痛み分けで、決定的な結果を出していませんでした。レイテ沖海戦の時には、「今度こそ」と思ったかも。

ちょっと穿ち過ぎか?

レイテ沖海戦の終幕

これまで見てきたように、小沢機動部隊はほとんど搭載機を持たない裸の空母部隊でありながらも、「囮」としての役割を果たしレイテ侵攻部隊に航空援護の傘をさしかけていたハルゼー機動部隊を北方へ誘引することに成功し、栗田艦隊にレイテ湾突入への空白を作り出すことに、ある程度、成功します。

しかし、結果的には栗田艦隊は、この段階でその主攻撃目標を「米機動部隊主力」に変更し、これを求めていわゆる「謎の反転」を行います。

これには栗田艦隊が、北方の機動部隊の「囮」作戦の経緯を知ることができず、全般の戦局が不明のまま、砲戦を交わした米護衛空母部隊を、正規機動部隊の一部と誤認したことが大きな要因と思われます。つまり、小沢艦隊を追って米機動部隊が離れていたにも関わらず、米機動部隊が近くにいる、と思い込んでしまったわけです。この背景には両艦隊がほぼ同時刻に、それこそ全力でそれぞれの海戦(サマール沖海戦・エンガノ岬沖海戦)を戦っており、それぞれ戦況の整理が混乱していたこと、小沢機動部隊旗艦の「瑞鶴」が米機動部隊の第一派攻撃で被弾、通信能力を失い、旗艦を変更するまで米機動部隊の誘引に成功した旨を発信できなかったことなどが考えられます。

本来なら上級司令部が情報を整理するべきなのでしょうが(そのために混乱の少ない後方にいるはずなのですが)、それを担うべき連合艦隊司令部はあまりにも遠い日本本土にあって、それを行なった形跡はなさそうです。

更に栗田艦隊はサマール沖海戦で、護衛空母の艦載機の反撃で重巡洋艦3隻を戦列から失うという小さくない損害を出しており、これも敵空母を正規空母部隊と誤認した要因の一つかもしれません。

しかしこの「反転」の決断を生み出した最も大きな要因は、日本海軍の伝統的構想であり、その設計の基礎であった「艦隊決戦」から「侵攻軍撃滅」へと大きく作戦目的を変更した(はずの)「捷一号作戦」の説明をするためにフィリピンで栗田艦隊参謀長と会合した連合艦隊参謀が、栗田艦隊参謀長の「上陸軍への攻撃の際には、当然、これを阻止しようとする米空母機動部隊との交戦が予想される。その場合、状況次第で攻撃目標を米機動部隊(敵主力)に変更することは差し支えないか」との質問に対し、「差し支えない」と回答してしてしまったことだと考えます。つまり、せっかく作戦主旨を「総力戦目標の実行=上陸軍攻撃=侵攻阻止=南方との資源輸送路確保」とし、実施部隊に大きな目標変革、意識変革(「艦隊決戦から総力戦遂行」へ)を要求したにも関わらず、この回答で従来路線への回帰の可能性(選択肢)を容認してしまったということなのです。

こうして栗田艦隊は幻の米機動部隊を求めて反転し、レイテ湾突入は行われませんでした。

なぜ連合艦隊参謀はこのような選択肢を容認したのか、については、連合艦隊司令部自体が、この戦略の大転換を整理できていなかったということではなかったかと、筆者は推測します。そして、その後の戦局の経緯を見ていくと、ある程度この推測が裏付けられるのではないかと思うのです。

つまり、連合艦隊参謀が来たる「捷一号作戦」で主力部隊となる第一遊撃部隊司令部と作戦主旨説明の会合を持ったのが8月1日なのですが、連合艦隊司令部はその後10月に沖縄・台湾方面に来攻した米機動部隊に対し、「捷号作戦」の骨子であるはずの「侵攻に先駆けて航空撃滅戦を事前展開する米機動部隊に対しては「手当て」程度の反撃にとどめ兵力を温存し、これに続いて来航する上陸軍に全兵力を投じる」という方針を忘れたかのように持てるほぼ全ての基地航空部隊(更に再建途上の機動部隊艦載機部隊までも合わせて1250機あまり)を投入して台湾沖航空戦を展開し、危惧通り、これに続く米軍のレイテ侵攻時には、約1550機の艦載機を展開する米侵攻軍に対し360機足らずの基地航空部隊(第一航空艦隊:30機、第二航空艦隊:約330機)しか投入できないまでに、その航空戦力を消耗しているのです。

連合艦隊司令部自体が(あるいは海軍首脳部が、というべきか)、戦略転換について行けていなかった、ということではないかと思うのですが。

では、栗田艦隊がレイテ湾に突入してたらどうなっていたか、と、またもや「If」の禁忌を犯してみたくなるのは人の常なのですが、すぐに上陸軍砲撃とはいかず、まず西村艦隊を壊滅させた第七艦隊(キンケード艦隊)の6隻の戦艦部隊を中心とした水上艦部対(オルデンドルフ部隊:Task Group 77.2)が立ちはだかります。当然、これを第七艦隊のサマール沖海戦で損害を受けなかった他の護衛空母群(T.スプレーグ部隊:Task Group 77.4.1およびTask Group 77.4.2)が航空支援したでしょう。この航空支援だけでも300機近い艦載機を保有していたはずです。6隻の戦艦は第一次世界大戦期あるいはその後のワシントン体制期の設計による旧式艦と言われたりしますが、そういう視点では栗田艦隊の「大和」以外の3戦艦は同時代の設計で、戦力としては同等以上、と言っていいかと思います。同戦艦部隊は陸上支援砲撃と西村艦隊での対応で砲弾不足にあった、あるいは主砲に不具合があり、西村艦隊への砲戦にも参加できなかった艦があるとかいう情報もありますが、どうもはっきりしません。

いずれにせよ、これらと戦闘を繰り広げるうちにハルゼーから補給を切り上げてレイテ湾へ急行するようにと指示された米第三艦隊、第38任務部隊(Task Force 38)の一群(マケイン群:Task Group 38.1: この部隊は正規空母3隻、軽空母2隻の空母を含んでおり、補給のため小沢機動部隊との戦闘には参加していませんでした)の艦載機が東方洋上から栗田艦隊攻撃に参加したことでしょう。

狭いレイテ湾で東西からの攻勢にさらされて栗田艦隊はやがて壊滅するのでしょう。あるいは何隻かはスリガオ 海峡へ逃げ延びることができるかもしれません。が、さて、上陸軍に何太刀か自慢の巨砲を浴びせられたのかどうか。

ここから先は、まさに歴史の禁忌、「If」の世界ですね。

いずれにせよ、日本海軍の艦隊がこの戦いで戦力としての終焉を迎えたことには変わりはなさそうです。

ということで今回はここまで。

次回は予告通りであれば「日本海軍の空母機動部隊小史」を、その黎明期に遡ってご紹介するミニ:シリーズの始まりです。結構大きな企画になりそうなので、もしかすると小さなトピックを少し挟むかもしれません。

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。