今回は前回に引き続きワイマール共和国海軍の装備艦艇、その更新艦艇のお話を。

少しワイマール共和国海軍についておさらいを。(ほとんど前回と同じ話なので、「わかってるよ」という方はすっ飛ばしてください)

ワイマール共和国の成立とその海軍

第一次世界大戦でドイツ帝国は敗北し、帝政ドイツ自体が崩壊します。

海軍について見ると、大戦前に英国との激しい軍備拡大競争の下で主力艦の保有数では世界第2位の規模を誇っていた帝国海軍だったのですが、その主要艦艇群は講和成立後の抑留地スカパ・フローで「大自沈作戦」を実施し、文字通り姿を消してしまいました。

併せて、大戦後に結ばれたヴェルサイユ条約下で厳しい軍備制限が課せられます。

海軍について見ると、兵員数は15000人以下(参考までにこれからご紹介する前弩級戦艦の乗員定数が700名から800名です)、潜水艦の保有が禁じられ、バルト海諸国への脅威軽減という名目で、自国沿岸部の要塞化、砲台設置などは認めない、現有のものは破壊する、というものでした。

保有艦艇についての制約

保有艦艇についてももちろん制約があり、装甲戦闘艦6隻(予備艦2隻)、巡洋艦6隻(予備艦2隻)、駆逐艦12隻(予備艦4隻)、沿岸用水雷艇12隻(予備艇4隻)その他若干の補助艦艇というものであり、規模的にはかつてのドイツ帝国海軍とは比べるべくもない小規模なものでした。併せて保有艦艇の質的な側面を見ても、実際に保有を許された艦艇は、上述の装甲戦闘艦として保有が認められたものは「前弩級戦艦」でしたし、巡洋艦も石炭専焼機関を搭載した防護巡洋艦であるなど、すべて第一次世界大戦期においてすら旧式艦、第一線戦力とは見做されないものばかりでした。

このような制限下で成立した海軍でしたが、その主要な保有艦艇は以下の通りでした。(()内の数字は就役年次。つまりそれに装甲戦闘艦、巡洋艦は20、駆逐艦は15をそれぞれ加えた数字が、代艦建造可能年次というわけです)

装甲艦6隻

「ブラウンシュヴァイク級」戦艦3隻:「ブラウンシュヴァイク(1904)」「エルザース(1904)」「ヘッセン(1905)」

(上のモデルは1932年の「ヘッセン」(Navis新モデル(NM 11R) :1932年次にワイマール共和国海軍の主力艦であった当時を再現したモデル。「ブラウンシュヴァイク」「エルザース」もほぼ同様の概観でした102mm in 1:1250 by Navis)

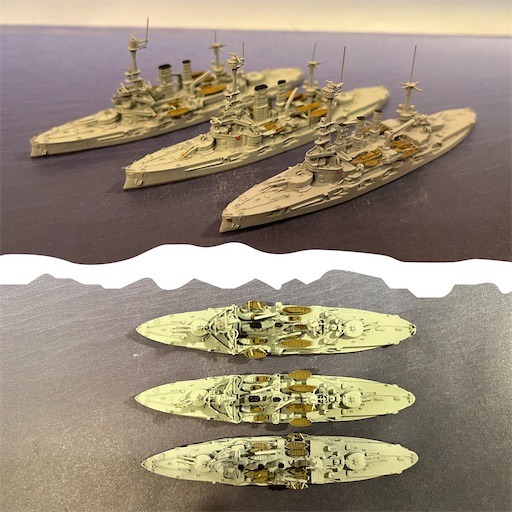

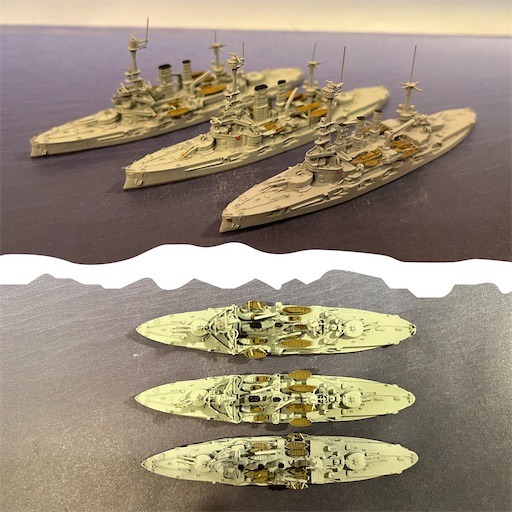

「シュレージエン級」戦艦3隻:「ハノーファー(1906)」「シュレージエン(1908)」「シュレスヴィヒ・ホルスタイン(1908)」

(手前から近代化改装後の「ハノーファー」「シュレージエン」「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」106mm inn1:1250 by Neptun)

巡洋艦6隻

「ガツェレ級」巡洋艦5隻:「ニオべ(1900)」「ニンフェ(1900)」「テーティス(1901)」「アマツォーネ(1901)」「メドゥーサ(1901)」

(「ガツェレ級」の最終艦「アルコナ」の概観:81mm in 1:1250 by Navis:艦橋は艦首部に設置されていますが、マストの位置などが、やはりひと世代前の印象を与えます)

(「ブレーメン級」小型巡洋艦の概観:88mm in 1:1230 by Navis:上掲の「ガツェレ級」よりは若い艦級ですが機関の強化により3本煙突のやや古風な概観をしています)

駆逐艦(予備艦を含め16隻)

「V -1級」大型水雷艇(1912−1913:12隻:V1、V2、V3、V5、V6、G7、G8、G10、G11、S18、S19、S23)

(ワイマール共和国の発足時駆逐艦の主力を構成した「V 1級」大型水雷艇の概観:59mm in 1:1250 by Navis)

「S -138級」大型水雷艇(1910-1911:4隻:G175、V185、V190、V196)

(「S-138級」大型水雷艇の概観:59mm in 1:1250 by Navis:下の写真はワイマール共和国海軍草創期の駆逐艦「V−1級」と「S-138級」の比較)

(これらの艦艇について、詳細は本稿前回をご覧ください)

代艦建造についての制約

条約で当初保有が認めらた艦艇に関しては、一定の艦齢に達したものについて代艦の建造が認められていました。保有装甲戦闘艦・巡洋艦については艦齢20年を超えた場合、駆逐艦・水雷艇については艦齢15年を超えた場合についてを建造する事ができましたが、代艦の建造については制限が課されていました。

装甲戦闘艦の代艦は一万トン以下の排水量、巡洋艦は6000トン以下、駆逐艦は800トン以下、水雷艇は200トン以下という制約があり、上掲の保有数の制限と併せて、沿岸防備海軍以上の規模の海軍をドイツが保有することを認めないものでした。

つまり駆逐艦は1925年から、巡洋艦については1920年から、そして装甲艦は1924年から、代艦に更新する事ができたわけです。

最初の新造軍艦

(軽巡洋艦「エムデン」の概観:125mm in 1:1230 by Neptun)

同艦は巡洋艦「ニオべ」(1900年就役)の代艦として新生ドイツ海軍(ワイマール海軍)が初めて建造した大型軍艦でした。折から、敗戦の戦後賠償が国民に大インフレとして現れる真っ只中でした。ヴェルサイユ条約での巡洋艦代艦の制限枠に忠実に6000トンの船体に6インチ単装速射砲8基、50センチ連装魚雷発射管2基を搭載した、更新巡洋艦として兵装には特に目立った特徴のある艦ではなく、手堅い設計でした。

当初設計では主砲は連装砲塔4基の形式で搭載される予定でしたが、連合国の監視委員会が承認しなかったという経緯があったようです。

(「エムデン」の主要兵装の拡大:主砲は盾付きの単装砲架式で首尾線上に4基、両舷に2基づつ配置されていました。原案では連装砲塔4基で搭載する予定だったようですが、連合国の監視委員会から承認が受けられず、オーソドックスな配置に落ち着いたとか))

その一方で、従来のリベット留めに対し電気溶接を多用して船体の軽量化を図り、機関は石炭・重油の混焼ながら初めてギアード・タービンを採用し速力は30ノット弱に甘んじましたが航続距離を稼ぐなど、幾つかの新基軸を取り込んだ設計で、その後のドイツ艦艇の設計の基盤の発端となった艦でした。

駆逐艦の更新

1923年型駆逐艦(同型艦6隻)・1924年型駆逐艦(同型艦6隻):1926年から就役

(「1923年型」駆逐艦の概観:71mm in 1:1230 by Neptun)

「エムデン」に続いて更新されたのは駆逐艦でした。前述のように代替駆逐艦には800トン以下という排水量の制限があり、同時期に列強が1200トン級の駆逐艦整備を競っていたことを考えると、設計された「1923年型」は小型駆逐艦の分類の相当しやや非力と言わざるを得ませんでした。主要兵装は4インチ単装砲3基、50センチ三連装魚雷発射管2基で、33ノットの速力を発揮することができました。

1924年型はやや艦型を大型化し速力も1ノット向上しました。当初、列強駆逐艦並みの5インチ砲を主砲として搭載する予定でしたが、列強の反対にあい、前級同様の4インチ砲にとどめた経緯があったようです。

(「1924年型」駆逐艦の概観:75mm in 1:1230 by Neptun:下の写真は「1923年型(手前)と「1924年型」の比較)

1923年型・1924年型合わせ12隻が建造され、旧式駆逐艦は第一線から姿を消しました。

軽巡洋艦の更新

「ケーニヒスベルク級」軽巡洋艦(1924年度計画):「ケーニヒスベルク」「カールスルーエ」(1929年就役)「ケルン」(1930年就役)

(「ケーニヒスベルク級」軽巡洋艦の概観:140mm in 1:1230 by Neptun)

前述の駆逐艦の更新と同時期に、軽巡洋艦の代艦建造計画が進められました。(巡洋艦「テーティス」「メドゥーサ」「アルコナ」の代艦)

新生ドイツ海軍が建造した最初の軽巡洋艦「エムデン」がどちらかというと保守的な設計であったのに対し、これに続いて設計された同級は大変意欲的な設計でした。船体は条約制限いっぱいの6000トン級を遵守したものでしたが、機関は重油専焼とした上で、ギアード・タービンと巡航用のディーゼルの組み合わせとして高速航行と長い航続距離の確保を両立しています。速力は32ノットを発揮することができました。船体は広範囲に電気溶接を使用して軽量化が図られました。

兵装には25000メートルという大射程を誇る新型60口径6インチ砲をこちらも新設計の三連装砲塔形式で3基、9門を搭載していました。三連装主砲塔は艦首に1基、艦尾部に2基が搭載されましたが、艦尾部の主砲塔は艦首方向への射線を確保するためにややオフセットされた位置に搭載位置が工夫されていました。

(「ケーニヒスベルク級」軽巡洋艦の主砲塔・その他兵装の拡大。軽巡洋艦で3連装砲塔形式で主砲を搭載したのは、世界初ではなかったかと:艦尾部の主砲塔がオフセット配置されています(右縦写真)。狙いは右舷前方方向への艦尾砲塔の射角拡大だったとか)

88ミリ連装高角砲2基と50センチ三連装魚雷発射管4基を搭載しています(後に魚雷口径を53.3センチに強化)。さらに機雷敷設能力も有し、万能巡洋艦として就役しました。

(「ケーニヒスベルク級」の3隻:手前から「ケーニヒスベルク」「カールスルーエ」「ケルン」の順)

「ライプツィヒ級」軽巡洋艦(1927年度計画):「ライプツィヒ」(1931年就役)「ニュルンベルク」(1935年就役)

(軽巡洋艦「ライプツィヒ」の概観:141mm in 1:1230 by Neptun)

上掲の「ケーニヒスベルク級」軽巡洋艦3隻に続いて、巡洋艦「アマツォーネ」「ニンフェ」の代艦として同級は建造されました。

基本設計は「ケーニヒスベルク級」を継承しましたが、いくつかの改良が行われました。

(軽巡洋艦「ライプツィヒ」の主砲塔・その他兵装の拡大。前級「ケーニヒスベルク級」では艦種方向への主砲射角の確保のために艦尾主砲等のオフセット配置が試みられましたが、船体構造への負担が大きく、行動に制限が生じるほどの欠陥となったため、配置は首尾線上への配置に改められました(右縦写真))

前級のケーニヒスベルク級」は強力な万能偵察巡洋艦を目指し多くの新基軸が設計に盛り込まれました。その一つが軽量化のための電気溶接であり、もう一つが艦首方向への火力確保のための艦尾部砲塔のオフセット配置だったのですが、実はこの組み合わせが艦体強度不足として現れていました。艦尾部主砲塔のオフセット配置による重量不均衡と軽量化構造により荒天時に船体に亀裂が発生するという事故が発生していましt。このため「ケーニヒスベルク級」はバルト海と北海に行動を制限され、同級の重要な任務と想定される通商破壊戦に参加できないという問題が発生していました。

「ライプツィヒ級」ではこれを解消するため、主砲塔のオフセット配置を廃止し、首尾線上の配置とし、船体構造が強化されたため、条約制限の6000トンと公称されましたが、実際にはやや制限をオーバーして完成しました。

(「ケーニヒスベルク級」(左列)と「ライプツィヒ」の艦主要部に比較。煙突が集合煙突に。上述のように艦尾部の主砲等のオフセット配置が廃止され、艦尾の形状も改められました。構造強化もあって結果的に6000トンの制限をやや超過することに)

機関は前級同様、ギアード・タービン(蒸気)と巡航用のディーゼルの組み合わせとして高速航行と長い航続距離の確保を目指しましたが、前級の二軸推進から三軸推進とし32ノットの速力を発揮することができました。

二番艦「ニュルンベルク」

二番艦「ニュルンベルク」では艦橋構造が大型化され、さらに対空兵装を倍増するなど、さらに船体が大型化しています。同艦の建造中にナチス政権が成立し、再軍備、ヴェルサイユ条約の破棄をある程度見据えた設計変更が行われたと考えています。

(軽巡洋艦「ニュルンベルク」の概観:146mm in 1:1230 by Neptun:下の写真は「ライプツィヒ」(左列)と「ニュルンベルク」の比較。同型艦と言いながら、かなり差異があるのがわかります。上段写真では艦橋がかなり大型化しています)

(下の写真は「ライプツィヒ」(手前)と「ニュルンベルク」の概観比較)

(下の写真はワイマール共和国海軍が建造した軽巡洋艦群:手前から「エムデン」「ケーニヒスベルク級3隻」「ライプツィヒ」「ニュルンベルク」の順)

主力艦の更新

「ポケット戦艦」誕生への路

1924年、ワイマール共和国艦隊の主力艦「ブラウンシュヴァイク級」3隻の艦齢が代艦建造可能な20年に達します。これを見越して海軍首脳部は1920年頃から装甲戦闘艦の代替艦の設計の研究を始めます。代艦の建造にあたっては「10000トン以下であること」という制限がありました。これは明らかに前弩級戦艦的な設計を想定したもので、新生ドイツ海軍がバルト海沿岸の警備海軍に徹するという狙いにたてば強力な海防戦艦を建造できることを意味していましたが、これが同時にドイツ海軍をバルト海沿岸の警備海軍に留めておくという戦勝国の狙いでもあったと考えられます。

設計案は実に多岐に渡ったようで、本稿でご前々回、ご紹介した書籍「海防戦艦」に記載されているものだけで、実艦も含め20案に及びます。

(上の写真は本稿で前々回の投稿でご紹介した橋本若路氏の著作「海防戦艦」に掲載された「ポケット戦艦」開発に至る数々の設計案の資料です。併せて下の写真は代表的な思案の図面スケッチ:こちらも同書に掲載されています)

上図を少し、「海防戦艦」での記述に従って整理しておきましょう。

背景として理解しておくべきことは、計画当初はワイマール共和国海軍の仮想敵がフランスとポーランドであったことと、一方で1921年に締結されたワシントン軍縮条約で、「10000トン以下の排水量で、5インチ以上、8インチ以下の口径の主砲を持つ」という巡洋艦の定義が生まれたこと、この二つだと考えています。

II/10(左上): 1923年提出:38センチ連装砲塔2基を主砲として搭載し、速力を22ノットとしたバルト海向けの前弩級戦艦的な海防戦艦案。兵装は強力ですが機動力が不足している、という評価だったようです。

I/10(左中段):1923年提出:上記とほぼ同時期に提出された巡洋艦案で、21センチ連装砲塔4基を主砲として搭載し、速力を32ノットとしていました。いわゆる条約型巡洋艦を意識した設計だと思われますが、主力艦の代替としては装甲が不十分、という評価でした。

II/30(左下):1925年提出:30.5センチ連装砲塔3基を主砲として搭載し、速力を21ノットとした弩級戦艦的な海防戦艦案でした。この辺りから航続力を重視して、主機はディーゼルとされました。

I /35(右上):1925年提出:35センチ三連装砲塔1基を主砲として、副砲に15センチ連装砲塔2基を完備に搭載。速力を19ノットとしたモニター案で、重装甲でした。ヴァリエーションとして装甲を減じて速力を上げた案もあったようです。

V II/30(右中段):1925年提出:30.5センチ連装砲塔2基を主砲とし、15センチ連装砲塔3基を副砲として搭載。24ノットの速力とした高速海防戦艦案でしたが、戦艦としては装甲が不十分、巡洋艦としては速力が不足していました。

これらの諸案に対する検討も含め、1926年の演習の結果、目指すべきが「外洋航行に適した装甲巡洋艦型の艦船」か、「沿岸水域を防御する海防戦艦的性格の艦船」か、が議論され、前者を目指す、という結論が出されました。

そして1926年に提出された試案が次のI/M26案でした。

I/M26(右下):28センチ三連装砲塔2基を主砲とし、速力を28ノットとした、速力で列強の戦艦に勝り、火力で条約型巡洋艦を圧倒できる、というのちの「ポケット戦艦」のコンセプトが具現化された設計でした。

これで方針がすんなり決まったかというと、どうもそうではなく、1927年にも海防戦艦案、モニター案等も提出されています(ちょっと文字が小さいですが、上掲の表をご覧下さい。あるいは、もちろん同書をお求めいただければ。特に宣伝費等をいただいているわけではないですが、本当に凄い書籍です。そりゃもう、嬉しくて、嬉しくて・・・)。

「ドイッチュラント級」装甲艦(192?年度計画:「ドイッチュラント」(1933年就役)「アドミラル・シェーア」(1934年就役)「アドミラル・グラーフ・シュペー」(1936年就役)

(「ドイッチュラント級」装甲艦の一番艦「ドイッチュラント」の概観:150mm in 1:1230 by Neptun)

上記のような試行錯誤を経て、同級は代艦艦齢を迎えた「プロイセン」「ブラウンシュヴァイク」「エルザース」の代艦として建造されました。

10000トン級のいわゆる条約型重巡洋艦並みの船体に、重巡洋艦を上回る砲撃力を搭載し、併せてディーゼル機関の搭載により標準的な戦艦を上回る速力を保有し、かつ長大な航続距離を有する戦闘艦が生み出されました。

10000トンの制約の課せられた船体の条件から、実態としては、戦艦というには装甲は不十分なものでしたが、小さな船体と強力な砲力から、「ポケット戦艦」の愛称が生まれました。

(「ドイッチュラント級」装甲艦の一番艦「ドイッチュラント」主要部分の拡大:大きな主砲塔がやはり特徴でしょうか。艦尾部に置かれている魚雷発射管も)

同級の持ち味は、なんと言ってもディーゼル機関の採用による長大な航続距離と、28ノットの高速を発揮できることで、明らかに長い航海を想定した外洋航行型の装甲戦闘艦でした。この艦が通商破壊活動に出た場合、条約の制限内で指定された11インチ主砲は、その迎撃の任に当たる当時の列強の巡洋艦に対しては、アウトレンジでの撃破が可能でしたし、27−28ノットの速力は、列強、特に英海軍の戦艦を上回わるものでした。これを捕捉できる戦艦は、当時は英海軍のフッド、リナウン級の巡洋戦艦、あるいは日本海軍の金剛級高速戦艦くらいしか、当時は存在しませんでした。

沿岸警備の海軍にとどめておくはずの制約が逆手に取られ、列強の軍縮条約下で生まれた「条約型巡洋艦」という定義に潜むエアポケットのような隙間をつき列強の通商路を脅かす艦船が生まれたのでした。

二番艦「アドミラル・シェーア」

(写真は大改装後の概観:艦首形状、艦橋が装甲艦橋から「ドイッチュラント」のような塔形状に改められています。煙突にファネル・キャップも)

三番艦「アドミラル・グラーフ・シュペー」

(同艦は大戦劈頭の通hそうは海戦に出撃したのち、戦果を上げながらもラプラタ沖海戦で英海軍の巡洋艦部隊と交戦。損傷を受け自沈し戻りませんでした。写真は就役時の姿(?)おそらく最期までこの姿から大きな変更はなかったはず。装甲艦橋が勇壮ですね)

ポケット戦艦(装甲艦)3隻

ある意味、ヴェルサイユ条約の制限下で生まれたワイマール共和国海軍を代表するような艦級だと考えています。ポケット戦艦の俗称が有名ですが、ドイツ海軍の正式艦種名は「装甲艦」です。この名称も連合国の監視委員会を刺激しないよう、あえて「戦艦」と呼称しなかったとか。

(3隻の「ドイッチュラント級」装甲艦:手前から「ドイッチュラント」「アドミラル。シェーア」「アドミラル・グラーフ・シュペー」:下の写真は3隻の最も相違点が表れている艦橋周りから煙突周辺を拡大)

こうして、ワイマール共和国海軍の主要艦艇の更新は「シュレージエン級」戦艦3隻を残し、全て完了します。

(「ドイッチュラント級」装甲艦の就役後も艦隊に止まった「シュレージエン級」戦艦:手前から「ハノーファー」「シュレージエン」「シュレスヴィヒ・ホルスタイン」)

国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の台頭とワイマール共和国の終焉

これらの代艦建造は、実は第一次世界大戦の戦後処理、ドイツにとっては重度の戦後賠償の実行とそれに伴う極度のインフレ、さらには世界的に発生した恐慌という厳しい経済事情下で行われたのです。同時期に、ドイツ国内ではこれらの混乱状況の中で、ヒトラーが率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)が政権を掌握し、1934年にヒトラーは首相に就任、さらに1935年には大統領の権限も吸収し国家元首に就任します。こうしてワイマール共和国体制は終焉を迎えたのでした。

ヒトラーは1935年3月にヴェルサイユ条約の破棄と再軍備宣言を行い、6月には英独海軍協定を締結し、事実上、海軍に関する軍備制限は撤廃されたのでした。

再軍備宣言と英独海軍協定の締結に伴い、ドイツ海軍は潜水艦の保有も認められ、制約のない大型軍艦の建造へと進んでゆくことになります。

今回登場した艦艇群について言うと、代艦駆逐艦として建造された「1923年型」駆逐艦、「1924年」型駆逐艦は、ナチス政権の成立ともに制限廃止を見込んだ1934年型大型艦隊駆逐艦の建造着手と共に艦種が「水雷艇」に変更されました。その登場が列強海軍に衝撃を与えた「ドイッチュラント級」装甲艦(ポケット戦艦)の4番艦以降は設計を見直され、30000トンを超える本格的な戦艦「シャルンホルスト級」として建造されることとなりました。

(「シャルンホルスト級」戦艦の概観:写真は二番艦「グナイゼナウ」:191mm in 1:1250 by Neptun)

「装甲艦=通商破壊艦」の後裔

のちにドイツ海軍の大増強計画「Z計画」の中で、「ドイッチュラント級」装甲艦のコンセプト=大航続力と高速を備えた通商破壊艦は「O級巡洋戦艦」としてより発展的に復活しますが、こちらは第二次世界大戦の勃発により、未成に終わりました。

(未成艦:O 級巡洋戦艦:207mm in 1:1250 by Hansa)

同級はZ計画で建造が予定されていたいわば通商破壊専任戦闘艦でした。

本級は、通報破壊を専任とする為に、前出の「ドイッチュラント級」装甲艦と同様、通商路の防備に当たる巡洋艦以上の艦種との戦闘を想定していませんでした。従ってこの規模の戦闘艦としては、非常に軽い防御装甲しか保有していませんでした。機関には次第に安定感を増してきたディーゼルを採用し、長大な航続距離と35ノットの速力を活かして、極力戦闘艦との戦闘を回避し、神出鬼没に敵の通商路を襲撃することを企図して設計されていました。

計画では32000トンの船体を持ち、主砲にはビスマルク級と同じ15インチ砲を採用し、これを連装砲塔3基に収めていました。

基本、単艦での行動を想定し、複数の巡洋艦との交戦を避けることができるだけの速力を持ち、あるいは運用面では、その強力な火砲で敵艦隊の射程外から、アウトレンジによる撃退を試みる計画でした。

ということで、2回に渡り第一次世界大戦敗戦の結果、ヴェルサイユ条約の厳しい制約のもとで誕生したワイマール共和国海軍の主要艦艇とその更新の目的で建造された新造艦を一覧してみました。

次回は前々回ご紹介した書籍「海防戦艦」に刺激されて、整備が着々と進みつつあるデンマーク海軍の海防戦艦のご紹介を予定しています。

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。「以前に少し話が出ていた、アレはどうなったの?」というようなリマインダーもいただければ。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。