申し訳ありません。前回、「次回はデンマーク海軍の海防戦艦」と予告したのですが、週末に行事参加があり、十分な時間がとれず次回に送ります。

ということで、今回は過去掲載の中から、模型ならでは、と言う投稿を再録しておきます。再録、2度目かも。

お題の通り、テーマとなっているのはいずれも未成艦、計画のみの艦級です。これを模型ならでは、というか、筆者が一人で色々と妄想を膨らませて、思い切り遊んだ、という記録です(今回の再録では「レキシントン級」巡洋戦艦のデザイン・ヴァリエーションが追加になっています。これも過去投稿内容ではありますが、ひとまとめにした感じですので、お楽しみを)。

まず、米海軍のダニエルズ・プランから米海軍初の巡洋戦艦「レキシントン級」のデザイン・ヴァリエーション。

レキシントン級巡洋戦艦は、ダニエルズプランで建造に着手された、米海軍初の巡洋戦艦の艦級です。元々、米海軍は、戦艦の高速化には淡白で、21ノットを標準速度としてかたくなに固守しつづけ、巡洋戦艦の建造、戦艦の高速化には触手を延ばしてきませんでした。

しかし第一次世界大戦の英独両海軍主力艦による「ドッカー・バンク海戦」や「ユトランド沖海戦」の戦訓(いずれの海戦も主力艦隊同士の決戦を両海軍害としながらも、結局、戦ったのは機動力に優れた巡洋戦艦、高速戦艦でした)から、機動性に劣る艦隊は決戦において戦力化することは難しいという情況が露見し、米海軍も遅ればせながら(と敢えて言っておきます)高速艦(巡洋戦艦)の設計に着手した、というわけです。

(背景情報は下記を)

レキシントン級巡洋戦艦の設計当初のオリジナル・デザインでは、34300トンの船体に、当時、米海軍主力艦の標準主砲口径だった14インチ砲を、3連装砲塔と連装砲塔を背負式で艦首部と艦尾部に搭載し、35ノットの速力を発揮する設計でした。

その外観的な特徴は、なんと言ってもその高速力を生み出す巨大な機関から生じる7本煙突という構造でしょう。

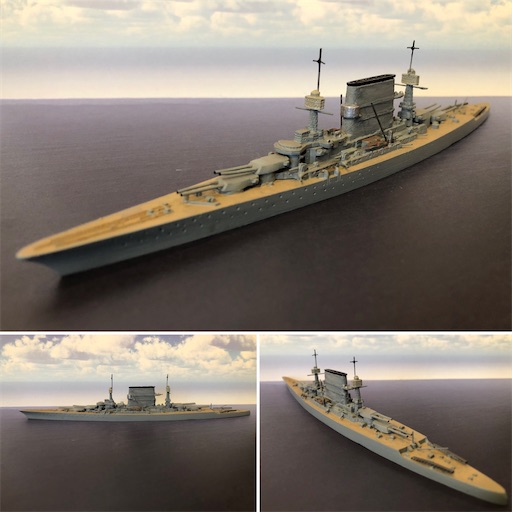

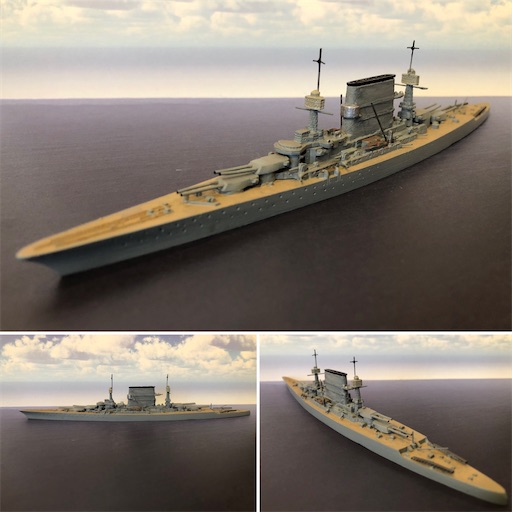

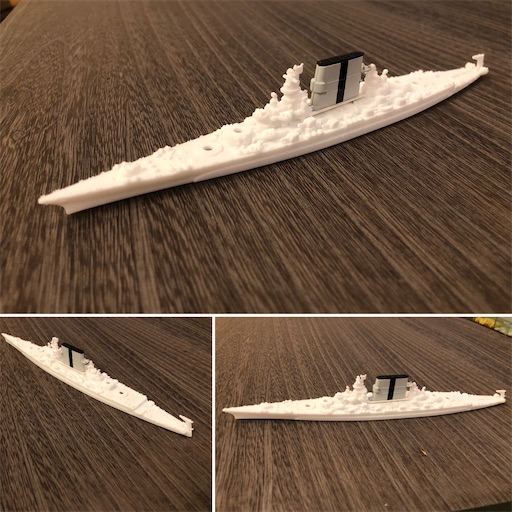

モデルは、Masters of Miitaly社製3D printing modelで、White Natural Versatile Plasticでの出力を依頼していました。

(直下の写真は、到着したレキシントン級巡洋戦艦の塗装前モデルの概観。Masters of Miitaly社製。素材はWhite Natural Versatile Plastic)

本稿で以前に行なった「レキシントン級デザイン人気投票」では、「籠マスト+巨大集合煙突デザイン」に継ぎ第二位という結果で、私も大変気になりながらも、14インチ砲搭載艦というところに少し引っかかりがあり(あまりたいした理由はないのですが、この巨体なら16インチ砲だろう、という思いが強く)、なかなか手を出していなかったのですが、この人気投票に背中を押してもらった感じです。ありがたいことです。(なんでも都合よく解釈できる、この性格もありがたい、と自画自賛)

と言うわけで、下はその完成形。

モデルは非常にバランスの取れたスッキリとしたプロポーションを示しています。どこか手を入れるとしたら、当時の米主力艦の特徴である「籠マスト」をもう少しリアルな感じに、かなあ、とは思いますが、今回は手を入れずに仕上げることにしました。手を入れるとすればいわゆる「鍵」部分を別素材で再現、のようなことになるのかなと思いますが、今のところ、あまり良い素材が思いつきません。

なんかいいアイディアあれば、是非お聞かせください。

上記のように、同級の原案設計の当時には、米海軍の主力艦標準備砲ということで14インチ砲搭載の予定だったのですが、その後、日本の八八艦隊計画が「全て16インチ砲搭載艦で主力艦を揃える」という設計であることを知り、急遽16インチ砲搭載に設計変更した、という経緯があったようです。(実際に建造途上だった「コロラド級」戦艦は本来は14インチ砲搭載の「テネシー級」戦艦の改良型(準同型艦)の予定でしたが、急遽、16インチ砲搭載艦として完成されました)

こうして同級は、結局16インチ砲搭載の巡洋戦艦として着工されるのですが、その後、ワシントン軍縮条約で制約、整理の対象となり、同級のうち2隻がその高速性と長大な艦形を活かして大型の艦隊空母として完成されました。これが空母「レキシントン」と「サラトガ」ですね。

つまり巡洋戦艦としては、同級はいわゆる「未成艦」に分類されるわけですが、その「未成」故に、完成時の姿を想像することは、大変楽しいことです。

筆者もご他聞に漏れず想像の羽を伸ばしたがるタイプですので、今回の「オリジナル・デザイン案」の完成に勢いづいて、筆者の想定するバリエーションの完結を目指してみました。

肝は「煙突」かな?

バリエーション1:二本煙突シリーズ

竣工時:籠マスト+二本煙突

上記リンクにあるように、実際に16インチ砲搭載巡洋戦艦として起工されたものが、完成していたら、と言う想定ですね。

起工当時の米主力艦の標準デザインであった籠マストと、さすがに7本煙突という嬉しいほどユニークではあるけれど何かと問題のありそうなデザインは、実現しなかったんだろうなあ、と、その合理性には一定の納得感がありながら、一方では若干の落胆の混じる(かなり正直なところ)デザインですね。(アメリカの兵器は時として、量産性や合理性にともすれば走り、デザインは置き去りになったりします。あくまで筆者の好みですが、「デザイン置き去り」が、「無骨さ」として前に出るときは、言葉にできないような「バランス感の無さ」につながり、それはそれで「大好き」なのですが(M3グラント戦車、M4シャーマン、F4Fワイルドキャット、ニューオーリンズ級重巡洋艦等がこれに当たるかなあ)、正直今回の「レキシントン・二本煙突デザイン」これは「味気なさ」が先に立つと言うか・・・)

(42,000t, 30knot, 16in *2*4, 2 ships, 213mm in 1:1250 by Delphin :こちらはDelphin社のモデルに少しだけ色を入れた程度です)

最終改装時:塔状艦橋+二本煙突

同級の近代化改装後の姿で、米海軍が主力艦に対し行なった、射撃システムの変更、副砲撤去、両用砲を砲塔形式で装備、上部構造物の一新、等々を実施、と言う想定です。艦様が一変してしまいました。

特に、外観上での米海軍主力艦の特徴の一つであった艦上部構造の前後に佇立する篭マストが、塔状の構造物に置き換えられました。

(直上の写真:舷側に迷彩塗装を施しています。筆者のオリジナルですので、ご容赦を。本級は未成艦であるため新造時の模型は製造されていましたが、近代化改装後の模型までは存在せず、ごく最近になって近代化改装後の3Dプリンティングモデルを発見し、その製作者Tiny Thingajigsに発注をかけ、模型の到着を心待ちにしていました。ベースとなったモデルはこちら)

(直上の写真は、上)と最終改装後(下)の艦様の比較)

バリエーション2:巨大集合煙突シリーズ(こちらは筆者の妄想デザインです)

竣工時:籠マスト+巨大集合煙突

そもそも発端は、ワシントン・ロンドン体制で、巡洋戦艦から空母に転用された「レキシントン」の巨大な煙突からの妄想でした。

この煙突がついている主力艦は、どんな感じだったろうか、作っちゃおうか、という訳です。で、その巨大な煙突の背景には大きな機関があり、元々は7本の煙突が初期の設計段階では予定されていたことを知る訳です。おそらくは転用されたのが「空母」なので、高く排気を誘導する必要があったんでしょうが、まあ、今回はそれはそれで少し置いておきましょう。

完成後に改めて見ると、ああ、半分くらいの高さ、と言うデザインもあったなあ、と。(うう、こんな事に気が付いてしまうと、いつか手を付けるんだろうなあ)

直上の写真は、今回急遽製作した竣工時の「レキシントン級巡洋戦艦」で、籠マストと「レキシントン級」空母譲りの巨大集合煙突が特徴です。

本稿でも以前ご紹介しましたが、本来は下記のTiny Thingajigs製の3D Printing Modelをベースに制作する予定だったのです。

しかしShapeways側のデータ不備とかの理由で入手できず、この計画が頓挫。では、ということで、ebay等で、これも前出のDelphin社製のダイキャストモデルを新たに入手しそれを改造しようかと計画変更。しかし少し古いレアモデルだけに新たに入手が叶わず(ebayで、格好の出品を発見。入札するも、落札できず:ebayは1:1250スケールの艦船モデルの場合、当然ですが多くがヨーロッパの出品者で、終了時間が日本時間の明け方であることが多く、寝るまでは最高入札者だったのに、目が覚めると「ダメだった」というケースが多いのです)、結局、手持ちのDelphinモデルをつぶす事にしました。(つまり、これ↓を潰す事に・・・)

Delphin社のモデルは、こうした改造にはうってつけで、パーツが構造化されており、その構造が比較的把握しやすいのです。従って、少し注意深く作業をすればかなりきれいに分解することができます。今回は上部構造のうち、前後の煙突部と中央のボート甲板を外し、少し整形したのち、Deagostini社の空母「サラトガ」の完成模型(プラスティックとダイキャストのハイブリッドモデル)から拝借した巨大な集合煙突(プラスティック製)を装着する、という作業を行いました。

で、出来上がりがこちら。設計の合理性は爪の先ほども感じませんが、なんかいいなあ、と自画自賛。しかし実際にはこの巨大な煙突は格好の標的になるでしょうから、まず、この設計案は採用されないでしょうねえ。

或いは、上掲の2本煙突デザインでは、7本煙突からこのデザインへの変更の際には機関そのものの見直しが必須のように思うのですが、それが何らかの要因で困難だった(あまりに時間がかかる、とか、費用が膨れ上がる、或いは新型の機関を搭載するには一から設計し直したほうが早い、とか)というような状況で、ともあれ完成を早めた、というような条件なら、有りかもしれませんね。

(やっぱり、煙突の高さ、半分でも良かったかもしれません。ああ、気になってきた!)

最終改装時:塔状艦橋+巨大集合煙突

そして、巨大集合煙突のまま、近代化改装が行われます。米海軍が主力艦に対し行なった、射撃システムの変更、副砲撤去、両用砲をこの場合には単装砲架で装備、上部構造物の一新、等々の近代化改装を受けた後の姿、と言う想定です。

この場合でも、やはり篭マストが、塔状の構造物に置き換えられました。煙突の中央に太い縦線が入れられ、2本煙突への偽装が施されています。

こちらは下記の3Dプリンティングモデルをベースとしています。

このモデルの煙突をゴリゴリと除去し、Deagostini社の空母「サラトガ」の完成模型(プラスティックとダイキャストのハイブリッドモデル)から拝借した巨大な集合煙突(プラスティック製)を移植したものが、下の写真です。

この後、下地処理をして、少し手を加え塗装を施し完成です。

(直下の写真は、巨大煙突デザインの竣工時(上)と最終改装時(下)の艦様の比較)

上から・・・もう説明はいいですかね。

こうやって一覧すると、「どれが好きですか?」と聞きたくなるのですが・・・。また、アンケートかよ、という声が聞こえてきそうなので、今回はやめておきます。

ともあれ、合理性はさておき、やはり巨大煙突、いいと思うんですがねえ。

バリエーション2.5:修正巨大集合煙突シリーズv2

これまでのところで、上記には何度か「煙突の高さ、半分でもいいかも」という筆者の心の声が出てきています。では、この機会にやってしまえ、というのが「バリエーション2.5: 修正巨大集合煙突シリーズv2」です。

竣工時:籠マスト+巨大集合煙突

単純に煙突を60%くらいの高さに調節してみた、ということです。模型製作的には、煙突をゴリゴリ短く切断して換装する、と言って仕舞えば味気ない作業です。が、その効果の程は・・・。

(就役時の姿を想定したモデル:下の写真は、煙突の高さを修正した前と後の対比/修正前が上段。ちょっとなんとなく落ち着いた感じでしょうか?)

最終改装時:塔状艦橋+巨大集合煙突

基本的に使用した煙突の高さは、ほぼ前出の就役時と同じくらいに調整しました。

そして同じく、煙突高の調整前と後の対比。

(上段が調整前=空母「レキシントン」と同じ高さの煙突を使用/下段は調整後)

就役時、最終改装時、いずれも煙突の高さ修正後の方が、少し説得力が上がったような気がしませんか?この写真ではわからないけど、特に後ろからのカットを見ると・・・。

そして、一応、下の写真で、バリエーションの一覧を。

(上から原案(7本煙突)、二本煙突就役時、二本煙突近代化改装後、集合煙突就役時、集合煙突近代化改装後)

・・・と、これで気になっていた「煙突高」の調整問題が一応筆者の中では一段落。ああ、すっきりしました。

と、ちょっとはしゃいだ「レキシントン 級」のお話でした。

「A -140号計画(大和級計画案)」のデザイン・ヴァリエーション

次は「A-140号計画艦(いわゆる「大和」ですね)」のヴァリエーションから最大の特徴である18インチ主砲を全て艦首部に集中配置したA-140a計画艦のモデル作成を。

「A-140計画艦」とは

まず、「A-140計画艦」のお話です。

「A-140計画艦」は、「大和級」戦艦の設計にあたり検討された種々の設計案を指しています。「大和級」戦艦が日本海軍の140番目の主力艦設計案に基づく艦であったため「A -140計画艦」と呼称されています。

その設計案が20数案あったことはよく知られています。例えば排水量では50000トン案から70000トン案、主砲も18インチ砲10門搭載案から16インチ砲9門搭載案等々、種々検討されて、最終案として纏まったのが我々が知る「大和級」ということになります。

今回製作したモデルは、その中でも筆者が特に気になっていた最初期の案、いわば「主砲前方集中配置案」とでも呼ぶべき「A-140a」をベースにし、これに「大和級」建造の実現技術を反映した形としています。

実際の計画案とは寸法等が異なり、手持ちモデルからのスクラッチではやや工程が多くなり過ぎ、ともすれば手に負えなくなりそうだったので、他のディテイルの再現はさておき、この「主砲前方集中配置」だけでも再現できないか、というのが筆者のぼんやりとした、しかしある種割り切った「想い」を形にしたものとなっています。

(A-140a案の資料を示しておきます。諸々、Net上で見つけた資料から)

「大和級」設計案での機関に関する議論

「大和級」の多様な設計案の一つの重要な軸は、主機選択の変遷であったと言ってもいいかもしれません。

資源の乏しい日本にとって、燃料問題は常に重大な課題であり、従って高速力と航続距離を並立させることを考慮すると、燃費に優れるディーゼル機関の導入は重要な目標であったわけです。さらに大型潜水艦用のディーゼル機関の開発の進展など、これを後押しする要素も現れ始めていました。

このため原案はタービン機関のみの搭載案でしたが、その後の案は全てディーゼル機関とタービンの併載案、あるいはディーゼル機関のみの搭載案、でした。

艦隊決戦の想定戦場を、日本海軍はマーシャル諸島辺りとしていたので、航続距離はできるだけ長くしたかった、そういう事ですね。

最終的には、当時のディーゼル機関の故障の多さ、性能不足(潜水艦なら「大型」と言っても2000トン程度、1番大きな潜特型(伊400型)でも3500トン程度だったのですが、10000トン級の潜水母艦「大鯨」のディーゼル機関は所定の性能を発揮できませんでした)から、工期との兼ね合いを考え、結局ダービン機関のみの搭載案が採用されましたが。「大和級」他の戦艦群が大戦中に後方(トラック等)からなかなか前に出れなかった理由の一つは、この辺りにありそうです。

この辺りの経緯、「A-140計画」よりもかなり遡った時点から詳しくまとめてくださったサイトを見つけたので、ご紹介しておきます。(大変面白い!)

そして制作へ

制作の発端は京商製「大和」「武蔵」の1:1250モデルのストックを棚の奥から発見したこと。京商製のこのモデルは、樹脂製のパーツで構成されており、下の写真にあるように非常にバランスが良く、かつディテイルもかなりしっかり作られています。

ただ、大変惜しいことに、船体の長さが197mmで、一般に知られている「大和級」の船体長263.3mの1:1250モデルとしては、やや船体長が短いのです(Neptune社製のモデルは約210mm)。このため筆者の1:1250コレクションには加われず、長い時間、デッドストックとして棚の奥に眠っていました。これが4隻発見された(単に筆者が忘れてただけなんですが)わけです。(就役時=副砲塔4基搭載を再現した「武蔵」が3隻と、対空兵装強化後の「大和」が1隻)

(京商製の「武蔵」立派な台座に乗っています。ディテイルはバッチリです。下段はDelphin社製の船体との大きさ比較。約13mm短い!)

よく見ると、船体長こそ短いものの、その他の主砲、副砲、上部構造等はそれほど小さいわけではなく(まあ、誤差程度、小振りではありますが)、 ムクムクとこれを何かに生かせないだろうか、とイタズラ心が蠢き始めました。

「大和級」で残っているものと言えば・・・

そもそもこのブログは、実は筆者が「大和級」のバリエーションとして海上自衛隊のイージス護衛艦「やまと 」を制作したところからスタートしています。かつ、筆者の制作していた「八八艦隊」の戦艦群バリエーションの完成と、超「大和」、スーパー「大和」などのコレクションを備忘録的にまとめておきたい、という想いからスタートしています。

(以下のリンクは、上記に関連しそうな回を総覧したもの。ちょっと手前味噌な宣伝ぽくて申し訳ないですが。よろしければお楽しみください)

というようなわけで、今回発見された京商製のモデル以外にも、これら「大和級」のバリエーション制作過程で、お蔵入りした試作品、あるいは制作のための部品取りで入手したモデルのストックなどがいくつか眠っているのです。

(上の写真:眠っていたDelphin社製「大和」の船体部分(上段および下段左)と、京商製「武蔵」就役時モデルの上部構造と主砲塔(下段右))

これらを組み合わせて、比較的大きなモデル改造を伴う「A-140計画艦」のうち「主砲前部集中搭載案」を実現してみます。

「A-140計画艦」から、「A-140a主砲正艦首向配置」の制作

「A-140a計画艦」では主砲の前部集中配置で防御装甲の配置を効率化し、タービンとディーゼルの混載と共に、日本海軍悲願の高速性と長い航続距離を両立させることを目指しました。

(上の写真:戦艦「A-140a主砲全部集中搭載・正艦首向き配置案」の概観)

(直上の写真:「大和」(奥)と「A -140a計画艦:主砲正艦首向き搭載案」の概観比較:「A -140a計画艦」がほんの少し小振りで、主砲搭載位置の差異など見ていただけるかと。何故か主砲前部集中配置の方が、機動性が高そうな気がしませんか?写真ではわかりにくいですが、煙突が「A -140a計画艦」の方がやや細く、タービンとディーゼルの混載だから、と無理やり・・・)

「A-140a号計画艦」主砲塔山形配置案の制作

(戦艦「A-140a主砲山形配置案」の概観:主砲の配置位置がよりコンパクトになっていることがよくわかります。主砲配置以外は上掲の「A-140a主砲正艦首向き搭載案」と同じスペックです)

そして次に制作したのは、主砲の山形配置案(重巡「那智級」などでお馴染みの配置)です。後方への主砲斉射界を広く取ることができると言う点と、主砲弾庫をコンパクトにまとめられる、と言うメリットもあるかも。もしこのメリットがあるとすると、機関に余裕を持たせることができたかもしれませんね。

(直上の写真:主砲配置と副砲配置の拡大カット)

(下の写真は「主婦正艦首向き搭載案」と「主砲山形配置案」のレイアウト比較:中段は主砲の前方斉射の射角比較。下段は後方斉射の射角比較。かなり両者の斉射射角に差があることがわかります)

「東郷元帥は戦艦の主砲は首尾線の砲力を重視せよ、とおっしゃった」というお言葉が、こういう場合にも影響するのかな?

残り1隻分のストックをどう使おうか

こうして2隻を製作した後、残り1隻分のストックで、対空兵装の強化改装後を制作するか、副砲を「A-140a」案に準じて艦尾部に集中配置する艦を作成するか、迷っていました。副砲の集中配置案がいまいち筆者の感覚にしっくりこなかった、というところに迷いの源泉がありました。

「A-140号計画艦」副砲集中配置案の制作

上記にうだうだと書いていますが、結局製作したのは「副砲集中配置案」でした。

(「A-140a計画艦」の副砲艦尾集中配置デザイン:副砲塔の配置位置は原案の「A-140a」に近いものにしてみました。両舷副砲の配置はもう少し後方でも良かったのかも。副砲塔の配置以外は上掲の「主砲正艦首向き搭載案」と同じスペックです)

この副砲の集中配置は当初「感覚的に好きじゃない」と、上記に先行して製作したモデルでは実艦と同じ副砲塔2基を上部構造物の両脇に配置したものにしていたのですが、ストック部品が残り一隻となったところで、結局、「模型的に面白い」と思われたものを作成することにしました。

(上でご紹介した「主砲正艦首向き搭載案」とのレイアウト比較)。

副砲塔の配置は意外と違和感がないかも。これはこれでアリかもしれないなと、制作してみて思います。作った意味があった、ということでしょうかね。どうですか、なかなか「面白い」と思いませんか?作ってみないとわからない!(模型作ってて良かったなあ)

ちょっと未練がましく:対空火器強化案の再現にもトライしてみます

せっかくなので(と言うか、副砲塔の艦尾集中配置でがらんとあいた上部構造物の両脇が気になったので)、対空火器強化案の制作用に準備しておいた両舷の対空砲座増設パーツを仮置きしてみます。(マスキングテープでそっと固定して設置してみました)

なんとなく「大和級」の実艦で見慣れた配置なので、違和感はありません。しかし実際にはかなりの重量増になるでしょうね。速力低下や復元性に課題が間違いなく出たでしょう。

しかも下の比較カットでわかるように、両舷の副砲塔の射界は大きく制限されてしまいます。やはり対空火器強化の際には実用性と重量を考慮すると、両舷の副砲塔は撤去されるべきだ、ということでしょうね。もしかすると副砲は全て撤去、でも良いのかもしれません。

「A-140a号計画艦」デザインバリエーションの一覧

この船は横からのシルエットではあまり違いが出ないですね。もっと言うと、デザインヴァリエーションの幅が狭いのかも。

まあ、お決まりの質問ですが、どれが好きですかね?

と言うわけで、今回は模型なら、こんなこともできるんですよ、と言うことで。

次回は、今度こそ「デンマーク海軍」の海防戦艦をお届けする予定です。

もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。