第2次防衛力整備計画以降、国産護衛艦の建造が本格化した。

この時期に、海上自衛隊の護衛艦種の整備方針、並びに基礎となる建艦技術、兵装方針等が確立してゆく。

DDE いすず級護衛艦 (1961- 同型艦・準同型艦 4隻)

Isuzu-class destroyer escort - Wikipedia

第1次防錆力整備計画(1次防)に準じ、沿岸部での対潜哨戒、船団護衛を主目的として建造された乙型(小型・沿岸部用)護衛艦である。(1490トン)

大きな特徴としては、初めて遮浪甲板型という船型が取り入れられた点である。この船型は、通常の平形甲板型の船体にさらに一層の全通甲板重ねた船型であり、これにより格段の船内スペースを確保することができ、発達著しい電子装備類、空調機器に対するスペースが確保され、併せて居住性が格段に改善された。以降の護衛艦の船型の基礎となった。

主機はディーゼル機関を採用し、25ノットの速力を発揮した。

主砲には、前回紹介した「あやなみ級」で採用された50口径3インチ連装速射砲(アメリカ製のMk.33をライセンス生産した57式)を艦首・艦尾に1基づつ搭載した。

本砲は半自動式砲で、ラピッドファイアと呼称され、毎分45発(砲身あたり)の射撃速度を持つ優れた砲である。

対潜装備としては、初めてヘッジホッグを廃止し、「あきづき級」と同じくMk,108対潜ロケット砲と対潜誘導魚雷を搭載し、更に爆雷投射機と投射軌条を装備している。

Mk.108対潜ロケット砲は、ロケット弾を目標近辺に投射し、搭載する磁気信管で目標を感知させ炸裂させるもので、250−800メートルの射程を持ち、毎分12発投射することができた。

(筆者はこの対潜ロケットが大好きです。というのも小学生の頃の愛読書、小沢さとる先生の名作「サブマリン707」に登場していまして、なんと未来的な(SFなんて言葉知らなかったからね)すごい兵器なんだろう、というのが原体験なのです。興味のある方は是非ご一読を)

本砲は、期待の新兵器として導入されたものの、 不発率が高いなどの欠陥を抱えており、運用部隊には不評で、後にM/50のライセンス生産版である71式ボフォース・ロケット・ランチャーに換装された。

ja.wikipedia.org

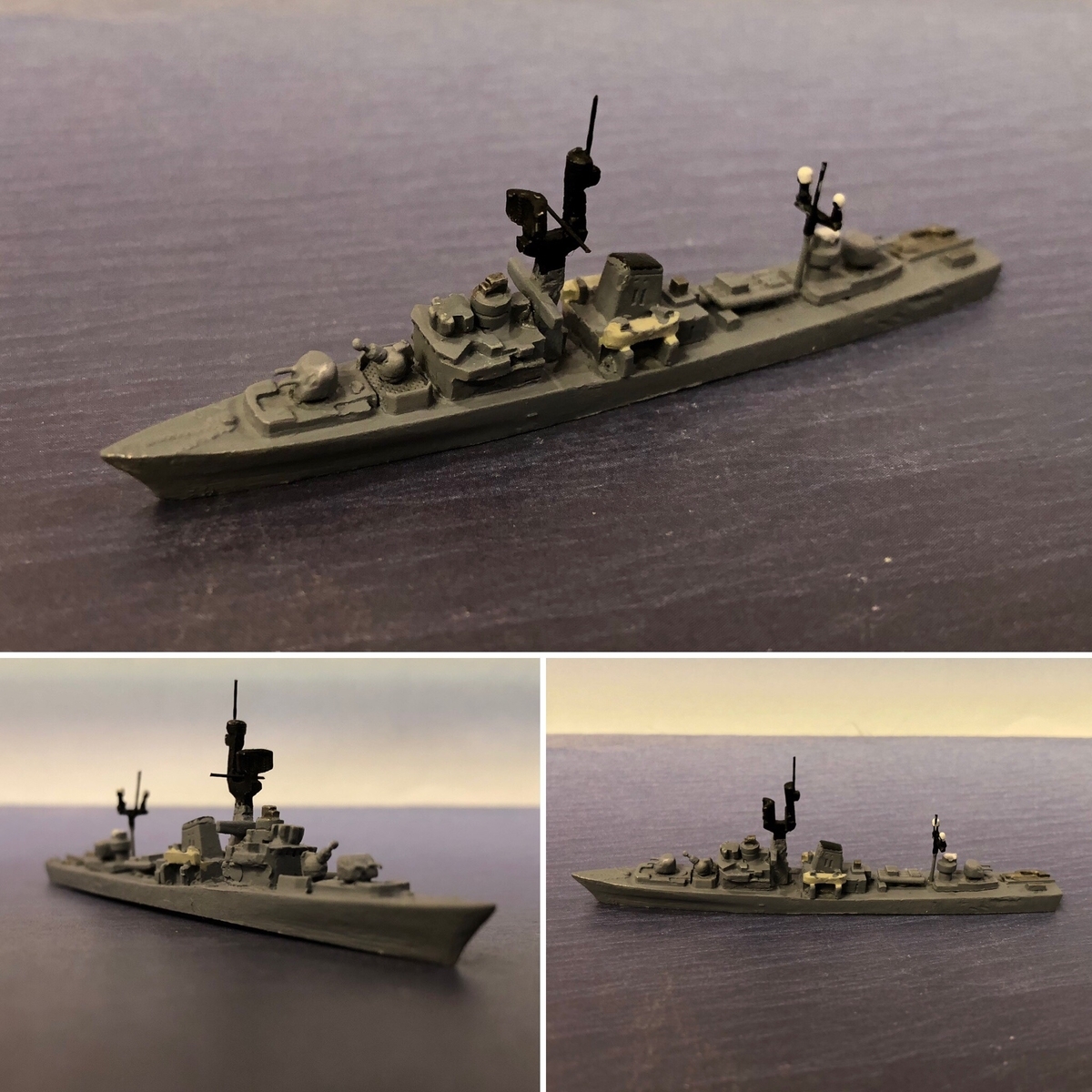

(74mm in 1:1250 実はいすず級のモデルは、1:1250スケールではどこを探しても見当たらない。そこでほぼ寸法等が近いDelphin社のちくご級をベースにセミスクラッチしたものが、直下の写真。武装は最近よくお世話になっているSNAFU store製のWeapopn setを用いた)

(筆者の大好きな対潜ロケットは、前回紹介したHansa社製の「あきづき級」のモデルから移植した)

DDG ミサイル護衛艦 あまつかぜ(1965- 同型艦なし)

海上自衛隊初の艦対空ミサイル搭載艦、いわゆるミサイル護衛艦で、1次防で1隻のみ建造された。 次級のたちかぜ級護衛艦「たちかぜ」の就役までの11年間、当時は海上自衛隊唯一の艦対空誘導ミサイルの搭載艦であり、その後も数次に渡り段階的にミサイル護衛艦が導入されたため、自衛艦としては異例の30年の長期間、現役にあった。

船型は、上述の「いすず級」護衛艦で導入された遮浪甲板型を採用し、機関には蒸気タービンを搭載し、33ノットの速力を得た。(3050トン)

海自初の艦対空ミサイルシステムとして、当時米海軍で採用されつつあったターターシステムを導入した。

本システムは、後にイージスシステムが採用されるまで、デジタル化等の改善を重ねながら長らく海上自衛隊の基幹艦対空システムとして、本艦を皮切りに「たちかぜ級」、「はたかぜ級」護衛艦に搭載された。

他の主要兵装としては、主砲には前出の50口径3インチ連装速射砲2基を搭載し、その他対潜兵器としてはヘッジホッグと対潜誘導魚雷を搭載していた。

後にアスロック(後述)8連装発射機を追加装備し、対潜能力を向上させ、次世代護衛艦と火力を同等にするなどの改装を受けた。

(104mm in 1:1250 Hai製モデルをベースに主砲塔のみSNAFU store製のWeapopn setに換装。アスロック等最後を再現してみた)

DDK やまぐも級護衛艦(1966- 同型艦:前期型・後期型 6隻)

Yamagumo-class destroyer - Wikipedia

第2次防衛力整備計画で前期型3隻、3次防・4次防で後期型3隻が建造された。

建造に当たっては、次級である「たかつき級」護衛艦との役割分割が構想され、いわゆるハイ・ロー・ミックス構成として、本級はDDK(対潜業務)として設計された。(前期型2050トン・後期型2150トン)

船体遮浪甲板型を採用し、機関にはディーゼルを採用した。採用された機関は、小型の艦型による少ない燃料搭載にも関わらず長い航続距離をもたらしたが、一方で27ノットの速力に甘んじざるを得なかった。

(90mm in 1:1250 Hai製モデルをベースに主砲塔のみSNAFU store製のWeapopn setに換装)

兵装としては、海自で初めてアスロックを搭載した。

アスロックは対潜誘導魚雷をミサイルの先端に弾頭として搭載したもので、発射後は、事前に入力された飛翔距離で弾頭(魚雷)が切り離され、パラシュートにより軟着水した魚雷が捜索パターンで目標を探知し撃破する、というものであり、着水後の魚雷による目標補足能力の活用から、従来の対潜ロケットとは次元の異なる長射程での攻撃が可能となった。(射程:800-9100m)

当初は専用の8連装ランチャーからの発射が主流であったが、ターター・システム(Mk.26 GMSL)、あるいはVLSなどからの発射も可能となった。

他の兵装としては、主砲には既述50口径3インチ連装速射砲2基を搭載、対潜兵器としてこれも既述71式ボフォース・ロケット・ランチャー、対潜誘導魚雷を搭載した。

Takatsuki-class destroyer - Wikipedia

第2次防衛力整備計画で、前出の「やまぐも級」護衛艦で既述の通り、「やまぐも級」とのハイ・ロー・ミックス構成の構想の下、有力な対空・対潜戦闘能力を持つ多目的護衛艦(DDA)として4隻が建造された。

(106mm in 1:1250 Hai製モデルをベースに主砲塔のみSNAFU store製のWeapopn setに換装)

船型は海自標準となってきた感のある遮浪甲板型を採用し、主機には蒸気タービンを搭載し、32ノットの速力を得た。

主砲には新型の54口径5インチ単装速射砲(Mk.42)を採用し、これを艦首・艦尾に1基づつ計2基を搭載した。

本砲は毎分40発という高い射撃速度を誇り、23000メートルに達する射程距離と、同時に導入された全自動FCS(射撃指揮装置)と併せて、強力な防空圏を構成することができた。

他の兵装としては、既述71式ボフォース・ロケット・ランチャー、対潜誘導魚雷、アスロックに加え、さらに長距離の射程を目指しDASH無人対潜攻撃ヘリコプターを装備した。

アスロックを超える長い射程の確保に期待されたDASHであったが、本家の米海軍では事故が多発するなど不評であり、1969年に運用が中止され、これに連動して部品の供給等は停止した。これに伴い、海自でも運用が中止された。

FRAM改装

これまでに記述したように、本級は非常に有力な戦力であったが、ミサイル化の流れの中で装備には陳腐化が目立つようになった。一方で、急速な新戦力整備にも限界があるため、FRAM(艦隊再建近代化計画)の名の下に、同級の「たかつき」「きくづき」に対して大規模な改装が行われ、当時新鋭のはつゆき級と同等の戦力化が目論まれた。具体的な内容としては、艦尾部の5インチ砲、これも艦尾部にスペースを取っていたDASH関連装備を撤去し、短SAM(シースパロー)、ハープーン艦対艦ミサイル、20mmCIWS、および種々の電子装備の換装、追加などが行われ、8年程度の艦齢延長を目指した。

(直下はFRAM改装後のたかつき級。Amature Wargame Figuresの3Dモデルをベースに、武装をSNAFU store製のWeapopn setから転用)

(FRAM改装前後のたかつき級を比較。奥がFRAM改装後。改装前のたかつき級は艦尾部に大きなDASH運用スペースが取られている事がよくわかる)

Minegumo-class destroyer - Wikipedia

前出の「やまぐも級」護衛艦をタイプシップとして、DASHを主兵装とした対潜護衛艦として建造された。(2100トン)

船型・機関は「やまぐも級」護衛艦に準じたが、後甲板をDASH 運用スペースとしたため、上部構造の配置が変更され、煙突が一本になった。(28ノット)

(90mm in 1:1250 Hai製モデルをベースに、アスロック搭載後を再現するために艦尾にアスロック8連装発射機を追加。主砲塔等をSNAFU store製のWeapopn setに換装)

兵装も「やまぐも級」に準じ、50口径3インチ連装速射砲、71式ボフォース・ロケット・ランチャー、対潜誘導魚雷そしてDASHを搭載した。既述のようにDASHは本家の米海軍での運用中止に伴い、海自でも運用が止められ、アスロックに換装された。

(直下の写真はやまぐも級とみなぐも級を比較したもの。ほぼ同様の装備ながら、武装の配置に大きな差が見られる。手前がやまぐも級)

Chikugo-class destroyer escort - Wikipedia

第3次防、4次防で、周辺防備を主目的としたDEとして、11隻が建造された。

同目的の前DEクラスである「いすず級」DEに準じ、遮浪甲板型船型を持ち、主機にディーゼル機関を採用した。(1470トン 25ノット)

(75mm in 1:1250 Hai製モデルをベースに主砲塔のみSNAFU store製のWeapopn setに換装)

1400トン足らずの小ぶりな船体ながら、兵装は「やまぐも級」DDKに準じた強力なものであった。主砲には50口径3インチ連装速射砲を搭載し、補助に40mm連装機関砲を艦尾に装備した。対潜兵器としてアスロックと対潜誘導魚雷を搭載している。

(直下の写真は、乙型(小型・沿岸用)護衛艦2級の比較。奥がちくご級。対潜ロケットからアスロックへの対潜兵装の変遷がよくわかる)

さて、予告通り(何も胸を張っていうほどの事ではないのですが)、海上自衛隊 芸館発達史(2) 第2次防衛整備計画(2次防)以降の建造艦艇を紹介しました。

次回は新八八艦隊のご紹介を予定しています。

***模型についてのお問い合わせ、お待ちしています。或いは、**vs++の比較リクエストなどあれば、是非お知らせください。

これまで本稿に登場した各艦の情報を下記に国別にまとめました。(今回紹介した艦船からのアップデートは特にありません。でも、こっそり日本海軍の筑波級巡洋戦艦:装甲巡洋艦の写真が変わっていたりするかも)

内容は当ブログの内容と同様ですが、詳しい情報をご覧になりたい時などに、辞書がわりに使っていただければ幸いです。