本稿ではこれまで第一次世界大戦敗戦後、ヴェルサイユ条約体制下で成立したドイツ・ワイマール共和国時代の海軍について前後編の2回にわたり触れてきました

少し背景をおさらいすると、第一次世界大戦の敗北と帝政自体の崩壊で、大戦前には英海軍に次ぐ世界第二位の威容を誇ったドイツ帝国海軍が消滅し、ヴェルサイユ条約かで生まれた新生ドイツ(ワイマール共和国)の海軍は一握りの旧式軍艦による小規模な沿岸警備海軍として再出発しました。そんな出自のワイマール共和国海軍が、ヴェルサイユ体制下の厳しい軍備制限下でどのように再生していったか、そんなお話を整備された艦船を中心にご紹介してきました。

旧式艦艇で構成されていたワイマール共和国海軍は、更新艦齢に達した艦から少しづつ代替艦に置き換えられていったわけですが、やがて主力艦(=旧式の前弩級戦艦)の更新時期を迎えることとなります。更新にあたっては種々の設計案が検討されましたが、結果的には再生ドイツ海軍を沿岸警備海軍規模に留めておく目的で課せられた軍備制限が逆手にとられ、特に英国が最も嫌がる「通商破壊装甲艦:ドイッチュラント級」の誕生に至るわけです。

(「ドイッチュラント級」装甲艦の一番艦「ドイッチュラント」の概観:150mm in 1:1230 by Neptun)

同艦は、10000トン級のいわゆる条約型重巡洋艦並みの船体(制限を設けた側の視点に立てば、旧式な前弩級戦艦並みの船体、と言うべきかもしれません)に、重巡洋艦を上回る砲撃力(こちらも旧式の前弩級戦艦並みの、と言うべきか)を搭載し、併せてディーゼル機関の搭載により標準的な列強の戦艦を上回る速力を保有し、かつ長大な航続距離を有する、まさに通商路破壊を目的とする画期的な戦闘艦でした。

同級の持ち味は、なんと言ってもディーゼル機関の採用による長大な航続距離と、28ノットの高速を発揮できることで、明らかに長い航海を想定した外洋航行型の装甲戦闘艦でした。この艦が通商破壊活動に出た場合、条約の制限内で指定された28センチ主砲は、その迎撃の任に当たる当時の列強の巡洋艦に対しては、アウトレンジでの撃破が可能でしたし、27−28ノットの速力は、列強、特に英海軍の戦艦を上回わるものでした。これを捕捉できる戦艦は、当時は英海軍のフッド、リナウン級の巡洋戦艦、あるいは日本海軍の金剛級高速戦艦くらいしか、当時は存在しませんでした。

沿岸警備の海軍にとどめておくはずの制約が逆手に取られ、列強の軍縮条約下で生まれた「条約型巡洋艦」という定義に潜むエアポケットのような隙間をつき列強の通商路を脅かす艦船が生まれたのでした。

同艦が生み出されたちょうどその時期に、ドイツ国内では敗戦で課せられた莫大な戦後賠償による経済的負担と国民生活の疲弊と混乱が生じており、これに世界的な大恐慌も重なり、生活が立ち行かなくなってきていました。これらの混乱を背景にヒトラーが率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)が政権を掌握し、1934年にヒトラーは首相に就任、さらに1935年には大統領の権限も吸収し国家元首に就任します。こうしてワイマール共和国体制は終焉を迎え、ドイツは第二次世界大戦の敗北まで続くいわゆる「第三帝国」体制に移行してゆきます(1933−1945)。

国家権力を掌握したヒトラーは1935年3月にヴェルサイユ条約の破棄と再軍備宣言を行い、6月には英独海軍協定を締結し、事実上、海軍に関する軍備制限は撤廃されたのでした。

再軍備宣言と英独海軍協定の締結に伴い、ドイツ海軍は潜水艦の保有も認められ、制約のない大型軍艦の建造へと進んでゆくことになります。

かなり前置きが長くなりましたが、今回はそう言うお話。

ドイツ再軍備宣言と英独海軍協定

上述のように1935年5月、ヒトラーはヴェルサイユ条約の破棄と再軍備を宣言します。これにより義務兵役制や参謀本部が復活し、国軍の総称が「国防軍」に変更されます。それまでの陸軍・海軍に加え、それまで保有を許されていなかった航空戦力を統括する「空軍」が新たに創設されました。

1935年6月には英独海軍協定が締結され、ドイツ海軍の規模を英海軍の総トン数の35%以下とする事が英独両国間で定められます。これはドイツ海軍の軍備に制限を新たに設ける事が目的ではありましたが、同時にヴェルサイユ条約体制下で課せられた海軍軍備に関する制限の撤廃を追認するものでもありました。さらに重要なことは、この協定では、ドイツ海軍が英海軍の45%までの規模で潜水艦を保有することが容認されていました。

更新が順に行われていた艦艇群については、それまで800トンと言う制限下で設計された更新駆逐艦である「1923年級」「1924年級」の駆逐艦が、制限撤廃を前提に設計された2000トン級の「1934年級」大型駆逐艦の着工で艦種が「水雷艇」に改められました。

主力艦について見ると、その登場が列強海軍に衝撃を与えた「ドイッチュラント級」装甲艦(ポケット戦艦)ではあったのですが、やはり10000トンという制約下では、「装甲艦」の名にふさわしい防御までは手が回っておらず、4番艦以降は設計を見直され、30000トンを超える本格的な戦艦「シャルンホルスト級」として建造されることになりました。

「シャルンホルスト級」戦艦(1938年から就役:同型艦2隻)

強化型「装甲艦」の建造着手

同級の建造に先だち、ドイツ海軍は、「ドイッチュラント級」装甲艦の登場に対抗して、フランス海軍が高速戦艦「ダンケルク級」の建造に着手したとの情報を入手し、これに対抗すべく「ドイッチュラント級」の拡大改良型を建造することに決め、装甲艦D、Eとして設計を見直しました。

この時点ではドイツはまだヴェルサイユ条約の制約下にありましたが、軍備制約を大きく超える20000トン級の船体に主砲は制約内の28センチ砲3連装砲塔2基(ドイッチュラント級と同等)、あるいは4連装砲塔2基(8門)への換装も見込んだ設計が採用され、29ノットの速度を発揮できる設計で、1934年1月にD、E共に着工しました。

設計案の図面各種

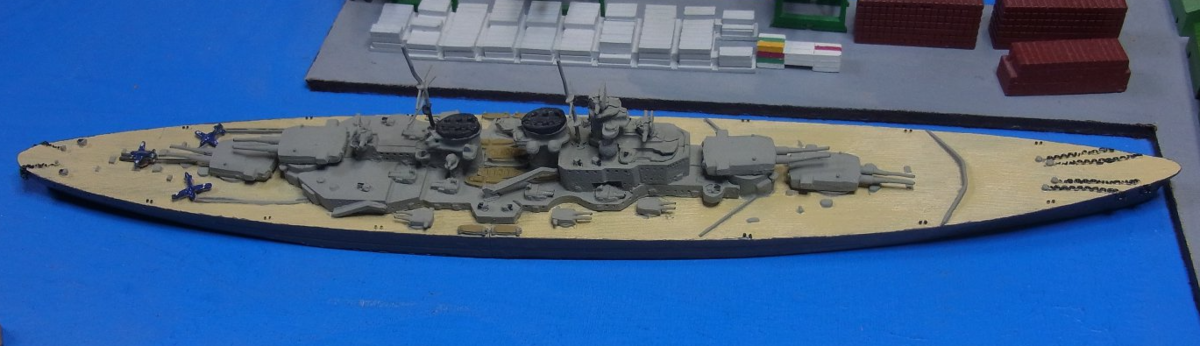

(装甲艦D,Eの完成構想図:下に掲示したWikipediaより拝借しています:下の写真はSuperior社の1:1200スケールのモデル)

1:1200スケール、ということもありますが、ちょっとモールドが甘い、かも。

もう一案、下図は「ドイッチュラント級」装甲艦の拡大案ともいうべきもの。World of Warshipに掲載されていたものをお借りしています: Deutscher Baum, Panzerschiffe - Vom Einbaum zum Supertanker: Schiffe - World of Warships official forum

掲載仕様を見ると21000トン、32ノット、主砲と背負い式に配置された三連装副砲塔と中央部に集中された高角砲が特徴かも。上図にも書き込みがあるように、防御装甲が施されているようです。寸法がどこかにないかな。この案は1:1250スケールでの(1:1200スケールでも)モデル化はされていなさそうです。(かなりハードルは高そうですが、一回トライしてみたくなっています。この案は平甲板型の船体なので、ドイツ海軍のヒッパー級重巡の船体を使えばなんとかなるかも。・・・とすっかり「作るモード」です)

再軍備宣言・英独海軍協定による設計の見直し

しかし着工後に再軍備宣言を踏まえたヒトラーが大型化した設計案を承認したために建造は取り消され、結局、同級は26000トン、30ノットの中型戦艦として建造計画が見直されることとなりました。

こうして生まれたのが「シャルンホルスト級」戦艦です。

(上の写真は「シャルンホルスト級」の竣工時の姿:186mm in 1:1250 by Neptun:就役時には垂直型の艦首でした)

同級は第一次世界大戦期の未成巡洋戦艦「マッケンゼン級」をタイプシップとして設計されました。

(タイプシップとされた未成巡洋戦艦「マッケンゼン級」の概観:178mm in 1;1250 by Navis)

設計当初は通商破壊を大目的として長い航続力を保有する「ドイッチュラント級」装甲艦の拡大型として26000トン級の船体と30ノットの速力を有するディーセル機関搭載艦として設計されましたが、当時の大型のディーゼル機関については高速性、安定性に信頼性が低いとして最終的には蒸気タービン艦として建造されました。設計が数度変更され、最終的には32000トンまで船体が拡大され、31ノットの速力を発揮する事ができました。

(就役時の「シャルンホルスト級」の細部拡大:垂直型の艦首と55口径28センチ三連装主砲塔(上段):副砲は連装砲塔と単装砲の組み合わせで片舷6門づつ搭載されています(中段):当初はカタパルト2基を搭載して居ました(下段))

当初、主砲にはフランス海軍の「ダンケルク級」戦艦を凌駕することを意識して38センチ連装砲が予定されていましたが、38センチ砲の開発に時間がかかることから、「ドイッチュラント級」で実績のある28センチ3連装砲塔3基の搭載で建造が進められました。ただしより長砲身の新設計55口径として長射程と高初速を目指しました(「ドイッチュラント級」には52口径11インチ砲が搭載されていました)。

55口径28センチ砲は40000メートルの射程を持っていましたが、15000メートルの距離であれば英海軍の当時の主力戦艦であった「クイーン・エリザベス級」「リベンジ級」の装甲を打ち抜く事ができるとされていました。

艦首形状をアトランティック・バウに改修

同級は当初、垂直型の船首形状をしていましたが、凌波性に課題があり、かつ高速航行時に艦首からの飛沫が艦橋部にまで及び漏水等の障害が発生したため、アトランティック・バウに改修されました。

(上の写真:アトランティック・バウに艦首形状を回収した後の「シャルンホルスト級」戦艦の概観:写真は二番艦「グナイゼナウ」:188mm in 1:1250 by Neptun)

(上の写真は一番艦「シャルンホルスト」の垂直型艦首(手前)とアトランティック・バウへの改修後の比較:やや全長が伸びています/下の写真は「シャルンホルスト」の垂直型艦首(左列)とアトランティック・バウへの改修後の細部比較:「シャルンホルスト」では艦首形状はもちろん(上段)、マスト位置やカタパルト設置数などに変更が見られました(中段・下段))

その戦歴

「シャルンホルスト」「グナイゼナウ」はドイツ海軍の主力艦としては珍しく姉妹艦で戦隊を組んで行動することが多く、第二次世界大戦の緒戦を戦います。両艦は1939年から40年かけてアイスランド沖、ノルウェー沖で行動し、英空母「グローリアス」等を長距離砲戦で撃沈する戦果をあげています。1940年12月、1941年1月から両艦は2度にわたって北大西洋での通商破壊戦に出撃し22隻115000トンの船を撃沈あるいは拿捕する戦果をあげ、ドイツの占領下にあったフランス、ブレスト港に帰還しました。

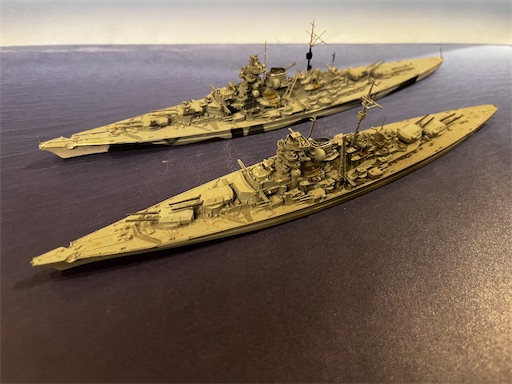

(「シャルンホルスト」と「グナイゼナウ」(奥):マストの位置などに差異が見られます)

その後、戦艦「ビスマルク」の出撃に呼応して「ライン演習作戦」に参加する予定でしたが、機関の不調と英空軍の空襲で損傷し、この作戦に参加することはできませんでした。

ブレスト港での修復後、両艦の北海方面での行動の自由を確保するために1942年2月にブレスト港からドイツ本国へ帰還する「ツェルベルス作戦」(英名:チャネルダッシュ作戦)が実施されドイツ本国のキール軍港に帰還しました。

(この「チャネルダッシュ」についての優れた記録です。ハヤカワNF文庫に収録されています。Amazonで比較的容易に入手可能です)

作戦は戦術的には英海軍の目の前を掠めて通過することで成功しましたが、狙いであった北海方面での行動の自由は、キール周辺の水域に英海軍により封鎖される形となり、戦略的には失敗と言わざるを得ませんでした。

キールに移動後も英空軍のキール軍港への空襲で「グナイゼナウ」は大破し、修復はしたものの、その後「バレンツ沖海戦」の失敗に激怒したヒトラーの発した大鑑廃艦命令で廃艦されてしまいました(1943年)。

「シャルンホルスト」はヒトラーの廃艦命令が取り消されたためキールらからノルウェー水域に移動し活動を続けました。1943年12月に連合国輸送船団阻止のために出撃しますが、英戦艦「デューク・オブ・ヨーク」と交戦しその主砲弾を、レーダー照準射撃で被弾、損傷し、その後英海軍の集中攻撃で撃沈されてしまいました(北岬沖海戦)。

主砲換装計画(計画のみ)

同級は上述のように当初38センチ主砲搭載予定を、建造時間の短縮から28センチ砲に変更して完成されました。後に38センチ砲搭載の「ビスマルク級」戦艦が登場すると、「ビズマルク級と同じ47口径38センチ主砲への換装計画が検討されましたが、最後まで実施されませんでした。

(上の写真は「シャルンホルスト級」38センチ主砲搭載案の概観:198mm in 1:1250 by Neptun:このモデルを見る限り、艦首部が延長されています)

(上下の写真は「シャルンホルスト級」38センチ主砲搭載案(奥)と実際の28センチ主砲塔装備の対比概:まず艦の全長に大きな差異が見られます(上の写真)。下の写真は38センチ主砲搭載案(右列)と実際の28センチ主砲塔装備の細部比較:当然のことながら主砲塔の大きさ、主砲砲身の長さにも差異があり(上段・下段)、これらが艦首延長にも繋がるのかと)

こうした場合「イフ」は禁忌であるということは重々承知の上で、もし当初の設計通り38センチ砲が主砲として採用されていたら、あるいは上述の計画のように38センチ砲への主砲換装が行われていたら、前出の「シャルンホルスト」の最後の出撃となった「北岬沖海戦」がどのような様相の戦いになっていたのか、とついつい想像してしまいます。

(「ビスマルク級」戦艦の概観:201mm in 1:1250 by Neptun:写真は二番艦「ティルピッツ」)

1935年、既述のようにドイツは再軍備を宣言し、同年、英独海軍協定の締結により、事実上、ヴェルサイユ条約による新造艦の建造制約から解き放たれました。

手始めにフランスのダンケルク級戦艦に対抗すべく「シャルンホルスト級」戦艦が上述のように「ドイッチュラント級」装甲艦の発展型として建造されましたが、その後の諸列強の新造戦艦の設計に対しては見劣りがし、より強力な本格的な戦艦の建造が渇望されました。

「ビスマルク級」戦艦はそのような背景から設計され、最終的には47口径38センチ連装砲塔4基8門を主兵装とする強力な攻撃力、速力30ノットの高い機動性、防御装甲の全体重量へ占有率39%の堅牢な艦体を有する有力な戦艦となりました。

英独海軍協定では、ワシントン・ロンドン体制に準じて一応35,000トンという新造戦艦に対する制限が謳われていたため、公称は制限内としたものの、実際には制限を無視した41,700トンの、就役当時としては世界最大の戦艦となりました。

(「ビスマルク級」戦艦の細部:オーソドックスな連装主砲塔の配置(上下段)、コンパクトな上部構造(中段)など、副砲の砲塔化以外にはあまり新基軸などは盛り込まない手堅い設計であったと言っていいと思います)

一方で、主砲等兵装配置、防御設計の基本骨子などは第一次世界大戦期の超弩級戦艦に準じるような非常にオーソドックスなもので、当時の列強の新造戦艦が、様々な新機軸をその設計に盛り込んだのに対し、目新しさ、という点では特筆すべきところのない、いわゆる手堅い設計の戦艦でした。

これは、ドイツがヴェルサイユ条約下で厳しい海軍戦力に対する制限を課せられ、設計人材、技術等のブランクが生じたため、とする説も見られます。

上記に示すように、本級は確かに強力な戦艦ではありましたが、史実では、一番艦「ビスマルク」の最初で最後の出撃となった「ライン演習」での目覚ましい戦果(戦艦フッド、プリンス・オブ・ウェールズとの対決と、フッドの轟沈)とその後の悲劇的な最後が伝説化(当時、英海軍はその動かしうるほとんどの戦力を、ビスマルク一隻の補足と撃沈に集中した)し、実情以上にその戦闘力が過大に評価された傾向がないわけではないと考えています。

その戦歴

一番艦「ビスマルク」は1940年に就役し、1941年5月同艦の最初で最後の出撃となった「ライン演習作戦」に出撃します。この作戦は当時のドイツ海軍の主力艦3隻(「ビスマルク」「シャルンホルスト」「グナイゼナウ」補助として重巡「プリンツ・オイゲン」)を英国への補給路遮断作戦に投入する、という作戦で、「シャルンホルスト」「グナイゼナウ」は通商破壊戦からの寄港地であったフランスのブレスト港から、「ビスマルク」とその随伴艦である「プリンツ・オイゲン」はドイツ本国からそれぞれ出撃し、洋上で合流し作戦を行う、というものでした。しかし「シャルンホルスト」と「グナイゼナウ」のブレスト組は機関の故障と英空軍の空襲による損傷で参加できなくなったため、結局、本国組の2隻のみで実施することとなりました。

作戦途上、デンマーク海峡で、両艦を捕捉するべく出撃した「フッド」「プリンス・オブ・ウェールズ」と交戦し、英海軍の象徴ともいうべき「フッド」を撃沈、新造間もない「プリンス・オブ・ウェールズ」にも重大な損傷を与え、この両艦を退けました。しかし自艦も被弾し浸水と燃料流出に見舞われたため、作戦を中止し「プリンツ・オイゲン」と別れ、単艦でブレストを目指すこととなりました。

英海軍はこの回航経路に戦力を集中し、空母「アークロイヤル」から出撃した雷撃機の攻撃で「ビスマルク」の舵を破壊に成功します。その後、行動の自由を失った「ビスマルク」に集中攻撃を加え、「ビスマルク」は撃沈されました。出撃から撃沈までわずか9日間程度の作戦でした。

(写真は「ビスマルク級」の2隻:「ビズマルク」(手前)と「ティルピッツ」:史実ではこのようなカットの撮影機会はなかったんじゃないかな)

二番艦「ティルピッツ」は1941年2月に就役しました。その後1942年以降、主としてノルウェー海域にあってロシア向け船団への警戒・攻撃等の任務に就きましたが、同艦はドイツ海軍最大の戦力として常に英海軍の監視対象とされており、効果的な行動はできませんでした。空襲、特殊潜航艇による攻撃等、数次に渡り英海軍の最重要攻撃目標とされ、損傷と修復を繰り返しました。その間、ノルウェー水域にあって出撃をしないまでも周辺への脅威と見做されたところから「孤独の女王」と呼ばれていました。

1944年になると英海軍は同艦を対象として空襲を強化。9月には5トン爆弾を搭載した重爆撃機による空襲を企て、一発が命中し同艦は行動不能に陥りました。ドイツ海軍はこの損害で同艦の本国回航が不可能と判断し、ノルウェー海域での固定砲台として使用することを決定しましたが、工事中に再び空襲で5トン爆弾(トールボーイ)3発が命中し横転し着底沈没してしまいました。

(上下は「ビスマルク級」(いずれも奥)と「シャルンホルスト級」の比較:「ビスマルク級」の力強さ、「シャルンホルスト級」の高機動性をそれぞれよく示しているかと)

ここからはちょっとおまけ(未成艦)

「H級」戦艦(計画6隻:2隻は起工後、工事中止に)

再軍備宣言とこれに続く英独海軍協定の締結で、ドイツ海軍はヴェルサイユ条約の制約からは解き放たれました。1939年には英独海軍協定についても破棄を通告し、海軍軍備に関する制約は一切なくなりました。

すでに「ビスマルク級」戦艦で英独海軍協定を事実上無視した40000トン強の戦艦を実現していたドイツ海軍でしたが、これに次いで「H級」として知られる一連の戦艦群の整備計画を立ててゆくことになります。

ちなみに「H級」という名称は、「ビスマルク級」戦艦につぐ戦艦の計画時の仮称記号が「H」であったことに起因しています。計画自体は「H39型」「H40型」「H41型」「H42型」「H 43型」「H44型」と計画年次を記号化したプランが続いていましたが、そのうち「H40型」は「H39型」の防御強化型で、「H42型」以降は「研究案の域を出ない」と言っていいような段階の設計案でした。

(余談ですが「ドイッチュラント級」装甲艦3隻の仮称記号がA、B、C、続く当初「ドイッチェラント級」装甲艦の4番艦、5番艦として計画された「シャルンホルスト級」戦艦の2隻がD、E、「ビスマルク級」戦艦の2隻がF、Gの仮称記号を与えられ、従ってこれに続く主力艦の仮称記号は「H」となるわけです)

「H39型」について

「H39型」は、「ビスマルク級」戦艦の拡大改良型で、「ビスマルク級」では実現できなかった機関のオール・ディーゼル化を目指した案です。大型ディーゼル機関の搭載により30ノットの高速と、長大な航続距離を併せ持った設計でした。機関の巨大化により船体も55000トンに達しています(「ビスマルク級」は41700トン)。主砲口径は「ビスマルク級」よりも一回り大きな40.6センチ砲としてこれを連装砲塔4基に搭載していました。

全体的な概観や兵装配置は「ビズマルク級」を踏襲しており、大きな外観的な特徴としては巨大な機関搭載により煙突が2本に増えたことと、航空機関連の艤装が艦尾に移されたことくらいでした。

(上の写真は「H39型」戦艦の概観:224mm in 1:1250 by Delphin 下の写真は「H39型」の細部拡大:「ビスマルク級」をタイプシップとして、それに準じた兵装配置であることがよくわかると思います。大型ディーゼルを搭載した高速長航続距離を目指した設計で、二本煙突が大きな特徴かと)

「H級」戦艦として計画された各形式の中で、仮称記号「H」「J」の「H39型」2隻のみが予算承認を受け実際に起工に至りました。しかし両艦ともに第二次世界大戦の勃発により建造工事は中止されています。

加えて少し模型事情を。実はNeptun社からも「H39型」のモデルは出ています。やはりNeptun社スタンダードで、細部まで作り込まれた高精度なモデルです。こちらは入手可能です。もし興味ある方がいらっしゃったら、ebayや海外の模型販売のサイトで探してみては。

(Neptun製「H39型」モデル:sammelhafen.de より拝借:Neptunスタンダードの精度高い再現がみられます。欲しいなあ:写真はsammelhafen.deに掲載のものを拝借しています)

「H41型」について

「H41型」は「H39型」の拡大改良型ですが、防御装甲を強化し、合わせて主砲口径を42センチ級に強化した案として記録されています。排水量も「大和級」並みの64000トンクラスの船体を有し、速力は28.8ノットの高速を発揮する計画だった、ということになっているのですが、実はこの辺りになるとモデルは筆者が知る限り 1:1250スケールでは現時点では流通していないと思います。(実はsammelhafen.deによると、Albertという製作者から「H級」の全形式が発表されていることにはなっているのですが、筆者は一度も見たことがありません。Albert社についても詳細な情報は探せず)

一方、筆者のコレクションでは、42センチ砲ではなく、「H39」で実績をつんだ40.6センチ砲を3連装砲塔4基搭載した、という想定で、船体も「H39」を少し大型化した、というような設定でのいわゆる「妄想」モデルとして仕上げています。

(上の写真は筆者版「H41型」戦艦の概観:232mm in 1:1250 by semi-scratch based on Superior 下の写真は筆者版「H41型」の細部拡大:「筆者版」の種を明かすと1:1200スケールのSuperior製H-class(おそらく「H39型」)をベースに(≒Superior社の1:1200スケールのひと回り大きな「H39型」を1:1250スケールの「H 41型」のベースとして)、主砲塔は3D prontingのパーツをShapewaysから調達、他の武装セットは手持ちのストックパーツから移植して仕上げています)

ドイツ海軍、主力艦の一覧

(上の写真はドイツ海軍主力艦の総覧:手前から「シャルンホルスト級38センチ砲搭載案」「ビスマルク級」「H39型」「H41型(筆者版)」の順:艦型の大型化の経緯がよくわかります)

「H41型」以降の形式のモデル事情

こうした未成艦、計画艦はコレクターの想像力を掻き立てます。形にすることは模型ならではの醍醐味でもあり、やはりいくつかの試みが行われているようです。

Albert社

実は記録上はAlbertという製作者(社?)から「H級」の全形式が発表されていることにはなっているのですが、筆者は一度も見たことがありません。下の写真はAlbert社が発表している(らしい)「H44型」の写真。(例によって模型探しでお世話になっているsammelhafen.de から拝借しています)

「H44型」は「H級」の最終形で、排水量13万トン、 50.6センチ砲8門を搭載するモンスターです。なんとなく排水量の割には主砲口径は控えめな感じ?それにしても相当なボリューム感のある船体ではありそうです。(仮想戦記小説などには出てくるのでしょうか?)

sammehafen.deによればAlbert社は「H39型」「H41型」「H42型」「H43型」「H44型」を発表していることになっています。ちょっと気にはなりますが、繰り返しになりますが、見たことないなあ。

Superior社

Superior社からは1:1200スケールで、おそらく「H 39型」と思われるモデルが2タイプ(このうちのどちらかが、上掲の筆者版「H41型」モデルのベースになっているはずです)と「H44型」のモデルが世に出ています。(こちらは時折見かけますし、直接Alnavcoで調達が可能です) ALNAVCO=>WARSHIPS=>1:1200 SCALE=>SUPERIOR WWII

おそらくSuperior社「H39型」モデル

(上の写真が「H CLASS 1944(52600t 12-15")」と記載されているSuperior社のモデル、下の写真は「H CLASS 1944(40270t 8-16")」と記載されているモデル:いずれかが筆者版「H41型」モデルのベースになっているはず。多分「H CLASS 1944(40270t 8-16")」の方ではないかと思います)

Superior社「H44型」モデル

(下の写真は「H44(8-20")」と記載されているモデル:ちょっと大きさがわかりませんね、これだけでは)

こうして再生ドイツ海軍は4隻の戦艦(そのうちの2隻は「装甲艦」の拡大強化型なのでしばしば「巡洋戦艦」として扱われますが)で第二次世界大戦に臨むことになるわけです。数こそ揃っていませんでしたが、これらはいずれも30ノットを超える速力を発揮できる重武装・重防御の高速戦艦でしたので、もし時期が異なり勢揃いしていたら、兵装等も当初計画に合わせて換装されて居たとしたら、あるいはその後の「H級」戦艦の一部でも追加で建造されていたら、周辺の列強(主として英仏ですが)にとってはこれに追随できる主力艦は限られていることから、かなり厄介な存在になっただろう事は間違いありません。

ということで今回はこの辺りで。

次回は・・・。未定ですが、新着モデル、あるいは整備中のモデルなどがいくつかありますので、そのあたりで何かテーマを見つけて、と考えています。(日本海軍の機動部隊小史なども途中ですので、その辺りも気にはなっているのですが)

もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。