本稿前々回で「再録」という形式でご紹介した「扶桑級」戦艦の改装案、特に41センチ砲搭載案ですが、これまでのご紹介で、この主砲換装案を知るきっかけとなった資料をようやく入手したので、今回はそのご紹介です。

また焼き直しかよ、その通りなんですが、「扶桑級」戦艦はとても気になる存在なのです。ご容赦を。

空母機動部隊小史 今後の展開

というわけで、空母機動部隊小史は少しお休み。こちらの方はソロモン諸島をめぐる攻防戦に日本海軍の空母機動部隊がどのように関わったのか、というフェイズに差し掛かっていて、「第二次ソロモン海戦」「南太平洋海戦」をどのようにご紹介していくか、この辺りを構成中、ということで、今少し、時間をかけたいと思っています。

ご承知のようにミッドウェー海戦で機動部隊の基幹空母戦力を一気に失い、新造空母の早期投入もめどが立たず、開戦時の優位から一気に先細り状態に転じた日本海軍の機動部隊と、開戦時の保有空母の消耗と新型空母の量産が具現化するちょうどその境目にある米海軍機動部隊の双方が、一瞬の不思議な戦力均衡状態を見せた最後の戦場でもありました。

ある意味では日本海軍にとって局地的な優位を獲得できる最後の戦場だった、と言ってもいいかも、というような思いでまとめていこうかな、などと考えているとことです(ああ、書いちゃったよ)。

その前に、今回は全く別のお話。ある意味では本稿の表題の通り「主力艦の変遷」を追う、という主題に戻って、少しお付き合いいただければ、そういうお話です。

本論の前に

「スター・トレック ピカード シーズン2」Episord 2

(ネタバレあるかも:そこまで深くはないけど)

*****(嫌な人の撤退ラインはここ:次の青い大文字見出しに進め*****

最後のフロンティアは実は時間だった。

ということで、ボーグ・クイーン(Borg Qween)の出現(前話で出現した時には「なんか思ってたクイーンと違う」と違和感を訴えた友人がいたのですが、第二話では見慣れたクイーンに戻ってました。過去の話だから当然なのか)とQの登場(カッコよかったねえ。大嫌いなキャラクターですが、ちょっと好きになりました)で、いよいよパラレル・ワールドへの彷徨の始まりです。(筆者が1番苦手な世界の開幕、と言っておきましょうか)

ある種、「歴史改変物」の様相を呈してきていますが、通常の「歴史改変」と異なるのは改変される歴史が視聴者にとって未来史であることでしょうか?「スター・トレック・ワールド」への理解度と想像力が試される、というか、あるいは未来史なので知らなくて当たり前、なんでもあるがままに、くらいの気持ちでみればいいのかも。

金曜日が待ち遠しい。つまり大変楽しんでいる、ということです。

「歴史改変」物といえば

「ピカード 」を観ていらっしゃる、という前提で考えると、Amazon Primeがご覧になれるということです。

であればお薦めは「高い城の男」。(おお、ドラマ化されてるの、と今、言った貴方はきっとSF大好きですね。そう、フィリップ・K・ディックの名作小説(彼にしては珍しく破綻しない)のドラマ化、です。ただし、原作はあまり原形をとどめていません(と筆者は思います)ので、ドラマとして楽しんでほしい)

第二次世界大戦で米国が敗れ、大日本帝国の占領地とナチスドイツの占領地に分割統治されている、そんな設定のお話です。

すでにシーズン4まで見れるので、時間のある時に、是非。まだ完結していないので、これからもまだ楽しめます。

原作小説が気になる方はこちら。

そしてもう一つは「SSGB」。これらも第二次世界大戦ものの小説をたくさん書いているレン・デイトンの原作を下敷きにしたドラマです。第二次世界大戦でドイツが英国侵攻に成功し、占領下に置いている、そういう設定です。

レン・デイトンはスパイ小説の大家でもあるので、エスピオナージとしても楽しんでいただけるかと。

原作はこちら。(文庫本、高か!)

どちらもお勧めです。

というわけで、さて、今回の本論。

「扶桑級」戦艦 41センチ砲換装案

「扶桑級」戦艦の就役と課題

「扶桑級」戦艦は、ご存じのように日本海軍が初めて建造した超弩級戦艦の艦級です。

日露戦争の戦費消費(しかも日本はロシアとの講和会議で、中国東北部における利権、朝鮮半島での主導権、一部領土割譲などは手にしたものの賠償金の獲得ができませんでした)と、日露戦争の鹵獲艦の修復と艦隊編入などにその後の10年を消費し欧米の列強海軍を一新させた「弩級戦艦」時代の潮流に大きく乗り遅れた、いわば旧式装備の大海軍となりつつあった日本海軍にとっては、「扶桑級」戦艦は一気挽回の嘱望の新型戦艦として登場しました。世界で初めて3万トンを超えた巨艦で最大口径であった14インチ砲を12門搭載し、就役当時は当時世界最大最強と謳われての登場でした。

(1915年、30,600トン: 35.6cm連装砲6基、22.5ノット) 同型艦2隻(計画では4隻建造予定) (165mm in 1:1250 by Navis)

日本海軍は先んじて就役していた、これも世界最強の巡洋戦艦戦隊と称され、第一次世界大戦では「海軍本家」の英海軍から「借り受けたい」という要望が入るほどの「金剛級」巡洋戦艦4隻と「扶桑級」戦艦4隻を保有することで、一気に列強海軍の主力艦勢力図の一角に「旧装備海軍」からの返り咲きを狙っていました。

(1913-, 26,330t, 27.5knot, 14in *2*4, 4 ships)(173mm in 1:1250 by Navis)

(日清、日露の戦訓(特に日露戦争、黄海海戦、日本海海戦)から、欧米列強に対し基本的な国力が劣り物量で凌駕できない状況下でも、機動力において常に仮想敵を上回ることができれば、勝機を見いだせることが、日本海軍の戦略の基礎となった感があります。これらの背景から超弩級巡洋戦艦「金剛」級は生まれました。

英海軍のライオン級巡洋戦艦をタイプシップとして、27.5ノットを発揮し、主砲口径は当初は50口径30.5センチ砲連装砲塔5基を当初予定していましたが、お手本とすべき英国製のこの砲には命中精度、砲身寿命に課題があったため、当時としては他に例を見ない45口径35.6センチの巨砲連装砲塔4基に装備することにしました。この強力な主砲装備と高速は、他に追随できるものがなく 第一次大戦当時、金剛級4隻は世界最強の戦隊、と歌われ、諸列強、垂涎の的でした)

(金剛級4隻:手前から、金剛、比叡、榛名、霧島。日本海軍はこの4隻と新造の「扶桑級」戦艦4隻(当初予定)を保有することで、旧式海軍の汚名を一気に払拭しようとしていました)

しかし「扶桑級」戦艦級には完成後、多くの課題が現れてきます。

例えば、一見バランス良く艦全体に配置されているように見える6基の砲塔は、同時に艦の弱点ともなる弾庫の配置が広範囲にわたることを意味しています。これを防御するには広範囲に防御装甲を巡らせねばなりません。また、斉射時に爆風の影響が艦上部構造全体に及び、重大な弊害を生じることがわかりました。さらに罐室を挟んで砲塔が配置されたため、出力向上のための余地を生み出しにくいことも、機関・機器類の進歩への対応力の低さとして現れました。

加えて第一次世界大戦のユトランド海戦で行われた長距離砲戦(砲戦距離が長くなればなるほど、主砲の仰角が上がり、結果垂直に砲弾が落下する弾道が描かれ、垂直防御の重要性がクローズアップされます)への対策としては、艦全体に配置された装甲の重量の割には水平防御が不足していることが判明するなど、一時は世界最大最強を歌われながら、一方では生まれながらの欠陥戦艦と言わざるを得ない状況でした。

このため当初計画では4隻建造予定だった同級は「扶桑」「山城」の2隻で建造が打ち切られ、残りの2隻は設計を一新した「伊勢級」戦艦として生まれることになりました。

以降、「扶桑級」の2隻は、就役直後、短期間連合艦隊旗艦の任務に就いたのち「艦隊に配置されているよりも、ドックに入っている期間の方が長い」と揶揄されるほど、改装に明け暮れる事になるのですが、その果てに現わされた改装案の一つが、主砲の改装案だったのでしょう。

てなことを、書いたオリジナルがこちら。(ほとんど同じことを書くことになるだろうから、下記は読まなくていいですよ。ただスクラッチモデルの制作の話は今回はしないので、それを読みたい方はこちらを見てください。どうして筆者が「扶桑級」に思い入れがあるのか、も少しわかっていただけるかも)

この回ではネットでの以下のご投稿のご紹介から始まり、関連情報に関する一連の投稿を拝見させていただき、例によって「おお1:1250スケールでもやってみよう」と飛びつきながら、結局、この投稿の大元となった月刊「丸」の入手できず、孫びきでお茶を濁していた、という経緯がありました。(お世話になりました。改めて感謝いたします)

やっと月刊「丸」2013年8月号を入手

ようやく上記の一連のご投稿の大元を入手しました。

(月刊「丸」2013年8月号:希少なのかどうか、ちょっと手の出にくい価格の古書の出品等はあったのですが、ようやく入手しやすい古書(862円税込送料別)を発見:下の写真:どの稿も興味深そうです)

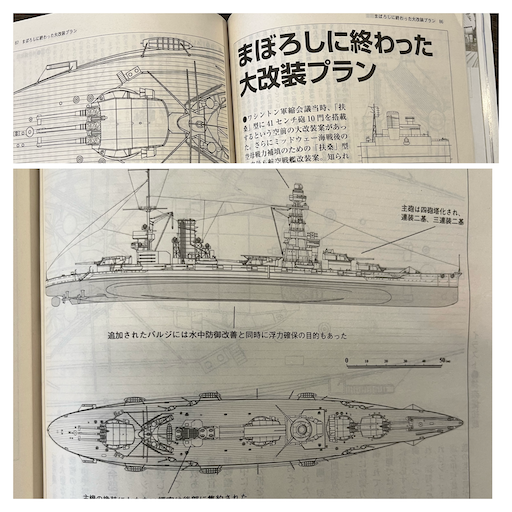

で、お目当てがこちら。「扶桑級」戦艦41センチ主砲換装案、ですね。

図面を形にしてみると。

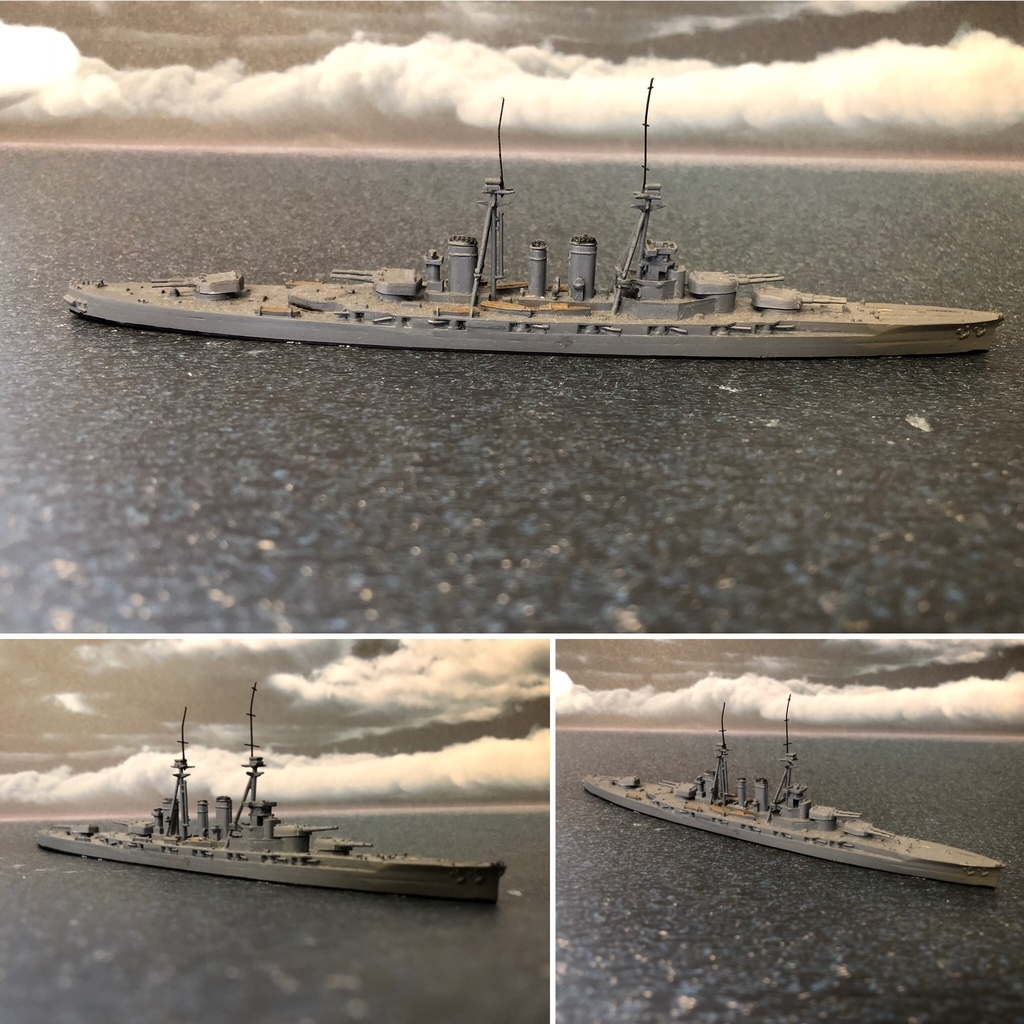

(扶桑級改装案:41センチ砲搭載案の概観:165mm in 1:1250 by semi-scratchied besed on C. O. B. Constracts and Miniatures)

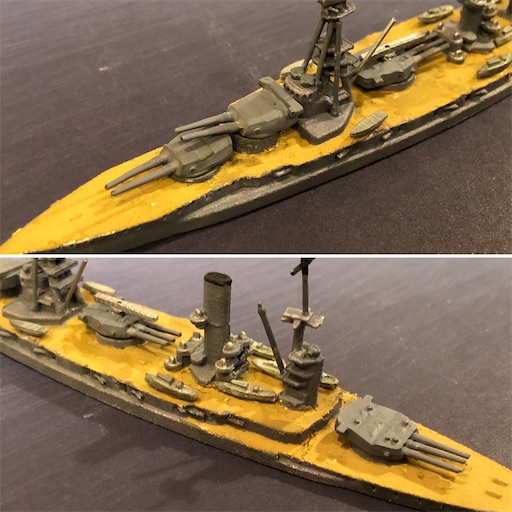

(扶桑級改装案:41センチ砲搭載案の特徴細部:特徴的な混載されている連装砲塔と三連装砲塔:上掲の図面と比較して発見が。3番砲塔上に搭載機の射出施設があるのですが、カタパルトではなく滑走台、ですね。ああこれは大きな発見かも)

改装の背景

ワシントン会議で、主力艦の保有数等について、列強は制約を設けることに同意するわけですが、この同意で、建造中の新造主力艦の建造は、基本的に全てストップさせられることになりました。

この制約の議論の発端の一つは日本海軍が建造中の「長門級」戦艦がこれまでに類を見ない16インチ砲を主砲として搭載したことでした。同級の登場で、それまで列強(特に米英)が整備してきた主力艦の多くが第一線戦力から脱落することが強く懸念されたわけです。同じようなことは、よりドラスティックに「ドレッドノート」の登場で経験済みだったわけですね。それまで営々として建造し整備してきた主力艦が同艦の登場で全て「旧式」のレッテルを貼られたわけですから。同様のことが「長門級」の登場で起こる可能性があったのです。ならば16インチ主砲搭載艦の数を限定してしまえばいい、という発想が、ワシントン体制以降のいわゆる「ビッグ・セブン」(世界七大戦艦)によるネーバル・ホリディにつながってゆきます。

一方で「長門級」を皮切りに、16インチ主砲搭載の戦艦・巡洋戦艦で艦隊を整備する八八艦隊計画に基づく大建艦計画を実行中であった日本海軍は、その計画の腰を折られて大いに不満だったわけですが(不満の一方で自国をはるかに凌ぐ大きな生産力を有する米海軍も同じ制約を受けるなら、いいかな、という思いもあったのでは、と思いますが)、新造艦の建造を諦めねばならないなら、既存艦の戦闘力向上でこれを補おう、ということになるのですが、当時の日本海軍の主力艦事情を考えると、設計年次から見て「長門級」を除く全ての主力艦が第一次世界大戦の戦訓を十分に取り入れた物ではなかった、という点で、かなり深刻な状況がありました。

具体的には第一次大戦の海戦では主力艦同士の砲戦距離が著しく長距離になり、したがって大口径の主砲弾の落下角度が垂直に近くなる傾向が出てきていました。つまり砲弾は真上から落ちてくるので、従来の舷側装甲に重点を置いて設計された主力艦は水平防御に著しい弱点を持ってしまうことになったわけです。実際にジュットランド 沖海戦では水平防御の不足する英巡洋戦艦が相次いで轟沈するという事象が発生しています。こうして列強はポスト・ジュットランド型と言われる主力艦を設計し始めるわけですが、日本海軍の「長門級」はこれにあたります。

一方で「長門級」以前の日本海軍の主力艦はいずれも水平防御に課題を抱えている、ということになるわけです。こうして各主力艦の水平防御強化の改造が始まるわけですが、「扶桑級」はさらに前述の砲塔配置で別の(水平防御という意味では一緒なのですが)課題を抱えていました(繰り返しを恐れずに記述すると6基の砲塔が艦全体に均等配置されており、砲塔の下方にある弾薬庫も全艦に均等に配置されているために、防御範囲が大変広範囲になる、ということです)。

この砲塔の均等配置は、併せて機関部スペースの限定をも意味しており、機動力強化のための機関更新などを検討する際にも障害となっていました。

主砲塔の配置が課題の諸原なら、いっそ41センチ主砲換装案へ

つまり、何をするにも「扶桑級」の主砲塔の配置に手を入れないと、有効な強化(防御にせよ、機動性にせよ)ができない、ということでした。

月刊「丸」2013年8月号によると、改造案にはA案,B案の2種類があり、A案は防御力の強化案(水平防御のための装甲強化、舷側装甲の傾斜装甲化、水中防御の強化)で4000トンの重量増加をバルジ装着で喫水低下を補う、としたものです。この場合、機関換装は計画では検討されながらも最終的には盛り込まれなかったようで、若干の速力低下を見込んだものになています。

B案が本稿で取り上げている「41センチ主砲への換装」案です。奇しくもB案には藤本造船少将(大佐かな、当時は)のメモと、平賀造船中将のメモの2種類が残っているようですが、いずれも「扶桑級」の主砲を「長門級」と同じ41センチ(16インチ)とし連装砲塔と三連装砲塔の混載で10門を搭載する「長門級」を上回る砲力を持った戦艦に再生しようとするものでした。(八八艦隊計画では、「長門級」の次級として計画されすでに進水していた「加賀級」戦艦が16インチ砲10門搭載艦でした)

A案では機関の強化は検討されながら見送られる、というように、「扶桑級」では主砲の配置変更までを含まねば本格的な戦力強化はできない、ということだったのでしょうね。そしてそこまで大規模な改装を実施するなら(つまり新造戦艦は建造できないので、これを実施するしか戦力強化の方法はないのです)、「長門級」以降で整備する予定だった16インチ主砲(41センチ砲)の搭載艦に改造してしまってはいかが、という発想に至ったのでしょう。ある意味、これは就役以来、改造を重ねながらも、なかなか戦力化の目処が立たなかった「扶桑級」の根本的な改造案として、上がってくることは、ある種必然だったといえるかもしれません。

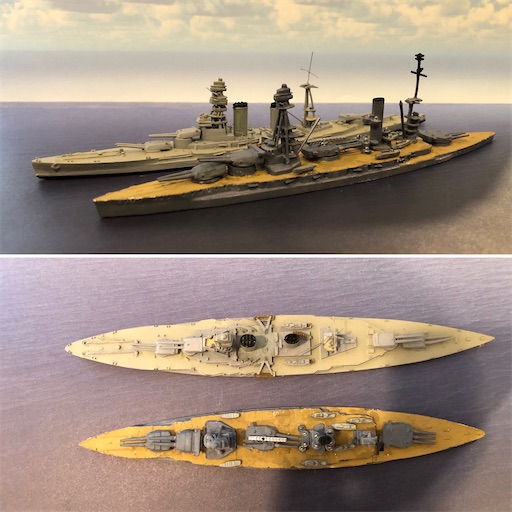

(扶桑級就役時と改装案の比較:やはり砲塔の大きさの差異が目立ちますが、Navis製のモデルのフォルムは少し大柄なのかな?Navisのモデルは精度が高いのですが)

(扶桑級就役時(上段)と改装案(下段)の比較その2:前檣の構造と、砲塔と機関配置の差異に注目、ですかね?)

(41センチ砲搭載案(手前)と長門級(奥)の比較:制作メーカーの異なる模型での比較なので、あまり当てにはならないですが、艦幅に大きな差異はないですね。しかし一回り小さな船体に「長門級」より2門多い主砲を搭載して、大丈夫でしょうかね)

前提は既存艦の改造には一切の制限がないこと

このB案には平賀造船中将のメモとしてワシントン軍縮体制が「既存艦の改造には一切の制限がないことを利用しよう」という一文が残っているらしいのですが、結局は前述の「ビッグ・セブン」体制に見るように搭載主砲にも制限かかかり、既存艦の改装範囲にも制約が課せられたため、この改装案は全て見送られました。

結局、「扶桑級」は根本的な課題を解決されないまま近代化改装を受け、太平洋戦争中盤までは戦力として積極的な活用は検討されませんでした。

「丸」2013年8月号の他の記事から

上の記事は興味深い内容です。「扶桑級」の主砲を題材に、砲戦距離、砲撃術の変化とそれに伴う主砲塔機能の改造と射撃装置、測距装置とそれを搭載する構造物としての前檣楼(艦橋構造物の変遷)の話など、大口径砲のプラットフォームとしての本来の戦艦のあり方をどう考えればいいのか、そんなことを考える上でいろいろなヒントになりそうな話が展開されています。

「扶桑級」戦艦 航空戦艦への改造案・空母改造案

少し気を良くして、他にも何冊か月刊「丸」を入手しました。その中から「扶桑級」の改装案で多いのは、航空戦艦への改装案、とミッドウエー海鮮の主力空母喪失で検討された全通飛行甲板をもった空母への改装案でしょう。

航空戦艦への改造案

本稿でも、航空戦艦への改造案は既にモデル化しています。

(直上の写真は扶桑級海防戦艦:170mm in 1:1250 by semi-scratched with Superior model)

この図面はどこかで目にしたことはあったのかもしれませんが、偶然、筆者も主砲塔は3基に半減させていました。しかし筆者は空母戦力の補完的な意味合いではなく、対潜水艦戦の司令塔的な機能を持たせては、という発想でした。ですので主砲は対潜弾(史実の三式弾のように目標上空で小さな爆雷を広範囲に放つ)を30キロ先の敵潜水艦に投射する機能を有しているのです(にわかに架空戦記っぽくなってきましたが)。搭載する対潜哨戒機(水偵)で敵潜水艦を捕捉し、その位置に対潜弾を投射する、そういうイメージです。

全通飛行甲板空母への改造案(「扶桑級」は速力不足で改造は見送り、「伊勢級」のみ改造対象)

そして全通飛行甲板空母は、「伊勢級」戦艦を改造、という設定で鋭意改造中です。外観はほぼ出来上がっているのですが、対空砲、対空機関砲等の艤装途中です。なんとなく形になってきましたかね。

(「伊勢級」の本格空母への改造案の概観:163mm in 1:1250 by semi-scratched model based on Delphin model : ご覧のように本格空母案の方は最終艤装途上です。ほぼ対空砲等の配置は終わったので、あとは塗装をして仕上げ、という感じですね。実は本稿で、この「伊勢級」空母改装案については「空母機動部隊小史 その9-2:機動部隊の再建(喪失空母の補填計画)」の回で中間報告をしています。その際、ご紹介した写真がこちら:直下)

(前回のご紹介から最も大きく変わったところは艦橋部です。当初案では煙突一体型の小さな艦橋を搭載していましたが、もう少し大型の艦橋の方がいいかな、と大型の艦橋を作って入れ替えてみました。より「隼鷹級」に近い概観になったかも。下の写真で艦橋構造の比較を載せています:上が大型艦橋、下が小型艦橋)

(直下の写真は、「伊勢級」を本格空母化した場合に、どの程度の空母たり得たのかを把握するための「隼鷹級」空母との比較:船体規模はほぼ同等で、構造から見て一段半の格納庫を設定できそうですから、個有の搭載機数も、おそらくほぼ同等になり得たのではないかと想像します。速力も「伊勢級」は25ー26ノットで、ほぼ同等。戦艦出自ですので、防御力の備わった「隼鷹級」と考えるべきかも。しかし、標準的な艦隊空母としての運用は可能だったのではないでしょうか?)

完成すれば216メートル級の飛行甲板を持ち、一段半の格納庫甲板を持ち搭載機54機を運用できる「雲龍級」「隼鷹級」空母に匹敵する規模を持つ艦隊空母になることが期待できました。機関の換装は計画しないため速力は25ノットで、これも「隼鷹級」中型空母と同程度ですが、戦艦出自から来る防御性能は「隼鷹級」を遥かに凌駕するものになるはずでした。

まあこれも改造期間が1.5年かかると見積もられ、早急な艦隊空母の補完には間に合わないとされ、結局航空戦艦へ改造されたのです。

やはりこう考えると30000トンの「エセックス級」艦隊空母を、起工から就役まで約1年半で、しかも16隻(15隻?17隻?)を戦時中(太平洋戦争中)に戦場に投入したアメリカという国の生産能力は本当にすざまじいのだな、と改めて認識しますね。

という訳で、今回はこの辺りで。

次回は今度こそ「第二次ソロモン海戦」のお話を、と思っていますが、どうなることか。簡単な新着モデルのお話を挟ませていただくかも。あるいは一回スキップも。

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。「以前に少し話が出ていた、アレはどうなったの?」というようなリマインダーもいただければ。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。