第二段作戦の展開

前々回に記述したように、日本海軍は1942年4月の一連のインド洋作戦で、開戦第一段の一連の作戦を終了し、以降第二段作戦に移行してゆきます。

第二段作戦は、第一段作戦の成功で太平洋戦争のそもそもの目的であった南方資源地域の確保に成功した日本が、資源地域から本土への輸送路の安全を確保するために、日本海軍の拠点、中部太平洋カロリン諸島のトラック環礁の外周地域の拡大と、長期戦を避けるためになんとか短期での艦隊決戦への米海軍の誘引を同時に企図した作戦、と言えると考えます。

既に、トラック環礁の外周拡大については開戦後、ラバウル進出、ギルバート諸島攻略などが進められており、これをさらに進める大きな次の攻勢軸として、米軍の反攻拠点と想定されるオーストラリアの無力化のための米豪遮断作戦が検討されていました。

これはフィジー・サモアへの進出がとりあえずの最終目標となるのですが、この初動として、ソロモン諸島の中心的な泊地であるツラギへの進出、ギルバート諸島とソロモン諸島の中間地点であるナウル島、オーシャン島の攻略、そしてニューギニア南西岸のポート・モレスビー攻略が企図されました。

これらは内南洋警備拠点の強化という目的でしたので、内南洋地域の警備艦隊である第四艦隊の指揮下で展開されました。

第四艦隊

太平洋戦争開戦当初、日本軍の攻勢主軸が真珠湾作戦と南方攻略であったため、中部太平洋拠点周辺の島嶼部確保を当初の目的とした第四艦隊は固有戦力として大きなものではありませんでした。

新造の練習巡洋艦「鹿島」を旗艦とし、最古参の軽巡洋艦「天龍」「龍田」、軽巡「夕張」を旗艦とする第六水雷戦隊、これに陸戦隊の上陸支援等の目的で敷設艦、根拠地隊の所属小艦艇等が配置されていました。

艦隊旗艦「鹿島」

Katori-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真は、「香取級」の就役時の概観。103mm in 1:1250 by Neptun)

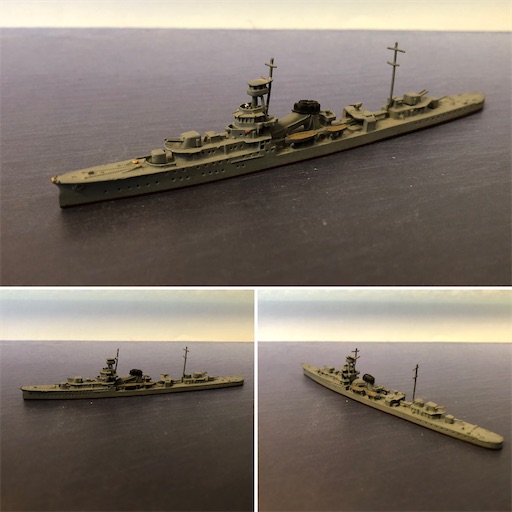

第十八戦隊:軽巡洋艦「天龍」「龍田」

Tenryū-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真:天龍級軽巡洋艦:116mm in 1:1250 by Navis)

(直上の写真: 第18戦隊の天龍級軽巡洋艦2隻:天龍と龍田)

第六水雷戦隊:軽巡洋艦「夕張」(第六水雷戦隊は同感を旗艦とし、「神風級」「睦月級」駆逐艦8隻で編成されていました)

(直上の写真は、軽巡洋艦「夕張」の概観。110mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、軽巡洋艦「夕張」(手前)と5500トン級軽巡洋艦(「長良」)の概観比較。5500トン級よりもひとまわり小さな船体に、航空兵装をのぞきほぼ同等の兵装を搭載し、周囲を驚かせました)

「神風級」駆逐艦

(直上の写真:「神風級」駆逐艦の概観 82mm in 1:1250 by The Last Square: Costal Forces)

「睦月級」駆逐艦

(直上の写真:「睦月級」駆逐艦の概観 83mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、上述の機雷敷設艦「沖島」の概観:104mm in 1:1250 by semi-scratched based on Neptune)

(直上の写真は、機雷敷設艦「津軽」の概観:104mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、上述の機雷敷設艦「沖島」と「津軽」(左上)・「沖島」「津軽」の艦尾部の拡大(左下):機雷は上甲板乗の軌条と艦尾の第二甲板の後方扉からの投下設置が可能でした。・右列は「沖島」(右上)と「津軽」(右下)の主砲比較:右上の「沖島」の主砲は、ストックパーツを加工してして換装しました)

MO作戦と第四艦隊

前述のように、これらの部隊を基幹として、第四艦隊は第二段作戦では、ツラギへの進出、ナウル島、オーシャン島の攻略、そしてニューギニア南西岸のポート・モレスビー攻略(MO作戦)を実施することとなるのですが、特にこの中でポート・モレスビーは、オーストラリア軍・米軍の反攻拠点でもあり、攻略側も相当の部隊を投入することが必要と想定されるため、他の侵攻作戦が海軍陸戦隊の小兵力で実施されるのに対し、それまで内南洋防衛域拡大作戦で陸軍側から提供されていた主力部隊である南海支隊(MO作戦当時は歩兵1個連隊・山砲1個大隊基幹)が投入されることとなりました。

ポート・モレスビー攻略には二つのルートが想定されましたが、既に日本軍が進出していたニューギニア北東岸からの陸路の侵攻は、3000メートル級の山が連なるスタンレー山脈を越えねばならず、大きな兵力の補給と特に重装備の搬送に困難が予想され、海路での侵攻が計画されることとなりました。しかし上陸作戦部隊は、珊瑚海に深く進出し上陸作戦を展開せねばならず、当然、妨害が予想されるために、この護衛にあたる第四艦隊所属の艦艇に加えて、臨時編入された空母・重巡洋艦等を加え、MO機動部隊、MO攻略部隊が編成され同作戦にあたることとなったわけです。

(MO作戦参加艦艇については、本稿前々回の後半部分を)

ざっと主要艦艇のモデルを再掲載しておくと以下のような感じです。

MO機動部隊

第五航空戦隊:空母「瑞鶴」「翔鶴」

(

(

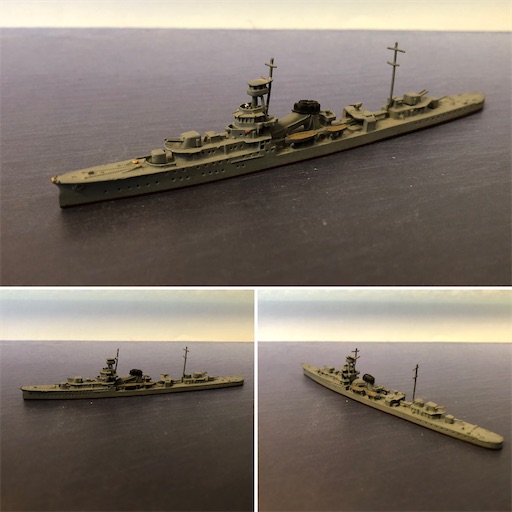

「翔鶴級」航空母艦の概観:182mm in 1:1250 by Neptun:下の写真は「翔鶴」(奥)と「瑞鶴」。両艦は同型艦でしたので大きな差異は、このスケールでは見られません)

(直上の写真は、「妙高級」重巡洋艦の大改装後の概観。166mm in 1:1250 by Neptune)

これらに第七駆逐隊(駆逐艦2隻)、第二十七駆逐隊(駆逐艦4隻)を加えた機動部隊が編成されました。

MO攻略部隊

第六戦隊:重巡「青葉」「衣笠」「古鷹」「加古」

(直上の写真は、「青葉級」の2隻(上段)と大改装後の「古鷹級」を併せた第6戦隊4隻の勢揃い。この両級は、その開発意図である強化型偵察巡洋艦の本来の姿通り、艦隊の先兵として、太平洋戦争緒戦では常に第一線に投入され続けます。そして開戦から1年を待たずに、3隻が失われました)

第十八戦隊(軽巡「天龍」「龍田」

(直上の写真:天龍級軽巡洋艦:116mm in 1:1250 by Navis)

(直上の写真: 第18戦隊の天龍級軽巡洋艦2隻:天龍と龍田)

第六水雷戦隊:軽巡洋艦「夕張」(第六水雷戦隊は同感を旗艦とし、「神風級」「睦月級」駆逐艦8隻で編成されていました)

(直上の写真は、軽巡洋艦「夕張」の概観。110mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、上述の機雷敷設艦「津軽」:104mm in 1:1250 by Neptune)

艦隊補助空母「祥鳳」の編入

さらに、この部隊には1隻の補助空母が追加されています。

(空母「祥鳳」の概観:164mm in 1:1250)

第四艦隊司令長官 井上成美中将

これらの部隊を率いて第四艦隊司令長官井上成美中将がラバウルに停泊中の旗艦「鹿島」から第二段作戦の指揮全般をとるのですが、この人はいわゆる「大物」です。米内光政海軍大臣、山本五十六海軍次官、と軍務局長時代に三国同盟に反対するなど、いわゆる「非戦派」のリーダーシップ的な存在でした。また早くから「航空主兵」論を展開したことでも知られています。

開戦直前に第四艦隊司令長官に転出するのですが、これは航空本部長の要職からの「非戦派提督」の閑職への左遷であったと言われているようです。経歴的には軍政畑の部署で実績を残してきた人、と言っていいように思います。

が、ここに来てこの「航空主兵」を提唱してきた提督が史上初の空母機動部隊戦の総指揮を取ったというのは、ある種、宿命めいたものを感じます。

MO作戦、準備完了の裏で

前述のように艦隊は一応の体裁は取っているものの、寄せ集め、と言っていい部隊で、特に主力であるべき第五航空戦隊は開戦直前に就役した新鋭艦からなる新編成部隊でもあり、他の部隊との連携の経験はほぼ皆無でしたし、加えて最後に編入された空母「祥鳳」は就役したての艦でもありました。

機動部隊の主戦力は言うまでもなく第五航空戦隊の2隻の空母です。これを原忠一少将が指揮しています。原少将は海兵兵学校39期卒で、水雷科です(なぜ空母部隊の指揮官に水雷科が多いのか、本稿でもご紹介しましたが、つまりは艦隊決戦での空母の主力兵器が魚雷だった、ということかと)。

しかしMO機動部隊の現地の先任指揮官は、第五戦隊(重巡「妙高」「羽黒」)指揮官の高木武雄中将(海兵39期)で、原少将と同期ながらスラバヤ沖海戦の功績(指揮の消極性はかなり批判を浴びたようですが、まあそれでも完勝だった)で中将に昇進したばかりでした。

まあ、誰が指揮しても空母同士の海戦は史上初でしたから、問題はなかった(問題だらけにきまっていた?)のでしょうが、部隊間のこれまでの連携経験のなさ等を考慮すると、やや不安がある指揮系統ですね。

さらに第五航空戦隊の両空母の母艦搭載機については、前述の「祥鳳」(1941年12月就役)や「隼鷹」(1942年5月就役)等、新規就役艦への既存搭載機部隊からの搭載機抽出が相次いでおり、このMO作戦時には第五航空戦隊の搭載機数は、それぞれ「瑞鶴」艦上戦闘機20機、艦上爆撃機21機、艦上攻撃機19機、計60機、「翔鶴」艦上戦闘機19機、艦上爆撃機21機、艦上攻撃機16機、計56機、と、開戦当初の定数の各艦72機(艦上戦闘機18機、艦上爆撃機27機、艦上攻撃機27機)を大きく欠いた状況となっていました。

5月初旬に就役した商船改造空母「隼鷹」

(特設航空母艦「隼鷹」の概観:175mm in 1:1250 by Neptun: 下段右のカットは、「隼鷹」で導入された煙突と一体化されたアイランド形式の艦橋を持っていました。同級での知見は、後に建造される「大鳳」「信濃」に受け継がれてゆきます。下の写真は、「隼鷹」(奥)と「飛龍」の比較:「隼鷹」は速度を除けば、ほぼ「飛龍」に匹敵する性能を持っていました。商船を母体とするため、全般にゆったりと余裕のある設計だったとか。日本海軍は新鋭空母就役都度、既存空母の航空隊群から抽出した搭載機部隊で新たに新空母搭載機部隊を編成していました。搭載機数の定数我には目をつぼり稼働空母数を増やすことを優先指定していたわけですね)

また前々回、既に触れたのですが、空母「祥鳳」の同部隊への編入には、これまでの第一航空艦隊のインド洋作戦までの戦訓から、同機動部隊の搭載艦上戦闘機の数が、機動部隊周辺の警戒と、発進する攻撃隊の護衛の双方を行うには不足していることが挙げられ、同艦を実験的に搭載機を全て艦上戦闘機として機動部隊直掩に専従させる事で攻撃隊の護衛を強化する狙いがあったとされています。

しかし、上陸部隊を供出する陸軍から輸送船団の上空直衛への強い希望があり、第四艦隊司令部もこれを了承したため、結局、同艦はMO攻略部隊に編入され、輸送船団の上空支援に、艦上戦闘機13機(旧式の96式艦上戦闘機4機を含む)と艦上攻撃機6機の機体を搭載してあたることとなりました。

米機動部隊

真珠湾で太平洋艦隊所属のほぼ全ての戦艦が行動不能(全壊、着底、損傷等、レベルは色々でしたが)となっていたこの時点では、米艦隊が太平洋で展開できる兵力は5隻の艦隊空母と巡洋艦を中心とした部隊でした。

反攻を目論む米軍としては米豪交通路の遮断は重大な脅威であることは間違いなく、暗号解読により日本軍のポート・モレスビーへの海路侵攻を察知した米海軍は、稼働空母の全てをこれに投入します。

しかし、全てと言っても、空母「エンタープライズ」と「ホーネット」は4月に実施したドーリットル隊による東京空襲作戦からの帰途、補給で真珠湾にあり(補給後、珊瑚海に急行しますが、間に合いませんでした)、「サラトガ」は日本海軍の潜水艦の雷撃の損傷を修復中で、即展開できる空母「レキシントン」と「ヨークタウン」をフレッチャー少将に預けて珊瑚海へ急行させました。

(航空母艦「ヨークタウン」の概観:198mm in 1:1250 by Neptun:同艦は「ヨークタウン級」のネームシップで、飛行甲板に表示された「5」は「ヨークタウン」の番号でした)

ワシントン・ロンドン体制下で建造された米海軍初の(と言い切っていいと思います)本格的艦隊空母です。ワシントン・ロンドン両条約の空母保有制限枠から算出された最大枠25000トンの船体を持ち、太平洋戦争開戦時には米艦隊の主力空母群をを構成していました。

「珊瑚海海戦」に先立ち、ドーリットル中佐の率いる16機の双発陸軍機で、最初の東京空襲が実施されるのですが、この部隊を日本近海まで運び、洋上から発進させたのは、同型艦の「ホーネット」であり、「ホーネット」護衛のためにやはり同型艦の「エンタープライズ」がエスコートしていました)

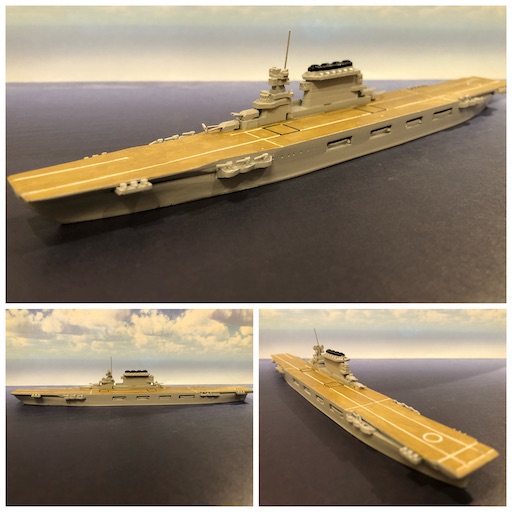

(航空母艦「レキシントン」の概観:214mm in 1:1250 by Delphin :本艦は「レキシントン級」のネームシップで、同型艦に「サラトガ」があります。「レキシントン」は後述のように珊瑚海海戦で失われますが、「サラトガ」は太平洋戦争を何度か損傷しながらも生き抜きました。下の写真は、同級が就役直後に装備していた8インチ連装主砲塔のアップ。後に「サラトガ」では5インチ両用砲に換装されていますが、「レキシントン」では換装の計画はあったものの、実施されないまま、「珊瑚海海戦」で失われました)

同級の建造経緯は、本稿でも過去に何度か取り上げており、大変有名な話です。ワシントン条約では航空母艦の保有枠にも上限が設けられました。一方でワシントン条約で破棄が決まった「レキシントン級」巡洋戦艦をワシントン条約の保有枠内で空母へ改造することが認められ、その時点で最も建造の進んでいた「レキシントン」と「サラトガ」が空母として完成されました。

(下の写真は、巡洋戦艦としてのオリジナル設計案をモデル化したもの。巡洋戦艦としては未成艦ですので、実物はありません)

(巡洋戦艦として完成されていたら・・・:デザインのヴァリエーションを一覧してみました。上から原案(7本煙突)、二本煙突就役時、二本煙突近代化改装後、集合煙突就役時、集合煙突近代化改装後)

日本海軍の空母「赤城」も同様の経緯で破棄される予定の巡洋戦艦を空母に改造したものですし、「加賀」は「赤城」の同警官で空母への転用が決まっていた「天城」が関東大震災で大損害を受け工事が再開できなくなったため、代わりに空母として完成されたものです。

巡洋戦艦としての巨大な機関から発生される高速と、長大な艦型から生まれる飛行甲板は空母への適性が十分でした。

この2隻を1隻のオーストラリア重巡を含む重巡7隻が護衛していました。(キンケード少将・クレース英海軍少将指揮)

重巡:ミネアポリス・ニューオーリンズ・アストリア(ニューオーリンズ級重巡洋艦(同型艦:7隻)

New Orleans-class cruiser - Wikipedia

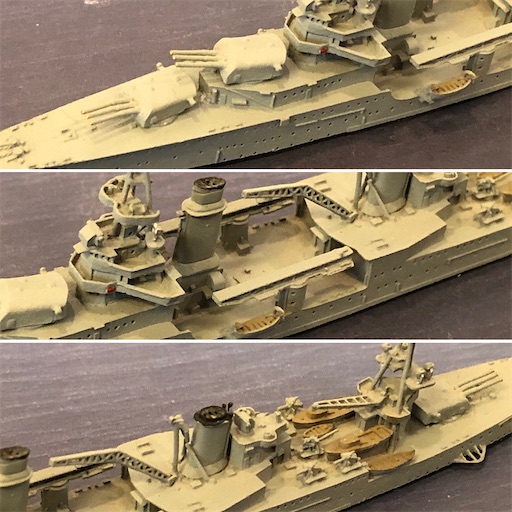

(直上の写真は、「ニューオーリンズ級」重巡洋艦の概観 142mm in 1:1250 by Neptune)

主砲としては8インチ砲3連装砲塔3基を艦首部に2基、艦尾部に1基搭載するという形式は「ノーザンプトン級」「ポートランド級」に続いて踏襲しています。魚雷兵装は、「ポートランド級」につづき、竣工時から搭載していません。航空艤装の位置を少し後方へ移動して、搭載設備をさらに充実させています。乾舷を低くして艦首楼を延長することで、米重巡洋艦の課題であった復原性を改善し、32.7ノットの速力を発揮することができました。

(直上の写真は、「ニューオーリンズ級」重巡洋艦の特徴を示したもの。艦橋の構造を、前級までの三脚前檣構造から塔状に改めています(上段)。航空艤装の位置を改めて、運用を改善(中段)。この艦級に限ったことではないですが、アメリカの建造物は理詰めで作られているためか、時として非常に無骨に見える時がある、と感じています(下段)。フランスやイタリアでは、こんなデザインは、あり得ないのでは、と思うことも。「機能美」と言うのは非常に便利な言葉です。でも、この無骨さが良いのです)

Northampton-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真は、「ノーザンプトン級」重巡洋艦の概観。146mm in 1:1250 by Neptune)

前級「ペンサコーラ級」から8インチ主砲を1門減じて、3連装砲塔3基の形式で搭載しました。砲塔が減った事により浮いた重量を装甲に転換し、防御力を高め、艦首楼形式の船体を用いることにより、凌波性を高めることができました。9000トンの船体に8インチ主砲9門、53.3cm3連装魚雷発射管を2基搭載し、32ノットの速力を発揮しました。航空艤装には力を入れた設計で、水上偵察機を5機搭載し、射出用のカタパルトを2基、さらに整備用の大きな格納庫を有していました。

(直上の写真は、「ノーザンプトン級」の主砲配置と航空艤装の概観。水上偵察機の格納庫はかなり本格的に見えます(中段)。同級は竣工時には魚雷を搭載していたはずですが、既にこの時点では対空兵装を強化し、魚雷発射管は見当りません)

(直上の写真は、「ポートランド級」重巡洋艦の概観。150mm in 1:1250 by Neptun )

同級は、前級「ノーザンプトン級」の拡大改良型で、米海軍としては初めて10000トンを超える艦型を持った重巡洋艦となりました。砲兵装は基本前級「ノーザンプトン級」を継承していますが、復原性を改善するために、建造当初から雷装は廃止されました。しかし一方で対空装備の増強、艦橋の大型化などにより、一見バランスの取れた重厚な艦型に見えますが、実は復原性は悪化した、とされています。

(直上の写真は、「ケント級」の概観。152mm in 1:1250 by Neptune )

「ケント級」重巡洋艦は、英海軍が建造した条約型重巡洋艦カウンティ級の第一グループで、条約制限内での建造の条件を満たし、かつ英海軍の巡洋艦本来の通商路保護の主要任務に就く為、防御と速力には目を瞑り火力と航続力に重点を置いた設計としています。10000トンをやや切る船体に8インチ砲8門を装備し、31.5ノットを発揮しました。

珊瑚海海戦

いよいよ初の空母機動部隊同士の海戦、「珊瑚海海戦」です。

この海戦は日米双方、初めての空母航空隊を主力とした海戦と言うこともあり、錯誤の連続、と表現できる戦いとなります。

例によって海戦の経緯、詳細は他の優れた記述にお願いするとして、少し経緯を整理しておきます。「錯誤」がどのようなものだったか、わかるかも。

5月4日:米機動部隊がツラギを空襲します。これに対応して日本側の索敵が始められていますが、米機動部隊発見には至りませんでした。

5月6日:ツラギに進出した飛行艇部隊、水上機部隊等が索敵を継続し、米機動部隊発見の一報が入りますが、その後の続報がなく、戦闘には至りませんでした。結果的に見れば70浬(航空機では20−30分程度の距離)まで接近していたようです。

5月7日:

MO機動部隊の攻撃:機動部隊の放った索敵機が「機動部隊発見」を報じ、これに即応して攻撃隊が発進します(戦闘機18機、艦爆36機、艦攻(雷撃機)24機:計78機)。しかし攻撃隊の発進後に別方面に進出した索敵機からで米機動部隊発見の続報が入り、機動部隊司令部は混乱をきたします。先に発進した攻撃隊が第一目標に到達し、給油艦とその護衛艦の誤認であることを確認、艦爆のみでこの給油艦を撃沈したのち、攻撃隊は母艦に帰投します。この日、艦爆2機、艦攻2機(索敵機)が失われています。

米機動部隊の攻撃:一方、米機動部隊は7日未明に索敵機を発進、同時に一部の巡洋艦部隊を輸送船団攻撃に分派しています。機動部隊の放った索敵機が「空母2隻を含む」日本機動部隊の発見を報じ、「ヨークタウン」「レキシントン」から攻撃隊が発進します(戦闘機18機、艦爆52機、艦攻(雷撃機)22機:計92機)。攻撃隊の発進後、別の索敵機からの報告で、発見目標が機動部隊ではなく輸送船団とその護衛(MO攻略部隊)であることが判明し、攻撃目標はこの攻略部隊に変更され、攻撃が続行されました。

MO攻略部隊は無線傍受等により攻撃隊の接近を探知し、輸送船団を退避させます。「祥鳳」の搭載機(戦闘機13機、艦攻6機)での輸送船団上空護衛は困難との判断があったようです。

結局、米機動部隊攻撃隊はMO攻略部隊(第六戦隊:重巡4隻、空母「祥鳳」、駆逐艦「漣」)を発見してこれを攻撃。攻撃は空母「祥鳳」に集中し、爆弾13発、魚雷7本を受けて「祥鳳」が失われました。

米攻撃隊の損害は戦闘機2機、艦爆3機でした。

日本海軍基地航空隊の攻撃:同日、日本海軍の基地航空隊が、米機動部隊が輸送船団攻撃を目的に分派した上記の巡洋艦部隊を襲撃しています。これは1式陸上攻撃機12機(雷撃)と96式陸上攻撃機20機(爆撃)からなる攻撃隊でしたが、戦艦1隻の撃沈と戦艦・巡洋艦各1隻撃破の戦果を報告しています(実際には部隊は重巡1隻を基幹とする部隊で、重巡1隻が被弾機の体当たりで損傷しています)。攻撃隊は1式陸攻6機を失っています(2機の不時着機を含む)。

MO機動部隊の薄暮攻撃:MO機動部隊は給油艦攻撃を行なった攻撃隊を収容後、再度、機動部隊発見の方を索敵機から受けています。出撃が夕刻で、帰投が夜間となるため、艦爆12機、艦攻(雷撃)15機、計27機の熟練機のみで構成した攻撃隊を出撃させました。一方、米機動部隊はレーダーでこの接近を探知し、戦闘機20機でこれを迎撃します。この戦闘でMO機動部隊の艦攻隊は8機を失い、艦爆隊も結局米機動部隊を発見できず帰還しましたが、夜間着艦となり、無事帰還したのは6機のみでした。(艦爆隊の帰投途中で、米空母を日本の母艦と誤り、着艦態勢にはいってから誤認に気づき危うく脱出、と言う場面もあったとか。それだけ攻撃隊は米機動部隊に迫っていた、と言うことですね)

こうして、お互いに試行錯誤の1日を終えるわけですが、実はこの日、「祥鳳」を失ったMO攻略部隊指揮官の五藤少将(第六戦隊)から第四艦隊司令部に輸送船団北方退避の具申があり、MO上陸作戦は2日延期の決定がなされました。

5月8日:

日米両攻撃隊発進:日米両機動部隊が索敵機を発進し、ほぼ同時刻に双方とも目標とする敵機動部隊を発見、まず米機動部隊が攻撃隊を発進しています(戦闘機15機、艦爆46機、艦攻(雷撃機)21機:計92機)。一方、MO機動部隊も戦闘機18機、艦爆33機、艦攻(雷撃機)18機、計69機からなる攻撃隊を発進し、両攻撃隊は途中で互いに視認しながらすれ違っています。

米機動部隊攻撃隊の戦闘:まずヨークタウン攻撃隊がMO機動部隊を発見し攻撃。「瑞鶴」はスコールの下に逃れたため攻撃は「翔鶴」に集中し、450kg爆弾2発を被弾し、搭載機部隊の運用が不可能となりました。続いてレキシントン隊(途中、悪天候で半数が引き返したため、数が半減していました)が襲来し、さらに450kg爆弾1発を「翔鶴」に命中させています。

MO機動部隊はこれに対し戦闘機(零式)19機を上げて応戦しましたが、2機が戦闘で失われ、3機が母艦(翔鶴)の被弾により燃料切れで不時着水しています。

MO機動部隊攻撃隊の戦闘:約2時間の飛行後に米機動部隊上空に到達(この時、帰還燃料切れを知りながら攻撃隊を誘導した菅野機(索敵機)のエピソードは有名ですね)、まず雷撃隊が両空母を襲撃し「レキシントン 」に魚雷3発を命中させます。次いで艦爆隊が攻撃、「レキシントン」に直撃弾2発、至近弾5発、「ヨークタウン」に1発の直撃弾と至近弾3発を与えました。のちに「レキシントン」は漏れ出したガソリンにより数時間後に大爆発、大火災を起こし、処分されています。海水飛沫等への配慮から密閉型の格納庫を持っていたのですが、これが仇になったようです。「ヨークタウン」でも同様のガソリンもれは起こっていますが、開放型の格納庫のため充満せず、引火・爆発等は避けることができています(本稿でもいずれご紹介しますが、日本海軍が鳴り物入りで戦時中に就役させた「大鳳」も同じような最後を迎えていますね)。

この攻撃後、母艦に帰還したのは戦闘機17機(発進18機)、艦爆19機(発進33機)、艦攻10機(発進18機)で、帰還時に上記のように「翔鶴」が飛行甲板に被弾し搭載機運用能力を失っていたため、全て「瑞鶴」に着艦せざるを得ず、飛行甲板整理のため12機が海中に投棄されました。これ以外の未帰還機の中には、真珠湾攻撃隊の艦爆隊長で「翔鶴」攻撃隊隊長、急降下爆撃の権威と言われていた高橋少佐が含まれていました。

攻撃隊帰還の時点での使用可能機数は、戦闘機24機、艦爆9機、艦攻6機、計39機に減少していました。(その後、修理可能機の補修により、翌9日には戦闘機24機、艦爆13機、艦攻8機、計45機まで回復)

一方米機動部隊のこの日の航空部隊の損害は、MO機動部隊攻撃隊が戦闘機8機、艦爆3機、艦攻1機、計12機で、自身の機動部隊防御戦での損失が戦闘機6機、艦爆15機(上空待機させた艦爆で、MO機動部隊の雷撃隊を迎撃させたようです)、計21機でした。

この日の海戦で、米機動部隊は空母1隻を失い、もう1隻も戦闘行動ができる状態ではありませんでした。一方、MO機動部隊は空母1隻は運用不能となりましたがもう1隻は損害はありませんでした。しかし搭載機の損耗は激しく、9日午後時点で稼働機は45機にとどまっていました。結局、「戦線整理」(=撤退)を第五航空戦隊指揮官(原少将)が具申し、高木部隊指揮官が作戦中止を決定して戦場より撤退し、MO作戦は延期されることとなりました。

ラバウルに在泊中の第四艦隊司令部(井上中将)は、米空母2隻撃破の戦果報告を受けて(報告では撃沈2隻)、追撃の指示を準備していましたが、前線部隊指揮官(高木中将:MO機動部隊指揮官)からの戦線離脱の一報でこれを断念したと言われています。

その後、連合艦隊司令部からの要求で、追撃命令を下令し再度「瑞鶴」は南下しますが、既に敵影はありませんでした。

一方同様の混乱は米軍側でも発生しており、米軍も戦果報告では空母2隻撃沈とされています。つまり、この時点では双方、相手の空母機動部隊は壊滅できたと考えていたわけです。そのため米艦載機が無傷の「瑞鶴」を発見すると、新手の空母としてカウントされ、傷ついた「ヨークタウン」のみを手元に持つ米機動部隊指揮官のフレッチャーは撤退を決定しています。

その後

いずれにせよ、ポート・モレスビー攻略部隊を載せた輸送船団は撤収し、作戦は中止(表現としては延期)されました。日本軍としては、開戦以来初めて作戦目的が達成できなかった戦闘となったわけです。この辺りが「戦闘では勝ったが、戦略で負けた」と爾来言われている所以なのでしょうね。

結局、海上からのポート・モレスビー攻略は断念され、南海支隊は歩兵連隊、工兵連隊等の増強を受けたのち、陸路、スタンレー山脈を越えるルートに切り替えて侵攻を行いますが、侵攻は補給不足などの困難に直面しポート・モレスビーの灯火を見るところまで迫りながら達成されることなく、逆に米豪軍の攻撃により撤退に移り、MO作戦と並行して侵攻し確保したツラギへの反撃(ツラギの対岸がガダルカナルです)と併せて、日本の敗勢の発端となってゆくこととなります。

また、この海戦に参加した第五航空戦隊は、元々は作戦後、ミッドウェー作戦に参加する予定でした。南雲機動部隊は第五航空戦隊のミッドウェー作戦参加に先立って、新編成の同航空戦隊に戦闘経験を積ませることを目論んで同戦隊をMO作戦に派出したのですが、結果は空母「翔鶴」中破、その後の修復と、何よりも搭載機部隊の消耗がひどく、ミッドウェー作戦への参加は不可能となりました。結局、南雲機動部隊は第五航空戦隊なしで、ミッドウェー作戦を実施することになります。

課題は

ちょっと長々と「珊瑚海海戦」の展開を見てきたのですが、史上初の空母機動部隊同士の海戦はいくつかの課題を提示しています。

空母機動部隊同士の海戦は、双方の戦闘距離が従来の海戦の比ではなく、相手を視認できません。このことから索敵の重要性、併せてその精度が重要になってきます。

さらに戦果確認も重要です。実施部隊は航空部隊であり、戦闘中の戦果をどのように整理してゆくのか、これは功績を認める以上に、作戦の修正等にとっても重要になってきます。

戦術的には、この戦いで、母艦上空の防衛が大変難しいことがわかってきたと考えています。当時の日本海軍の戦闘機パイロットの技量は高かったはずで、それでもそれほど大きな損害を相手攻撃隊に与えられていません。(戦果報告は大きいのですが。つまり誤認が大きい)おそらく対空砲も同様でしょう。この辺りを手当てする方法が模索されていれば、ミッドウェーの結果も異なったかも。

さらに重要なのは、攻撃隊の損耗率の高さ、でしょう。特に攻撃隊は攻撃を終えた帰路に撃墜されることが多かったようで、護衛戦闘機の運用など(敵戦闘機が現れると、護衛戦闘機隊は空中戦に入り離れてしまうことが多かったようです。帰路はほとんど帯同しなかった、とも)検討の余地があったのでは。

もしさらに検討進めるならば、損耗を前提とした体制(育成や戦術開発)の検討も行われるべきだったかも。(この辺りは海軍戦略そのものとも関係してきますね。長期消耗戦では勝機が見出せないため、あくまで短期艦隊決戦主義で行くなら、一枚看板主義で行くところまでいく、ということでも良かったのかもしれません。本稿の何処かでも書きましたが、日本海軍の空母機動部隊構想では、潔くこれを貫くべきだったのかも。そこがはっきりしていれば、究極の消耗戦である「特攻」なんて、考えなくても良かった、とも思えます)

というわけで、今回はこの辺りで。

次はいよいよ「ミッドウェー海戦」なのですが、大きな流れとしての日本の攻勢の終局点は、この珊瑚海海戦(というよりもMO作戦の挫折)だったのかも、と考えています。MO作戦の二つの攻略目標が、日本の敗勢の発起点となっていました。まだ開戦して半年、なんですがね。(「半年は暴れて見せましょう」って、そこまで見えていたのか?)

と言うことで、次回は「ミッドウェー海戦」をお送りする予定です。(年末が迫り、何かと週末が忙しくなってきました。一回、新着モデル等はさむかもしれません)

もちろん、もし、「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。