2021年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

それにしても、混沌とした新年になってしまいましたね。筆者はおそらく生まれて初めて実家に戻らず自宅で年越しを迎えました。ある意味、のんびりとした数日ではあったのですが、メリハリなく、長めの休日を過ごしてしまった、そんな感じでした。

年が開ければ、何か見えるかと、漠然とした期待があったにもかかわらず、どうも現実はもう少し厳しいようです。どうか安全第一に、お過ごしください。

そして時折、ここを覗きに来ていただけると、幸いだとおもっています。今年もどうぞよろしくお願いします。

と言うことで、2021年最初の投稿ですが、表題の通り「第二次世界大戦期のアメリカ海軍の巡洋艦」を総覧してみたいと思います。

筆者の事情としては、引き続き、制作ラッシュが続いており、比較的負担の軽い稿、と言うことで、やや過去の投稿を多用しながら、進めてゆきます。少し文体等、矛盾や揺れ幅が大きいかと懸念しつつ。

と言うことで、最初は少し最近のモデル作製のアップデートを。

まずはあの「赤い戦闘飛行艇」

直下の写真はあの「赤い戦闘飛行艇」の飛行時の再現。以前本稿でもご紹介しましたが、おそらく世界で唯一の入手可能な1:144スケールのモデルです。ディスプレイ台と飛行士はついていませんのでご注意を。

下の写真は同様に着水時のモデル。ウォーターライン(?)モデルです。こちらも飛行士のフィギュアは付いていませんのでご注意ください。筆者はフィギュアはいずれも1:144モデルのストックから転用しています。

現在、良きライバルである「青いカーチス」を製作中です。

次に、フィンランド軍装備から、「冬戦争」時の主力戦闘機を。

「フォッカー D-21」(フィンランド風にいうと「フォッケル」ですかね)

こちらは頼りになるShapeways(Kampffieger models)の製品をストレートに塗装し、Mark I Model製のデカールを貼っています。

素材は White Natural Versatile Plasticで安価なのですが、表面がかなり粗い感じで仕上がります。下地処理はしているのですが、やはり塗装面は光が当たると目立ちますね。どこまでこだわるかですが、別素材でもう一回トライしていようかな。

こちらは本稿の下記の稿にも反映しておきます。

ああ、なんだか1:144スケールモデルのサイトっぽくなってきたなあ。

という事で、少し長い前置きになりましたが、さていよいよ今回の本論部分へ。

米海軍は第二次世界大戦に、重巡洋艦6クラス32隻、軽巡洋艦5クラス59隻、そして大型巡洋艦1クラス2隻という大量の巡洋艦を投入しました。

その設計思想は戦術の変遷に従って柔軟に変更され、当初は補助戦闘艦、偵察艦としての性格が強くみられましたが、後半の設計は艦隊の航空主兵化に伴い、空母機動部隊や輸送部隊の艦隊防空に重点が置かれる設計となりました。

6クラス32隻が投入され7隻が戦没しています。

いわゆる条約型重巡洋艦(カテゴリーA)として5クラス18隻が建造され、条約失効後に1クラス14隻が建造され、第二次世界大戦に参加しています。

(直上の写真は、「ペンサコーラ級」重巡洋艦の概観。143mm in 1:1250 by Neptune)

「ペンサコーラ級」は米海軍が初めて建造した重巡洋艦です。当初は、日本海軍の「古鷹級」と同様に強化型の軽巡洋艦として設計されましたが、建造途中にロンドン条約により巡洋艦にカテゴリーが生まれそれぞれに制限を課せられたため、「カテゴリーA=重巡洋艦」に類別されたという経緯があり、結果的に条約型重巡洋艦の第一陣となりました。

設計当初は8インチ3連装主砲塔4基を搭載する予定でしたが、艦型の大型化を抑制するために4基のうちの2基を連装主砲塔にあらためて建造されました。雷装としては53.3cm3連装魚雷発射管を2基搭載していました。

やや装甲を抑えめにし9100トンと列強の重巡洋艦としてはやや小ぶりながら、強力な砲兵装を有し、抗堪性に考慮を払い初めて採用された缶室分離方式で配置された主機から32.5ノットの速力を発揮することができました。

強力な兵装配置と、やや変則的な砲塔配置に伴い、トップへービーの傾向があり、復原性に課題があるとされていました。

(直上の写真は、「ペンサコーラ級」重巡洋艦の特徴的な主砲塔配置。連装砲塔を低い位置に、3連装砲塔を背負い式に高い位置に配置しています。高いマストとも相まって、重心がいかにも高そうに見えます)

2隻が建造され、2隻ともに大戦を生き抜きました。

Northampton-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真は、「ノーザンプトン級」重巡洋艦の概観。146mm in 1:1250 by Neptune)

「ノーザンプトン級」は米海軍が建造した条約型重巡洋艦の第2グループです。

前級「ペンサコーラ級」から8インチ主砲を1門減じて、3連装砲塔3基の形式で搭載しました。砲塔が減った事により浮いた重量を装甲に転換し、防御力を高め、艦首楼形式の船体を用いることにより、凌波性を高めることができました。9000トンの船体に8インチ主砲9門、53.3cm3連装魚雷発射管を2基搭載し、32ノットの速力を発揮しました。

航空艤装には力を入れた設計で、水上偵察機を5機搭載し、射出用のカタパルトを2基、さらに整備用の大きな格納庫を有していました。

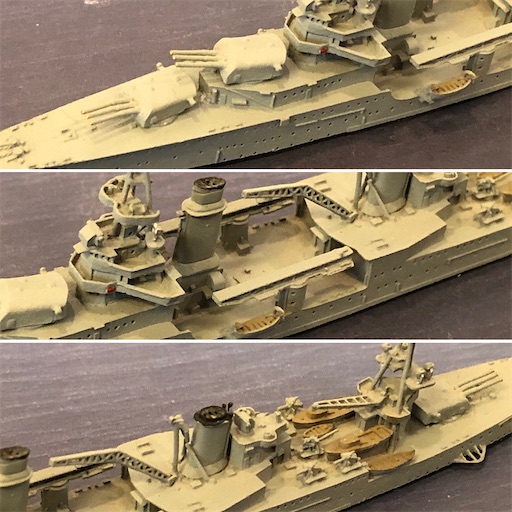

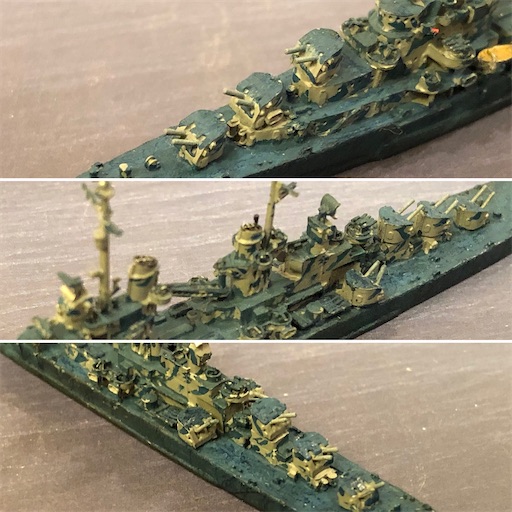

(直上の写真は、「ノーザンプトン級」の主砲配置と航空艤装の概観。水上偵察機の格納庫はかなり本格的に見えます(中段)。同級は竣工時には魚雷を搭載していたはずですが、既にこの時点では対空兵装を強化し、魚雷発射管は見当りません)

前級で課題とされた復原性の不足は、細身の艦型から引き継がれており、後に対空装備の増強の際には魚雷兵装を全撤去するなどの対応を取らざるを得ませんでした。

(直上の写真は、「ノーザンプトン級」と前級「ペンサコーラ級」(上段)の主砲配置の差を見たもの)

同型艦は6隻が建造されましたが、そのうち「ヒューストン」がバタビア沖海戦(1942年3月)で、「ノーザンプトン」がルンガ沖海戦(1942年11月)で、そして「シカゴ」が1943年1月のレンネル沖海戦でいずれも日本海軍と交戦し失われました。

(直上の写真は、「ポートランド級」重巡洋艦の概観。155mm in 1:1200 by Superior :メーカーの差この場合にはスケールの差も顕著に現れています。1:1250スケールでの寸法は148mmと試算できます)

同級は、前級「ノーザンプトン級」の拡大改良型で、米海軍としては初めて10000トンを超える艦型を持った重巡洋艦となりました。

砲兵装は基本前級「ノーザンプトン級」を継承していますが、復原性を改善するために、建造当初から雷装は廃止されました。しかし一方で対空装備の増強、艦橋の大型化などにより、一見バランスの取れた重厚な艦型に見えますが、実は復原性は悪化した、とされています。

(直上の写真は前級「ノーザンプトン級」(上段)と「 ポートランド級」との艦容の比較。重厚さを増したように見えますが、重心の高さから生じる復原性の課題は改善されませんでした)「

同級の「インディアナポリス」が3発目の原子力爆弾の部品をテニアンに輸送中に日本海軍の潜水艦に雷撃され撃沈されたことは大変有名なエピソードです。

New Orleans-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真は、「ニューオーリンズ級」重巡洋艦の概観 142mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、「ニューオーリンズ級」重巡洋艦の特徴を示したもの。艦橋の構造を、前級までの三脚前檣構造から塔状に改めています(上段)。航空艤装の位置を改めて、運用を改善(中段)。この艦級に限ったことではないですが、アメリカの建造物は理詰めで作られているためか、時として非常に無骨に見える時がある、と感じています(下段)。フランスやイタリアでは、こんなデザインは、あり得ないのでは、と思うことも。「機能美」と言うのは非常に便利な言葉です。でも、この無骨さが良いのです)

米海軍の条約型重巡洋艦としては第四段の設計にあたります。

主砲としては8インチ砲3連装砲塔3基を艦首部に2基、艦尾部に1基搭載するという形式は「ノーザンプトン級」「ポートランド級」に続いて踏襲しています。魚雷兵装は、「ポートランド級」につづき、竣工時から搭載していません。航空艤装の位置を少し後方へ移動して、搭載設備をさらに充実させています。

乾舷を低くして艦首楼を延長することで、米重巡洋艦の課題であった復原性を改善し、32.7ノットの速力を発揮することができました。

(直上の写真は、前級「ポートランド級」と「ニューオーリンズ級」の艦橋構造の比較。艦橋構造をそれまでの三脚前檣構造から塔構造に改めています)

同型艦は7隻が建造されましたが、そのうち第一次ソロモン海戦に参加した3隻(「アストリア」「ヴィンセンス」「クインシー」)全てが撃沈されてしまいました。

第一次ソロモン海戦については本稿でも以下の回で触れています。

その後も、ソロモン海域での戦闘では常に第一線で活躍し、サボ島沖夜戦では同級の「サンフランシスコ」が旗艦を務める艦隊がレーダー射撃によって、日本海軍の重巡「青葉」を大破させ、「古鷹」を撃沈する戦果を上げています。一方で、第三次ソロモン海戦では、同じく艦隊旗艦を務めた「サンブランシスコ」が「比叡」「霧島」との乱打戦で大破していますし、ルンガ沖夜戦では、日本海軍の駆逐艦部隊の輸送任務の阻止を試みた同級の「ニューオーリンズ」「ミネアポリス」が、日本駆逐艦の放った魚雷で大破する、といったような損害も被っています。

米海軍の「ヤラレ役」を一身に背負った感のある緩急ですが、それだけ「切所」を踏ん張った、と言うことだと考えています。

重巡洋艦「ウィチタ」

(直上の写真は、重巡洋艦「ウィチタ」の概観 150mm in 1:1250 by Hansa)

条約型重巡洋艦の第5弾として1隻のみ建造されました。

当初は前級「ニューオーリンズ級」の8番艦として建造される予定でしたが、並行して建造中の条約型軽巡洋艦「ブルックリン級」の設計構想を大幅に取り入れたものとなりました。そのため艦容は「ブルックリン級」に類似しています。

(直上の写真は、設計の際にベースとなった「ブルックリン級」軽巡洋艦(上段)との鑑容の比較。基本的な配置は極めてよく似ていることがよくわかります)

航空兵装を初めて艦尾配置とした他、対空兵装にMk 12 5インチ両用砲を採用し、これを単装砲塔形式で4基、単装砲架形式で4基、計8基搭載しています。

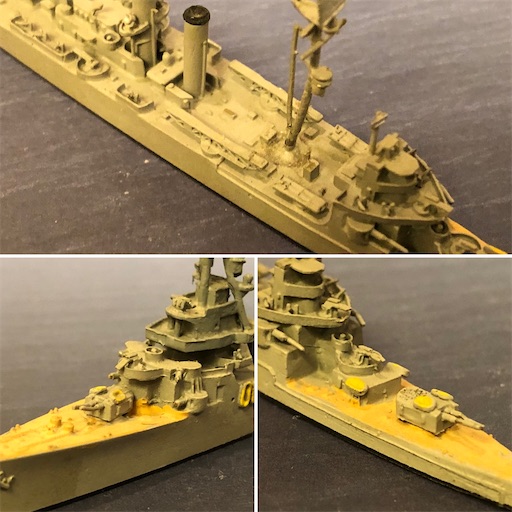

(直上の写真は、「ウィチタ」の対空砲配置。Mk.12 5インチ両用砲を単装砲塔で4基:艦橋周りに3基と後橋直後に1基配置しています(写真上段と下段)単装砲架形式で艦中央部に4基配置しています(写真中段))

艦型は条約型巡洋艦としては最大で、速力33ノットを発揮することができました。

両用砲という先見性

この砲は同艦以降後建造された巡洋艦のみならず、戦艦、空母、駆逐艦など米海軍艦艇のほぼ全ての艦級に搭載され、実に1990年まで使用された優秀な砲で、単装砲架から連装砲塔まで、多岐にわたる搭載形式が採用されました。

同砲は楊弾機構付きで毎分15-22発、楊弾機構なしの場合でも毎分12-15発の射撃が可能で、これとMk 33両用方位盤との組み合わせで、それまでに比べ飛躍的な射撃能力を得ることができました。「砲」そのものもさることながら、装填機構や方位盤などの射撃管制機構との組み合わせで「両用砲」と言う「システム」を駆逐艦に搭載したアメリカ海軍の先見性には、本当に驚かされます。

(直上の写真は、「ボルチモア級」の概観 165mm in 1:1250 by Poseidon?)

同級はワシントン・ロンドン体制終了後に米海軍が建造した重巡洋艦で、条約による制限が無くなったため排水量14000トンの大型艦となりました。

(直上の写真は、同級がタイプシップとした「ウィチタ」との鑑容比較。概観はよく似ていますが艦型が大型化し、対空兵装などが改められています)

前級「ウィチタ」をタイプシップとしながらも、大幅に艦型が大型化し、主砲はそれまでの錠悪形重巡洋艦と同等ながら、副兵装として「ウィチタ」で採用したMk 12 5インチ両用砲を連装砲塔6基搭載するなど、充実した対空兵装を保有していました。また装甲が大幅に強化されています

計画では16隻が建造される予定でしたが、14隻が完成し、戦没艦はあリませんでした。ほとんどの艦が1960年代、70年代まで現役に止まり、4隻はミサイル巡洋艦に改造されました。

派生形に「オレゴンシティ級」がありますが、同級は全て戦後の就役となりました。

5クラス59隻が投入され、3隻が失われました。

(直下の写真は、米海軍が建造した「オマハ級」軽巡洋艦。136mm in 1:1250 by Neptune)

Omaha-class cruiser - Wikipedia

「オマハ級」軽巡洋艦(1923- 同型艦10)は、「チェスター級」に次いで米海軍が建造した軽巡洋艦で、7000トンのゆとりのある船体に、6インチ砲(15,2センチ)12門と3インチ高角砲8門と言う強力な火力を有していました。4本煙突の、やや古風な外観ながら、主砲の搭載形態には連装砲塔2基とケースメイト形式の単装砲を各舷4門という混成配置で、両舷に対し8射線(後期型は7射線)を確保すことができる等、新機軸を盛り込んだ意欲的な設計でした。最高速力は35ノットと標準的な速度でしたが、20ノットという高い巡航速度を有していました。また最初からカタパルト2基による高い航空索敵能力をもっていました。

(直上の写真は、「オマハ級」の概観 135mm in 1:1250 by Neptune)

(直上の写真は、「オマハ級」軽巡洋艦のカタパルト2基を装備し充実した航空艤装(上段)と連装砲塔とケースメートの混成による主砲配置、写真の艦は後期型で、後部のケースメートが2基減じられています)

10隻が第二次世界大戦に参加し、喪失艦はありませんでした。

ブルックリン級軽巡洋艦(同型艦:9隻=準同型艦セントルイス級2隻を含む)

Brooklyn-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真:「ブルックリン級」の概観。150mm in 1:1250 by Neptune )

本級は日本海軍の「最上級」同様、ロンドン条約で保有に制限のかかった重巡洋艦(カテゴリーA)の補完戦力として設計された大型巡洋艦で、それまでの偵察任務等に重点の置かれた軽快な軽巡洋艦とは異なり条約型重巡洋艦に撃ち負けない砲力と十分な防御力を併せもった設計となっていました。

このため主砲にはカテゴリーB=軽巡洋艦に搭載可能な6インチ砲を3連装砲塔5基、15門搭載していました。同砲はMk16 47口径6インチ砲と呼ばれる新設計の砲で、59kgの砲弾を毎分8−10発発射することができました。

重防御を施した10000トンを超える船体を持ち、33.6ノットの速力を発揮することができました。

魚雷兵装は搭載しませんでしたが、対空兵装としては5インチ高角砲を単装砲架で8基搭載していました。「セントルイス級」として分類されることもある後期型では、「ボルティモア級」重巡洋艦で採用されたMk 12 5インチ両用砲の連装砲塔4基を搭載し、汎用性を高めています。

(直上の写真は、速射性の高Mark 16 15.2cm(47口径)速射砲の3連装砲塔を5基搭載しています。対空砲として5インチ両用砲を8門搭載していますが、後期の2隻はこれを連装砲塔形式で搭載していました。このため後期型の2隻を分類して「セントルイス級」と呼ぶこともあります)

「セントルイス級」軽巡洋艦は、「ブルックリン級」の改良型で、5インチ対空砲を、「ブルックリン級」の単装砲架形式8基から、より機動性の高い連装砲塔形式4基に変更し、艦橋や後橋を併せてやや小型化し復原性をより高めた形状となっています。

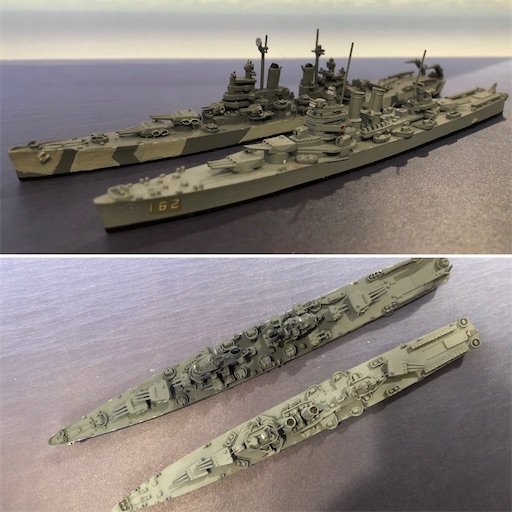

(直上の2点の写真は、「ブルックリン級前期型」と「後期型=セントルイス級」の概観比較をしたもの。対空装備の差が、微妙に艦橋構造や後橋の構造などに及ぼしているのが分かります。モデルはいずれもNeptun製)

第二次世界大戦では、日本海軍とのクラ湾海戦でセントルイス級の「ヘレナ」が失われました。

Cleveland-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真:「クリーブランド級」の概観。150mm in 1:1250 by Neptune。主砲塔を1基減らし、対空兵装として、連装5インチ両用砲を6基に増やしし、対空戦闘能力を高めています )

同級は、条約失効後に設計された軽巡洋艦です。当初は次に紹介する対空巡洋艦「アトランタ級」の拡大版として計画されましたが、設計途上から汎用的な前級「ブルックリン級」「セントルイス級」の対空兵装強化版として設計変更されました。

対空兵装をMk 12 5インチ両用砲の連装砲塔6基にする代わりに、主砲塔を1基減らしています。

戦時の海軍増強のため、計画では52隻が建造される予定でしたが、13隻が同級の改良型である「ファーゴ級」に設計変更され、9隻は「インディペンデンス級」軽空母に転用、3隻が建造中止とされたため、最終的には27隻が就役しました。正確にいうと27隻のうち1隻は就役が戦後となったため第二次世界大戦には参加していません。

(直上の2点の写真は、「ブルックリン級」と「クリーブランド級」の概観比較をしたもの。艦橋の位置や煙突の位置の差に注意。両級の差は主に主砲塔の数と対空装備の差ですが、艦橋構造や後橋の構造などに設計の差異があることも分かります。モデルはいずれもNeputune製)

第二次世界大戦での喪失艦はありませんでした。

Atlanta-class cruiser - Wikipedia

(直上の写真は、「アトランタ級」軽巡洋艦の概観。131mm in 1:1250 by Neptune)

当初は「オマハ級」軽巡洋艦の代替として、駆逐艦部隊の旗艦を想定して設計がスタートしましたが、設計途上で防空巡洋艦への設計変更が行われました。6000トン級の船体に、主砲とし38口径5インチ両用砲の連装砲塔を8基搭載し、併せて53.3cm魚雷の4連装発射管2基も搭載し、当初設計の駆逐艦部隊の旗艦任務にも適応できました。速力は32.5ノットを発揮することができました。

(直上の写真は、「アトランタ級」軽巡洋艦の細部をアップしたもの。なんと言っても全体をハリネズミのように両用砲塔が覆っているのがよくわかります。第一次ソロモン海戦では、持ち場が主戦場から離れていたため(ツラギ東方警備)、戦闘には参加しませんでしたが、こののち、ソロモン海での海戦にはたびたび登場します。前掲の「ニューオーリンズ」級とは一転して、やや華奢な優美な艦形をしています)

8基の両用砲塔の搭載により、やや復原性に課題が見出され、5番艦以降では、砲塔数を2基減じて、復原性を改善しています。

同型艦は11隻が建造され、艦隊防空の中核を担いました。

ネームシップの「アトランタ」と2番艦「ジュノー」がいずれも日本海軍との交戦で失われました。

ファーゴ級軽巡洋艦(同型艦:2隻 但し両艦とも就役は終戦後)

(直上の写真は、「ファーゴ級」の概観 150mm in 1:1250 by Hansa)

同級は前級「クリーブランド級」の改良型です。

改良のポイントとしては、兵装の低重心化と同じく低重心化の効果を狙って上部構造の簡素化、小型化に置かれ、併せて期間の配置、煙突の集合化により、外観が「クリーブランド級」とはやや異なっています。

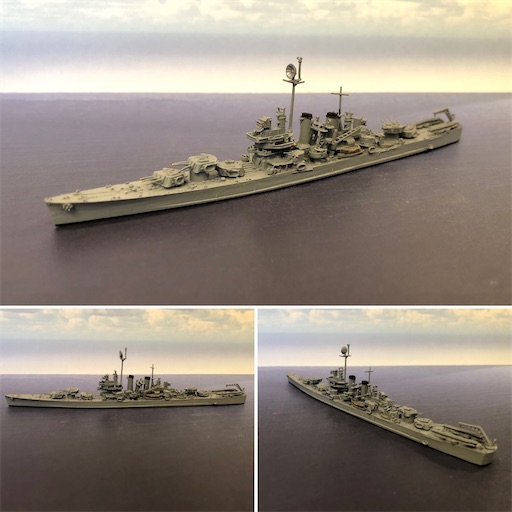

(下の二点の写真は、前級「クリーブランド級」(いずれも上段)と「ファーゴ級」の概観を比較したもの。艦橋の小型化、集合煙突の採用、対空兵装の位置など、米巡洋艦が課題として共通に抱えていた重心のたかさ、復原性の不足に対する改善の試みが見受けられます)

(

(

戦争中に9隻が起工されましたが、7隻は建造中止となり、完成した2隻も就役は終戦後となりました。

(直下の写真は、「ブルックリン級」をベースとして発展した米軽巡洋艦の3級の外観比較。手前から「ブルックリン級」「クリーブランド級」「ファーゴ級」の順。重心の低下、復原性の改善を主題に、次第にバランスの良い概観になっていっている?)

(直上の写真「アラスカ級」大型巡洋艦の概観。194mm in 1:1250 by Hansa)

「アラスカ級」大型巡洋艦は、30000万トン級の船体に主砲として「1939年式 Mark8型 30.5cm(50口径)砲」を3連装砲塔3基、そして米海軍ではお馴染みの5インチ両用砲の連装砲塔を6基搭載していました。空母機動部隊の直衛を意識して33ノットの高速を有しています。6隻が計画され、2隻が完成しています。

主砲として搭載された「1939年式 Mark8型 30.5cm(50口径)砲」は、12インチの口径ながら、米海軍の戦艦の標準主砲であった14インチ砲と同等の重量の砲弾を発射できるという優秀砲でした。(この辺り、本稿でもご紹介した日本海軍の「超甲巡」に搭載予定であった新型31センチ砲と良く似ています)

この両級が、実際に砲火を交えていたら、どんな展開になったんでしょうね。

(直下の写真:上から「シャルンホルスト級」「アラスカ級」「超甲型巡洋艦」の艦型比較。各国が異なる狙いで類似性のある設計をしていたことが興味深いですね)

と、米海軍の第二次世界大戦期の巡洋艦、総覧してみました。戦争中に起工された「デ・モイン級」重巡洋艦や「ウースター級」軽巡洋艦の扱いをどうしようかな、と少し迷ったのですが、両級共にコレクションにモデルがないこともあり、登場いただきませんでした。

しかし、改めてこのように一覧してみると、「ボルティモア級」重巡洋艦や「クリーブランド級」軽巡洋艦のように、本来「一点物」であるはずの艦船すら量産してしまうアメリカという国の国力と、迷いなくそれを実行する実行力(合理的な、と呼んでいいのか?)には、改めて驚かされます。

良きにつけ悪しきにつけ、「信じるとやってしまう」あたり、何かこの年明けのトランプ騒動と何か通じるものがあるような・・・。

こんな感じで、2021年もよろしくお願いします。

もちろん「こんな企画できるか?」のようなアイディアがあれば、是非、お知らせください。

さらに、模型に関するご質問等は、いつでも大歓迎です。こんな模型探しているんだけど、どこかにあるだろうか、と言うような問い合わせや、調達方法など、どんなことでも結構です。

特に「if艦」のアイディアなど、大歓迎です。作れるかどうかは保証しませんが。併せて「if艦」については、皆さんのストーリー案などお聞かせいただくと、もしかすると関連する艦船模型なども交えてご紹介できるかも。

もちろん本稿でとりあげた艦船模型以外のことでも、大歓迎です。

お気軽にお問い合わせ、修正情報、追加情報などお知らせください。

ブログランキングに参加しました。クリック していただけると励みになります。