旧日本海軍は、その潜水艦開発に、独自の戦略と技術の方向性を持つユニークな存在であった。用兵面では、その海軍の成立の背景から、あまりに艦隊決戦にこだわったため、潜水艦本来の特性を十二分に活かす事ができなかったが、長い航続距離と優れた航洋性を持ち、一部には航空機を搭載するなど独自の発展を遂げたと言っていい。

大戦末期にはいわゆる「可潜艦」からの脱却を目指し、潜水航行を主眼においた水中高速潜水艦の保有に至っていた。

海上自衛隊の潜水艦開発史は、海上自衛隊発足直後の米海軍からの貸与艦に始まり、上記の技術の上に早い時期に国産艦の建造に着手した。

海上自衛隊の創立から今日に至るまで、以下に紹介する11級の潜水艦を保有している。

黎明期の貸与潜水艦

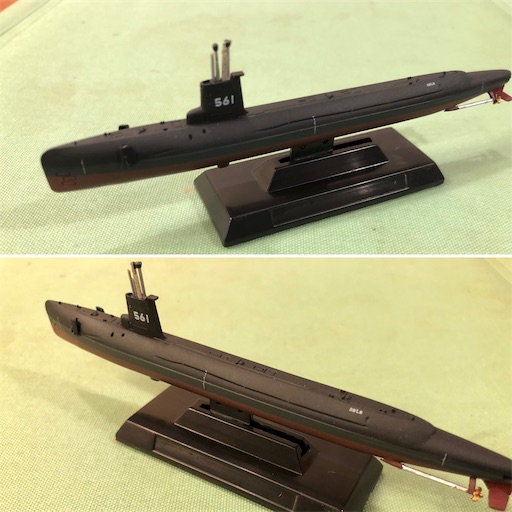

潜水艦くろしお(1955:再就役- 同型艦なし:1526トン、水中8.8ノット・水上20.3ノット、魚雷発射管:艦首6門・艦尾4門)

USS Mingo (SS-261) - Wikipedia

海上自衛隊の発足直後、日米艦艇貸与協定により米海軍から貸与された。前身はガトー級潜水艦ミンゴである。

ガトー級潜水艦は都合77隻が建造され、多くはガピー改装と称する艦齢延長のためを受け近代化されるなど近代化対応したが、ミンゴはモスボール艦の状態から貸与艦となったため、そのような改装は受けず、それどころかシュノーケルさえ装備されていなかった。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「くろしお」(1955)130mm in 1:700)

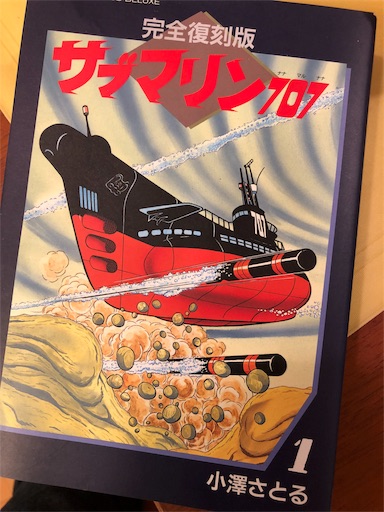

「くろしお」は、本稿でも紹介した私の幼少期の愛読書「サブマリン707」の初代707のモデルとなった。「どんがめ」の愛称で、その旧式性を謗られ、あるいは親しまれながら、大活躍する。

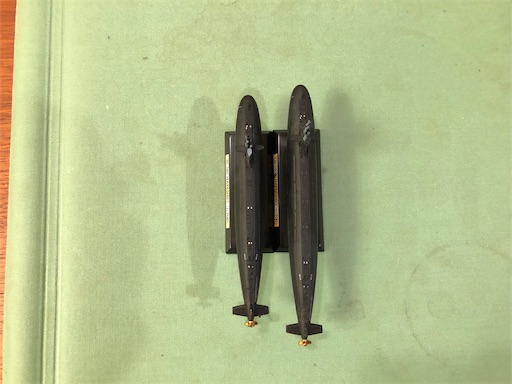

(直下の写真は、Takara:世界の艦船シリーズ サブマリン707 1:1000スケール。ちょっと、わかってもらいにくかもしれませんが、懐かしい。涙モノ、なのです。 93mm in 1:1000)

(さらに、Takara:世界の艦船シリーズ サブマリン7072世 1:1000スケール。右下写真に注目!シュノーケルには「ガー(噛み付き)」マーク(小沢さとる先生命名)が再現されています。これも、涙・・・101mm in 1:1000)

併せて「くろしお」は、映画「潜水艦イ57降伏せず」には、日本海軍の潜水艦役で登場した。

初の国産潜水艦

潜水艦おやしお(初代)(1960- 同型艦なし:1150トン、水中19ノット・水上13ノット、魚雷発射管:艦首4門)

日本が戦後初めて建造された初の国産潜水艦である。

前出の米海軍からの貸与艦「くろしお」が、第二次世界大戦の中期までの潜水艦の主流であった水上航行を主体としたいわゆる「可潜艦」であるのに対し、旧日本海軍が戦争末期に建造した水中高速潜水艦(潜高型:せんたかがた)伊201級をタイプシップとして、水中を高速で航行する水中高速潜水艦の系列に属するシュノーケルを装備した潜水航行を通常とする「潜水艦」であった。

機関は米国から貸与された「くろしお」を範にとりデーゼル・エレクトリック方式とし、二軸推進であった(ディーゼルエンジンで発電機を回し、その発生電力でモーターを回し推進力を得る形式。旧日本海軍の潜水艦は、浮上時にはデーゼルエンジンで推力を得ると同時に発電機を回し充電を行い、潜水時には充電された電力でモーターを回し推力を得ていた。第二次大戦期までは、ドイツの高名なUボートなど、こちらの推進方式の方がどちらかというと主流であった)

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「おやしお」(1960)110mm in 1:700)

本格的国産潜水艦の登場

はやしお級潜水艦 (1962- 同型艦2隻:750トン、水中14ノット、水上11ノット、魚雷発射管:艦首3門)

Hayashio-class submarine - Wikipedia

第1次防衛力整備計画で建造された局地防衛用の対潜水艦戦用潜水艦である。

セイル前方と艦首には索敵用パッシブ・ソナーを配置し、攻撃用のアクティブ・ソナーを艦底に装備した。

機関はディーゼル・エレクトリック方式を採用し、推進機は二軸である。海中での運動性には優れていたが、小型の船体ゆえ荒天下でのシュノーケル運用に課題があり、水上航行にも問題を抱えていた。さらに居住性は劣悪であったとされている。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「はやしお」級(1962)85mm in 1:700)

なつしお級潜水艦 (1963- 同型艦2隻:790トン、水中15ノット、水上11ノット、魚雷発射管:艦首3門)

Natsushio-class submarine - Wikipedia

前級「はやしお」級の発展形として2隻建造された。「はやしお」級同様、局地防衛用の対潜戦用潜水艦である。船型をやや拡大し、大型のアクティブ・ソナーを船体下方に昇降式で装備した。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「なつしお」級(1963)88mm in 1:700

(直上の写真は、「なつしお」級の外観的な特徴である昇降式のアクティブ・ソナードーム)

潜水艦おおしお (1965- 同型艦なし:1628トン、水中18ノット、水上14ノット、魚雷発射管:艦首6門、艦尾2門)

米海軍からの貸与艦「くろしお」の代替艦として、建造された。

前出の「はやしお」級、「なつしお」級はいずれも船型が小型で、運動性には優れるものの、荒天下でのシュノーケル運用、あるいは水上航行性能等、性能的には限界があった。

これらを踏まえ「くろしお」の代艦は、ほぼ「くろしお」に等しい大型の船型で建造された。

推進方式はこれまで同様、ディーゼル・エレクトリック方式で、二軸推進である。

パッシブ・ソナーは艦首下部とセイル前端に装備し、アクティブ・ソナーは「なつしお」級と同様に艦底、発令所下部当たりに吊り下げ式で装備した。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「おおしお」(1965)126mm in 1:700)

(直上の写真は、おおしおの外観的な特徴である吊り下げ式のアクティブ・ソナードーム)

あさしお級潜水艦 (1966- 同型艦4隻:1650トン、水中18ノット、水上14ノット、魚雷発射管:艦首6門、艦尾2門)

Asashio-class submarine - Wikipedia

基本的に「おおしお」をタイプシップとして、発展させたものである。

機関はデーゼル・エレクトリック形式を踏襲しているが、騒音軽減のための防振・防音対策が図られた。二軸推進である点は変わらない。

前級との大きな相違点は艦首形状が水上航行を意識した形状に変わり、併せて艦底に吊り下げ式で装備されたアクティブ・ソナードームは、艦首下部に移動された。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「あさしお」級(1966)126mm in 1:700)

(直上の写真は、あさしおの外観的な特徴である艦首の吊り下げ式のアクティブ・ソナードーム。艦首の形状が前級の「おおしお」とは異なる)

涙滴型潜水艦の建造

うずしお級潜水艦 (1971- 同型艦7隻:1850トン、水中20ノット、水上12ノット、魚雷発射管:艦首部6門)

Uzushio-class submarine - Wikipedia

本級から、海上自衛隊の潜水艦形状は水中性能をより重視した涙滴型の艦型に移行する。機関はディーゼル・エレクトリック形式を踏襲するが、これまでの二軸推進から一軸推進へと改められた。これにより20ノットに水中速力は向上し、形状から不適と見られた水上でも12ノットで航行ができた。

これまでパッシブ、アクティブの二系統に分かれ分散装備されていたソナーを統合ソナーとして艦首のドームに配置し、全方位の同時監視を実現した。艦首部に大きなソナードームが配置された事で、魚雷発射管は艦首部よりもやや後ろに片舷3門づつ、やや斜め、艦中心線から外側に10度の角度を持って配置されることとなった。

操舵装置に初めてジョイスティックを採用し、それまで船体に装備されていた潜舵はセイルに移動した。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「うずしお」級(1971)103mm in 1:700)

(本級から、ソナーが統合ソナーとして艦首部に装備された。これに伴い、魚雷発射管は、艦首より少し後方に中心線から少し角度をつけて配置された)

ゆうしお級潜水艦 (1980- 同型艦10隻:2200トン、水中20ノット、水上12ノット、魚雷発射管:艦首部6門)

Yūshio-class submarine - Wikipedia

「うずしお」級の発展形であり、涙滴型潜水艦の第二世代にあたる。

船体を大型化し、武器・操縦システムの強化、さらにスクリューの形状改良、防振・防音対策の充実などから、静粛性の向上が図られた。

ソナー等は基本「うずしお」級の形式を踏襲したが、デジタル化等が図られ、性能は黄向上している。4番艦「おきしお」では曳航ソナーが装備され、探知能力が受実した。その装備にともない、セイル後方から艦尾に曳航ソナー周用のための鞘が装備された。

この装備は、順次他艦にも追加装備されていく。

5番艦「なだしお」以降の艦では、艦首部の魚雷発射管から対艦ミサイル「ハープーン」が発射可能となった。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「ゆうしお」級・「せとしお」(1980)105mm in 1:700)

(「せとしお」を反対舷から撮影したもの。4番艦「おきしお」以降、準じ装備された曳航ソナーの収納鞘が見える:ちょっとわかりにくいですが、セイルの付け根から艦尾にかけて長く伸びている膨らみが、それです)

はるしお級潜水艦 (1990- 同型艦7隻:2450トン、水中20ノット、水上12ノット、魚雷発射管:艦首部6門)

Harushio-class submarine - Wikipedia

海上自衛隊の涙滴型一軸推進潜水艦の第三世代であり、7隻が建造された。

雑音低減対策が最優先して実行され、「ソノブイ視認までは、シュノーケル航行しても探知されない」静粛性を獲得したと言われるほど、徹底化した水中放射雑音低減が図られている。

本級で日本の潜水艦の静粛性は世界レベルで見ても最高水準に達したと言われている。

装備面での特徴はソナー等のデジタル化および国産化が挙げられる。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「はるしお」級・「はやしお」(1990)110mm in 1:700)

(「はるしお」級の曳航ソナーの収納鞘の形状。前出の「ゆうしお」級の長い収納さや形状と比較して小型化しており、この辺りにも水中放出雑音対策の一環がうかがえる)

「あさしお」の改装

同級の7番艦「あさしお」は練習潜水艦籍への移行後、先進潜水艦技術のテストヘッドとしての役割が与えられ、多くの改装が施された。

最も大きな改装は、スターリング式AIP(非大気依存推進機関)追加搭載のために、艦中央部に区画を追加し9メートル船体が長くなったことである。これにより基準排水量は2900トンとなった。

本艦で、2003年からスターリング式AIPのテスト運用が行われ、その結果、後述の「そうりゅう」級潜水艦への搭載が決定された。

(船体を延長した「あさしお」Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「はるしお」級2隻の船体を結合してセミスクラッチ 123mm in 1:700)

(直上の写真は、「はるしお」級と「あさしお」の艦型比較)

涙滴型一軸推進(SSS)潜水艦 の艦型比較

(直下の写真は、海上自衛隊が建造した涙滴型一軸推進潜水艦の関係を比較したもの。

左から「うずしお」級、「ゆうしお」級、「はるしお」級の順。艦の大型化の推移がよくわかる)

涙滴型から葉巻型へ

側面アレイ・ソナーの導入の要請から、従来の涙滴型から葉巻型へと艦型が移行した。

おやしお級潜水艦 (1998- 同型艦11隻:2750トン、水中20ノット、水上12ノット、魚雷発射管:艦首6門)

ja.wikipedia.org

Oyashio-class submarine - Wikipedia

水中吸音材と側面アレイ・ソナーの二つの新開発装備導入を主目的として本級は建造された。

側面アレイ・ソナーの装着には高い精度が要求され、この目的のためには耐圧殻への設置が望ましいとされた。併せて、魚雷発射管は艦首へ移動し、艦首部ソナーとの関係から魚雷発射管を上部に、ソナーを下部に設置する配置となった。

これらの経緯から、本級では、これまでの涙滴型一軸推進から、葉巻型一軸推進へと、艦型が変化した。

今一つの特徴が、ステルス性の追求であった。1980年代以降、ソナー関連技術の発展はめざましく、水中放出雑音の低減では対応しきれない状況に至っていた。一方で、艦型も大型化し、このため本級では新開発の水中吸音材が導入された。これは発振された音に対し逆位相の音を発することでこれを打ち消すというパッシブノイズキャンセラーとして機能する吸音材であった。

(Takara 1:700 世界の艦船 海上自衛隊潜水艦史「おやしお」級・「なるしお」(1998)117mm in 1:700)

(直下の写真は、「おやしお」級の最大の特徴である側面アレイ・ソナー。

(直上の写真は、側面アレイ・ソナーの導入により艦首に設置された魚雷発射管。上部2基、下部4基の配置となっており、さらにその下部にはソナーが装備されている)

AIP(非大気依存推進)潜水艦の登場

そうりゅう級潜水艦 (2009- 同型艦12隻:1650トン、水中20ノット、水上13ノット、魚雷発射管:艦首6門)

Sōryū-class submarine - Wikipedia

海上自衛隊では1950年代以降、通常動力潜水艦(非原子力潜水艦というほどの意味です)の水中持続性を高める推進システムとしてAIP(非大気依存推進:Air-Independent Propulsion) の研究を進めてきた。

AIPの詳述は例によって他の優れた解説に譲るが、前出の「あさしお」での試験運用の実績を経て、本級の建造に至り、スターリング式AIPの実装が行われた。

11番艦以降では、リチウムイオン電池の導入により、さらに水中持続性の向上を目指すと言われている。

機関以外の部分は、基本的に前級「おやしお」級の発展形で、システムのアップグレード、効率化などが図られより高性能な潜水艦に仕上がっている。外観的な特徴としては、X字型の艦尾舵を採用したことである。この採用により、水中での運動性を高める効果があった。

一方で、全長11メートルに及ぶスタリング式AIPユニットを「おやしお」級よりも2メートルだけ長い艦体に搭載したため、居住スペースは大きな圧迫を受けた。

武装は「おやしお」級に準じ、艦首の6門の魚雷発射管から、魚雷と対艦ミサイル「ハープーン」を発射できる。

(PitRoad 1:700 海上自衛隊潜水艦史「そうりゅう」級(2009)120mm in 1:700 )

(「そうりゅう」級の外観的特徴の一つであるX字型艦尾舵)

そうだ、思い出した。AIP推進といえば・・・

前出の筆者幼少期の愛読書小沢さとる先生の「サブマリン707」には、姉妹シリーズ(などという、いい加減極まりない紹介をしてもいいものでしょうか?)「青の6号」がある。

この青の6号が所属する国際海洋組織の敵役が秘密結社マックスなのだが、その主力潜水艦が「ムスカ」である。

この「ムスカ」、なんとAIP推進(ワルター機関)なのである。

ワルター機関(ヴァルター機関)とは、高濃度の過酸化水素を電気分解した際に発生する酸素を用いて推力を得ようとする機関で、実際に第二次世界大戦中にドイツで試作艦の建造にまでこぎつけた。その後、この方式は研究されることはなかったのだが、秘密結社マックスがこれに目をつけ実用化した、というお話の展開になっている。

秘密結社マックスの潜水艦「ムスカ」

実は筆者は、この「ムスカ」がこれまでに見た最も美しい潜水艦だと思っているのです。

「ムスカ」と言っても、「青の6号」が少年サンデーに連載されたのが1967年からですので、例の高名な「ムスカ大佐」の登場する映画の約20年前に筆者はこの名前に触れていたことになるのです。まあ、あまりたいした意味はありませんが。

(Takara 世界の艦船シリーズ in 1:700)

(直下の写真は、ムスカ66号。この艦は、セイル後尾に装着したコントローラーで、なんと「赤ハゲ」なる巨大な海獣(怪獣?写真右下)を操ることができるのです)

いい機会なので、本命の「青の6号」

海洋の安全を守る国際機関「青」に参加している日本の潜水艦「くろしお」。元々は通常動力潜水艦だったが原子炉を搭載し原潜に改装、つまりここでも「どんがめ」というような評価です。性能は腕でカバー、というような設定で、大活躍します。セイル後ろに「フリッパー」という名前の潜航艇を搭載しています。旧日本海軍も甲標的ややがては回天など、潜航艇を多く運用していましたね。その名残かも?

(Takara:世界の艦船シリーズ 112mm in 1:1000)

もう一隻「青の1号」

「青」に参加しているアメリカの潜水艦「コーバック」。圧倒的な高性能艦として活躍します。が、初代は、前出の「赤ハゲ」に翻弄されて、岩壁に衝突する、という最後を迎えます。でも、そこはアメリカ海軍、すぐに二代目を就役させるのですが。

(Takara:世界の艦船シリーズ 112mm in 1:1000)

「青」の本部ドームを守るガードロボットの「ノボ」

世界の潜水艦の推進基の音をデータベースに持ち、音紋から敵味方を判断し、必要であれば肩口部分のスロットから「スクリューパンチ」なる対潜ロケットを発射して相手を行動不能にします。

(Takara:世界の艦船シリーズ 54mm hight in 1:1000?)

・・・ということで、ここまま放っておくとどんどん「青の6号」ワールドに迷い込んでしまいそうですので、この辺りにしておきましょう。

一応、海上自衛隊潜水艦開発史は終了です。

次回はもう一つ、海上自衛隊のシリーズのスピンアウト(?)として、護衛艦「いそかぜ」のショートコーナーを予定しています。

***模型についてのお問い合わせ、お待ちしています。或いは、**vs++の比較リクエストなどあれば、是非お知らせください。

これまで本稿に登場した各艦の情報を下記に国別にまとめました。(今回紹介した艦船からのアップデートは特にありません。でも、こっそり日本海軍の筑波級巡洋戦艦:装甲巡洋艦の写真が変わっていたりするかも)

内容は当ブログの内容と同様ですが、詳しい情報をご覧になりたい時などに、辞書がわりに使っていただければ幸いです。